Bonjour à tous,

Tout d'abord, j'aimerais remercier chaleureusement Guy pour avoir parfaitement répondu à ma question! Toutes ces données, très instructives, me sont d'une grande aide pour approcher au mieux l'effet des projectiles et leur dangerosité.

Ensuite, je remercie également Régis pour avoir parfaitement illustré notre propos avec des clichés très suggestifs! Par contre, concernant le lien (gallica) du médecin-major Derocque, ce dernier ne fonctionne pas. Si vous avez conservé l'adresse où l'on peut consulter cette référence, je serais curieuse d'y jeter un coup d'oeil!

Enfin, merci à Florian pour nous avoir présenté et expliqué la raison de la présence de certains éclatements partiels d'obus...

J'en ai appris plus avec vous tous que dans n'importe quels ouvrages théoriques sur la question! Merci encore...

cordialement,

élodie

Eclatement au repos d'un obus...

- joanbettylee

- Messages : 68

- Inscription : lun. avr. 14, 2008 2:00 am

Re: Eclatement au repos d'un obus...

Re: Eclatement au repos d'un obus...

"il est hélas devenu évident aujourd'hui que notre technologie a dépassé notre humanité" EINSTEIN

Re: Eclatement au repos d'un obus...

Re: Eclatement au repos d'un obus...

Bonsoir,

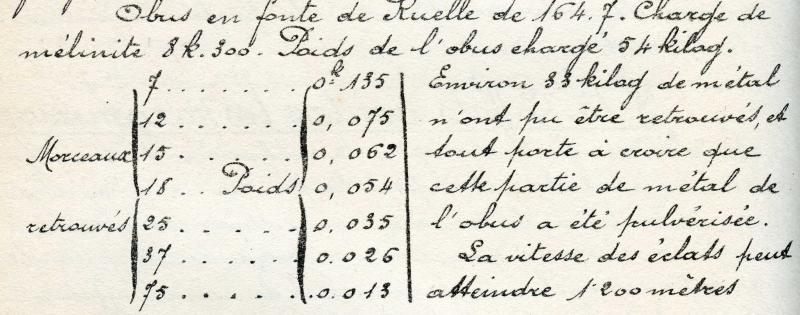

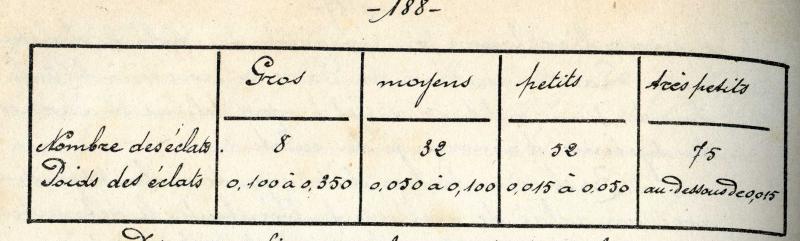

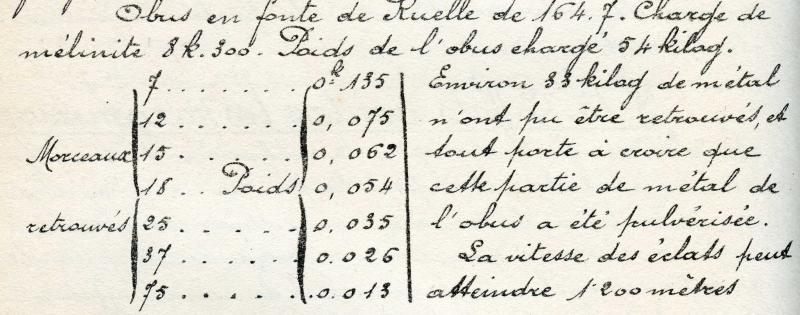

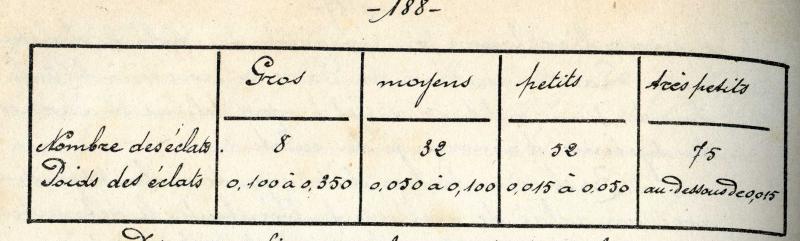

Quelques données sur la fragmentation des obus tirées d'un Cours de projectiles de l'Ecole Supérieure de Marine rédigé par le colonel Jacob de l'Artillerie Navale.

J'ai choisi deux obus employés pendant la Grande Guerre dans des bouches à feu de la Marine employées sur le front terrestre:

-Obus explosif en fonte de 164,7 mm chargée à la Mélinite:

-Obus R/2 en acier de 100 mm d'un poids de 14,5kg chargé de 450 grammes d'explosif.C'est un obus de semi-rupture, voilà les éclats retrouvés après perforation de 55 mm d'acier et détonation à 2 mètres en arrière du blindage:

Cordialement,

Guy François.

Quelques données sur la fragmentation des obus tirées d'un Cours de projectiles de l'Ecole Supérieure de Marine rédigé par le colonel Jacob de l'Artillerie Navale.

J'ai choisi deux obus employés pendant la Grande Guerre dans des bouches à feu de la Marine employées sur le front terrestre:

-Obus explosif en fonte de 164,7 mm chargée à la Mélinite:

-Obus R/2 en acier de 100 mm d'un poids de 14,5kg chargé de 450 grammes d'explosif.C'est un obus de semi-rupture, voilà les éclats retrouvés après perforation de 55 mm d'acier et détonation à 2 mètres en arrière du blindage:

Cordialement,

Guy François.

Re: Eclatement au repos d'un obus...

Re: Eclatement au repos d'un obus...

Bonjour,

Bizarre, le lien Gallica n'aboutit pas, mais je ne suis pas très doué pour ce genre de manip ...

...

Sur Gallica, saisissez simplement "Derocque", ce sera le deuxième ouvrage proposé.

Une statistique des poids est donnée page 19.

A consulter également le manuel de chirurgie de guerre de Charles Willems, http://gallica.bnf.fr/ark/12148/bpt6k57 ... ems.langFR, et comme ce lien ne marche pas saisir "Willems", ce sera la 3e proposition (édition de 1917) page 45, sur la multiplicité des petites plaies.

saisir "Willems", ce sera la 3e proposition (édition de 1917) page 45, sur la multiplicité des petites plaies.

Ces observations faites en hôpital portent sur les minuscules éclats qui n'ont pu être enlevé en ambulance. A l'inverse, dans les ambulances qui sont les premières formations sanitaires, on constate et extrait les éclats de plus grande importance, qui font courir un risque leur victime.

Revenant à votre sujet initial, la gerbe d'éclat, le croisement avec les documents de Guy m'amène à tirer quelques conclusions :

1 - l'éclatement produit des centaines d'éclats (proche du millier) : chiffre à relativiser, j'ai lu - mais où ? - que le rendement "utile" d'un obus était d'une centaine d'éclats. Ceci me fait penser au grenades quadrillées, qui produisent beaucoup moins d'éclat que ne laisse croire leur prédécoupage.

2 - la majorité de ces éclat est petite taille : leur faible énergie cinétique les rend dangereux à quelques mètres, et celui qui se trouve à leur portée en est criblé.

3 - Les éclats plus volumineux portent leurs effets de quelques dizaines de mètres à plusieurs centaines (pour les plus gros, selon la formule de l'énergie cinétique E = 1/2 mv2).

4 - Une quantité non négligeable de métal semble se désintégrer en grains microscopiques.

Toutes ces conclusions demanderaient à être corroborées par des sources - et des chiffres.

La gerbe d'éclat est peut-être moins importante que ne le laisse penser la théorie (rajoutons qu'un éclatement dans le sol envoie la gerbe d'ogive et une partie des flancs dans l'entonnoir). Maurice Genevoix, comme d'autres, témoigne que l'on peut passer entre les gouttes...

Enfin, ceci ne retire rien au fait que plusieurs centaines de milliers de soldats seront atteints par des éclats d'obus.

Cordialement,

Régis

Bizarre, le lien Gallica n'aboutit pas, mais je ne suis pas très doué pour ce genre de manip

Sur Gallica, saisissez simplement "Derocque", ce sera le deuxième ouvrage proposé.

Une statistique des poids est donnée page 19.

A consulter également le manuel de chirurgie de guerre de Charles Willems, http://gallica.bnf.fr/ark/12148/bpt6k57 ... ems.langFR, et comme ce lien ne marche pas

Ces observations faites en hôpital portent sur les minuscules éclats qui n'ont pu être enlevé en ambulance. A l'inverse, dans les ambulances qui sont les premières formations sanitaires, on constate et extrait les éclats de plus grande importance, qui font courir un risque leur victime.

Revenant à votre sujet initial, la gerbe d'éclat, le croisement avec les documents de Guy m'amène à tirer quelques conclusions :

1 - l'éclatement produit des centaines d'éclats (proche du millier) : chiffre à relativiser, j'ai lu - mais où ? - que le rendement "utile" d'un obus était d'une centaine d'éclats. Ceci me fait penser au grenades quadrillées, qui produisent beaucoup moins d'éclat que ne laisse croire leur prédécoupage.

2 - la majorité de ces éclat est petite taille : leur faible énergie cinétique les rend dangereux à quelques mètres, et celui qui se trouve à leur portée en est criblé.

3 - Les éclats plus volumineux portent leurs effets de quelques dizaines de mètres à plusieurs centaines (pour les plus gros, selon la formule de l'énergie cinétique E = 1/2 mv2).

4 - Une quantité non négligeable de métal semble se désintégrer en grains microscopiques.

Toutes ces conclusions demanderaient à être corroborées par des sources - et des chiffres.

La gerbe d'éclat est peut-être moins importante que ne le laisse penser la théorie (rajoutons qu'un éclatement dans le sol envoie la gerbe d'ogive et une partie des flancs dans l'entonnoir). Maurice Genevoix, comme d'autres, témoigne que l'on peut passer entre les gouttes...

Enfin, ceci ne retire rien au fait que plusieurs centaines de milliers de soldats seront atteints par des éclats d'obus.

Cordialement,

Régis

Re: Eclatement au repos d'un obus...

Re: Eclatement au repos d'un obus...

et quelques photos d'une caisse à poudre en piteux état, que m'a fait découvrir Pouldhu :

Pour les petits impacts, il est probable que les chasseurs aient donné leur contribution !

Cordialement,

Régis

Pour les petits impacts, il est probable que les chasseurs aient donné leur contribution !

Cordialement,

Régis

-

Cyril Cary

- Messages : 1158

- Inscription : lun. août 08, 2005 2:00 am

Re: Eclatement au repos d'un obus...

Re: Eclatement au repos d'un obus...

Bonjour Régis,

Il s'agit d'une caisse à vivres de forteresse (stockage de légumes sec, farine, etc...). Les boites à poudres sont bronze, cuivre ou laiton.

Cordialement

Cyril

Il s'agit d'une caisse à vivres de forteresse (stockage de légumes sec, farine, etc...). Les boites à poudres sont bronze, cuivre ou laiton.

Cordialement

Cyril

Re: Eclatement au repos d'un obus...

Re: Eclatement au repos d'un obus...

Bonjour,

Je confirme Cyril, il s'agit de la caisse à biscuits réglementaire et qui ne renfermait pas que des biscuits, on y trouvait également des produits secs, pains, etc.

Et il ne faut pas assimiler systématiquement les dégâts faits sur un élément quelconque à des éclats d'obus, il peut s'agir simplement d'impacts de balles qui ne sont pas toujours "ronds" comme on pourrait le penser.

Amicalement

Florian

Je confirme Cyril, il s'agit de la caisse à biscuits réglementaire et qui ne renfermait pas que des biscuits, on y trouvait également des produits secs, pains, etc.

Et il ne faut pas assimiler systématiquement les dégâts faits sur un élément quelconque à des éclats d'obus, il peut s'agir simplement d'impacts de balles qui ne sont pas toujours "ronds" comme on pourrait le penser.

Amicalement

Florian

S'ensevelir sous les ruines du fort, plutôt que de se rendre.

La munition n'a ni amis, ni ennemis, elle ne connait que des victimes.

Si j’avance, suivez-moi ; si je meurs, vengez-moi ; si je recule, tuez-moi.

La munition n'a ni amis, ni ennemis, elle ne connait que des victimes.

Si j’avance, suivez-moi ; si je meurs, vengez-moi ; si je recule, tuez-moi.

- joanbettylee

- Messages : 68

- Inscription : lun. avr. 14, 2008 2:00 am

Re: Eclatement au repos d'un obus...

Re: Eclatement au repos d'un obus...

Merci Régis pour ces références qui vont m'être très utiles !Bonjour,

Bizarre, le lien Gallica n'aboutit pas, mais je ne suis pas très doué pour ce genre de manip...

Sur Gallica, saisissez simplement "Derocque", ce sera le deuxième ouvrage proposé.

Une statistique des poids est donnée page 19.

A consulter également le manuel de chirurgie de guerre de Charles Willems, http://gallica.bnf.fr/ark/12148/bpt6k57 ... ems.langFR, et comme ce lien ne marche passaisir "Willems", ce sera la 3e proposition (édition de 1917) page 45, sur la multiplicité des petites plaies.

Ces observations faites en hôpital portent sur les minuscules éclats qui n'ont pu être enlevé en ambulance. A l'inverse, dans les ambulances qui sont les premières formations sanitaires, on constate et extrait les éclats de plus grande importance, qui font courir un risque leur victime.

cordialement,

JBL

"il est hélas devenu évident aujourd'hui que notre technologie a dépassé notre humanité" EINSTEIN

- joanbettylee

- Messages : 68

- Inscription : lun. avr. 14, 2008 2:00 am

Re: Eclatement au repos d'un obus...

Re: Eclatement au repos d'un obus...

Bonsoir à tous,

Je me pose une nouvelle question quant à l'épaisseur de l'enveloppe métallique de l'obus explosif. Est-ce que celle-ci (à l'instar du métal employé) a une incidence sur la forme et la grandeur des éclats? Si on prend l'exemple des obus de rupture ou semi-rupture, l'épaisseur importante de leur ogive permet-elle au moment de la détonation, de se fragmenter en petits fragments ou, au contraire, les sections d'acier produites sont-elles de grande tailles (ce qui me semblerait logique) ?

Je m'interroge en fait sur l'existence de ses éclats d'une grandeur inouïe (culot, ogives et lamelles des gerbes latérales...), Est-ce lié constamment à un faible dosage en explosif (notamment en poudre noire, que l'on sait trois fois moins puissante que la mélinite) comme l'a évoqué Florian à travers l'image de ces "éclatements partiels"?

Peut-être il y a t-il d'autres facteurs qui conduisent à la création des ces éclats aussi originales que terrifiant dans leurs formes et leur dimension impressionnante...J'ai en tête un fragment présent dans les collections de l'historial de la Grande Guerre de Péronne: une tête d'obus avec sa fusée éclatée. Je ne sais pas si ce type d'éclats est fréquents mais celui-ci pèse 3 kilos pour un diamètre de 25 cm et ses aspérités acérées donne toute la mesure de sa puissance meurtrière...

En espérant avoir été assez claire dans la formulation de mon interrogation, je remercie d'avance ceux qui voudront bien me faire partager leurs théories sur la question!

cordialement,

JBL

Je me pose une nouvelle question quant à l'épaisseur de l'enveloppe métallique de l'obus explosif. Est-ce que celle-ci (à l'instar du métal employé) a une incidence sur la forme et la grandeur des éclats? Si on prend l'exemple des obus de rupture ou semi-rupture, l'épaisseur importante de leur ogive permet-elle au moment de la détonation, de se fragmenter en petits fragments ou, au contraire, les sections d'acier produites sont-elles de grande tailles (ce qui me semblerait logique) ?

Je m'interroge en fait sur l'existence de ses éclats d'une grandeur inouïe (culot, ogives et lamelles des gerbes latérales...), Est-ce lié constamment à un faible dosage en explosif (notamment en poudre noire, que l'on sait trois fois moins puissante que la mélinite) comme l'a évoqué Florian à travers l'image de ces "éclatements partiels"?

Peut-être il y a t-il d'autres facteurs qui conduisent à la création des ces éclats aussi originales que terrifiant dans leurs formes et leur dimension impressionnante...J'ai en tête un fragment présent dans les collections de l'historial de la Grande Guerre de Péronne: une tête d'obus avec sa fusée éclatée. Je ne sais pas si ce type d'éclats est fréquents mais celui-ci pèse 3 kilos pour un diamètre de 25 cm et ses aspérités acérées donne toute la mesure de sa puissance meurtrière...

En espérant avoir été assez claire dans la formulation de mon interrogation, je remercie d'avance ceux qui voudront bien me faire partager leurs théories sur la question!

cordialement,

JBL

"il est hélas devenu évident aujourd'hui que notre technologie a dépassé notre humanité" EINSTEIN

Re: Eclatement au repos d'un obus...

Re: Eclatement au repos d'un obus...

Bonsoir,

Il faut tenir compte:

- du mode de construction des projectiles, il faut distinguer les obus monobloc, les ogives rapportées, les culots arrière vissés, etc...

Exemple: on trouve à Verdun des culots complets d'obus de 42 cm allemands pesant pourtant des dizaines de kilogrammes projetés à peu près intacts au moment de la détonation de la charge d'explosif (qui est de l'ordre de 137 kg d'explosif!).Ces culots vissés sont arrachés du corps de l'obus, les pas de vis étant arasés.Il y a là un point de moindre résistance qui explique que ces culots cylindriques sont projetés à grande distance au moment de l'explosion.

-du mode d'inflammation de la charge, les fusées peuvent être défectueuses et ne provoquent pas alors des détonations complètes, surtout avec des explosifs de basse qualité de fabrication.

Exemple: les obus de "Paris Kanonen" tirés en 1918 sur Paris étaient équipés de deux fusées pour, en principe détoner à tout coup, car il est rare que deux fusées ratent simultanément.Pourtant, une fusée défectueuse a provoqué une détonation incomplète en mars 1918, ce qui a permis aux services de l'artillerie de reconstituer le profil complet de ces obus tirés à plus de 120 km du fait de l'importance des éclats retrouvés.

-les obus peuvent se briser à l'impact sans exploser pour des causes diverses (fusée défectueuse, retard trop grand de la fusée, etc...).Les éclats sont alors très gros, surtout s'il s'agit d'obus en fonte ou fonte aciérée, ces métaux étant très cassants.

-les obus de rupture peuvent se briser en gros morceaux au contact de la cuirasse d'un grand bâtiment de combat ou de la coupole cuirassée d'un fort.

Les compte-rendus d'expérience recensent des dizaines de cas, souvent très différents, même pour des obus de construction identique tant la variété des situations peut interférer sur le calcul théorique.

J'ai beaucoup résumé ces questions très complexes qui occupent des centaines de pages dans les rapports des Commissions, notamment celle de Gâvres, pionnière depuis le 19e siècle dans le domaine des expériences de toute nature (les archives du SHM de Lorient contiennent des gros volumes de rapports, accompagnés parfois de photographies, concernant de multiples expériences de l'espèce).

Cordialement,

Guy François.

Il faut tenir compte:

- du mode de construction des projectiles, il faut distinguer les obus monobloc, les ogives rapportées, les culots arrière vissés, etc...

Exemple: on trouve à Verdun des culots complets d'obus de 42 cm allemands pesant pourtant des dizaines de kilogrammes projetés à peu près intacts au moment de la détonation de la charge d'explosif (qui est de l'ordre de 137 kg d'explosif!).Ces culots vissés sont arrachés du corps de l'obus, les pas de vis étant arasés.Il y a là un point de moindre résistance qui explique que ces culots cylindriques sont projetés à grande distance au moment de l'explosion.

-du mode d'inflammation de la charge, les fusées peuvent être défectueuses et ne provoquent pas alors des détonations complètes, surtout avec des explosifs de basse qualité de fabrication.

Exemple: les obus de "Paris Kanonen" tirés en 1918 sur Paris étaient équipés de deux fusées pour, en principe détoner à tout coup, car il est rare que deux fusées ratent simultanément.Pourtant, une fusée défectueuse a provoqué une détonation incomplète en mars 1918, ce qui a permis aux services de l'artillerie de reconstituer le profil complet de ces obus tirés à plus de 120 km du fait de l'importance des éclats retrouvés.

-les obus peuvent se briser à l'impact sans exploser pour des causes diverses (fusée défectueuse, retard trop grand de la fusée, etc...).Les éclats sont alors très gros, surtout s'il s'agit d'obus en fonte ou fonte aciérée, ces métaux étant très cassants.

-les obus de rupture peuvent se briser en gros morceaux au contact de la cuirasse d'un grand bâtiment de combat ou de la coupole cuirassée d'un fort.

Les compte-rendus d'expérience recensent des dizaines de cas, souvent très différents, même pour des obus de construction identique tant la variété des situations peut interférer sur le calcul théorique.

J'ai beaucoup résumé ces questions très complexes qui occupent des centaines de pages dans les rapports des Commissions, notamment celle de Gâvres, pionnière depuis le 19e siècle dans le domaine des expériences de toute nature (les archives du SHM de Lorient contiennent des gros volumes de rapports, accompagnés parfois de photographies, concernant de multiples expériences de l'espèce).

Cordialement,

Guy François.

- joanbettylee

- Messages : 68

- Inscription : lun. avr. 14, 2008 2:00 am

Re: Eclatement au repos d'un obus...

Re: Eclatement au repos d'un obus...

Bonsoir Guy,

Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions à travers cet exposé fort enrichissant!

J'en profite aussi pour vous remerciez, ainsi que Régis et Florian, de m'avoir consacrer de votre temps et pour m'avoir fait partager vos connaissances sur un sujet assez pointue (dans tout les sens du terme d'ailleurs )!

)!

Je vous souhaite à tous un très bon dimanche,

avec toute ma reconnaissance,

cordialement,

JBL

Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions à travers cet exposé fort enrichissant!

J'en profite aussi pour vous remerciez, ainsi que Régis et Florian, de m'avoir consacrer de votre temps et pour m'avoir fait partager vos connaissances sur un sujet assez pointue (dans tout les sens du terme d'ailleurs

Je vous souhaite à tous un très bon dimanche,

avec toute ma reconnaissance,

cordialement,

JBL

"il est hélas devenu évident aujourd'hui que notre technologie a dépassé notre humanité" EINSTEIN