Bonjour à vous,

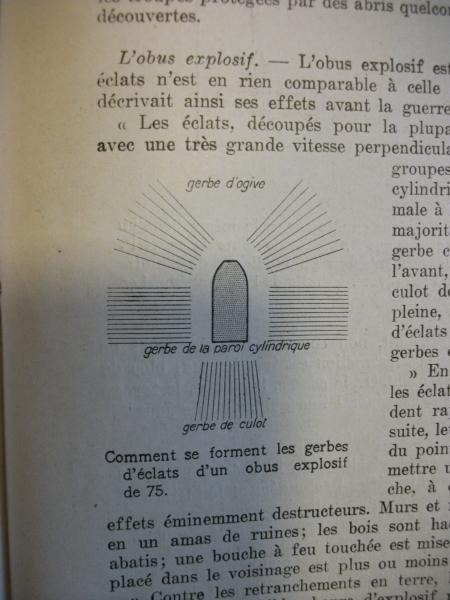

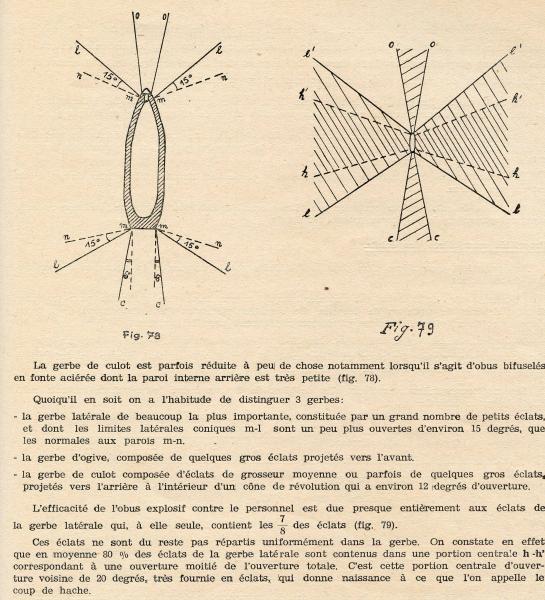

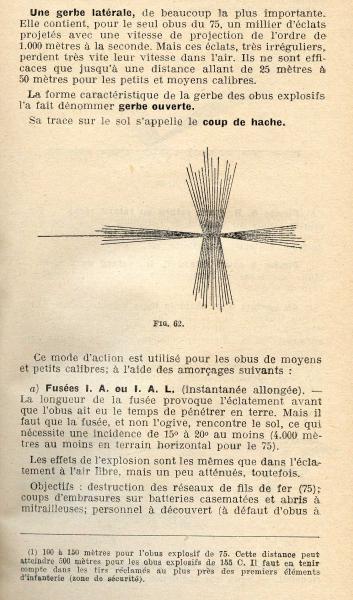

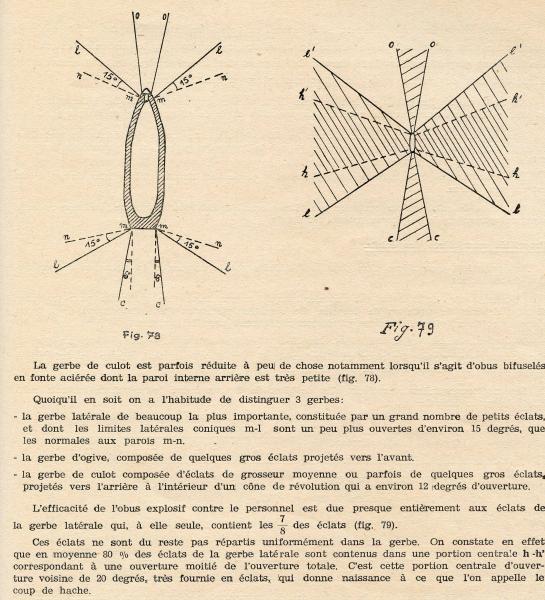

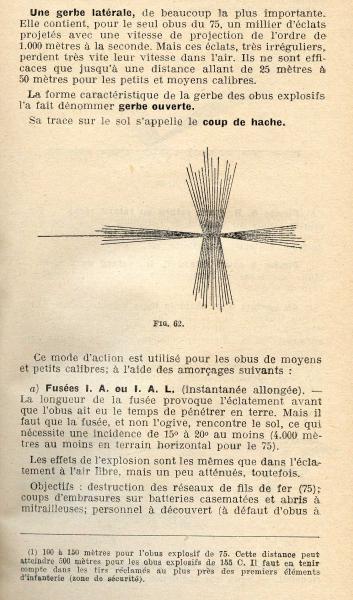

J'aurais une petite question à poser aux spécialistes de l'artillerie...voilà, je travail actuellement sur le phénomène explosif dans le cadre d'une étude sur le motif de l'explosion dans les représentations graphiques, picturales et gravées de 1914-1918. Dans l'une de mes parties, j'évoque la manière dont se répartissent les éclats au moment de la déflagration en me basant sur un croquis souvent repris par les manuels ou les cours d'artillerie (voir ci-dessous). Je m'interroge en fait sur la manière de faire exploser un obus au repos...Au BDIC, on peut trouver des photos montrant les éclats produit par une explosion au repos, mais comment réalisait-il une telle opération?

Les fragments d'acier étaient-ils plus nombreux dans une condition de tir "normal" ?

En espérant que ma question ne paraissent pas trop ridicule ou inintéressante,

Je remercie d'avance tout ceux qui seront en mesure de m'apporter un éclaircissement sur ce sujet,

bien cordialement,

JBL

Eclatement au repos d'un obus...

- joanbettylee

- Messages : 68

- Inscription : lun. avr. 14, 2008 2:00 am

Re: Eclatement au repos d'un obus...

Re: Eclatement au repos d'un obus...

"il est hélas devenu évident aujourd'hui que notre technologie a dépassé notre humanité" EINSTEIN

- joanbettylee

- Messages : 68

- Inscription : lun. avr. 14, 2008 2:00 am

Re: Eclatement au repos d'un obus...

Re: Eclatement au repos d'un obus...

Pardon, voici la pièce jointe que j'ai omise d'insérer dans mon message...

"il est hélas devenu évident aujourd'hui que notre technologie a dépassé notre humanité" EINSTEIN

Re: Eclatement au repos d'un obus...

Re: Eclatement au repos d'un obus...

Bonjour,

Sujet intéressant, je découvre notamment ce schéma, qui me semble bien théorique ! Les éclats que j'observe sur les champs de bataille englobent parfois une partie ogive/paroi, ou culot/paroi, quand ils ne font pas une longue lanière ogive/paroi/culot...

Sans être expert, je ne vois pas de raison pour que l'éclatement produise un nombre d'éclat (acier, fonte, fonte aciérée) différent entre un essai "au repos" et un tir réel.

Et je n'ai aucun élément pour savoir comment était réalisé ce genre d'essai.

Je cède la plume aux vrais spécialistes !

Cordialement,

Régis

Sujet intéressant, je découvre notamment ce schéma, qui me semble bien théorique ! Les éclats que j'observe sur les champs de bataille englobent parfois une partie ogive/paroi, ou culot/paroi, quand ils ne font pas une longue lanière ogive/paroi/culot...

Sans être expert, je ne vois pas de raison pour que l'éclatement produise un nombre d'éclat (acier, fonte, fonte aciérée) différent entre un essai "au repos" et un tir réel.

Et je n'ai aucun élément pour savoir comment était réalisé ce genre d'essai.

Je cède la plume aux vrais spécialistes !

Cordialement,

Régis

Re: Eclatement au repos d'un obus...

Re: Eclatement au repos d'un obus...

Bonsoir,

Les obus explosifs français sont munis de leurs fusées-détonateurs seulement au moment du tir pour des raisons de sécurités. Leurs gaines ou gaines-relais sont protégées par un simple bouchon de stockage. Dès lors, il est techniquement facile de placer un détonateur pyrotechnique ou électrique de puissance appropriée au fond de la cavité de la gaine et de procéder à la mise à feu à distance. L'obus explosera grâce à son seul système interne sans l'apport d'une charge extérieure qui aurait tendance à "l'écraser" en faussant les examens sur les gerbes d'éclats.

Cordialement,

Jidu

Les obus explosifs français sont munis de leurs fusées-détonateurs seulement au moment du tir pour des raisons de sécurités. Leurs gaines ou gaines-relais sont protégées par un simple bouchon de stockage. Dès lors, il est techniquement facile de placer un détonateur pyrotechnique ou électrique de puissance appropriée au fond de la cavité de la gaine et de procéder à la mise à feu à distance. L'obus explosera grâce à son seul système interne sans l'apport d'une charge extérieure qui aurait tendance à "l'écraser" en faussant les examens sur les gerbes d'éclats.

Cordialement,

Jidu

- Alain Dubois-Choulik

- Messages : 8783

- Inscription : lun. oct. 18, 2004 2:00 am

- Localisation : Valenciennes

- Contact :

Re: Eclatement au repos d'un obus...

Re: Eclatement au repos d'un obus...

Bonjour,

j'ai en mémoire une photo N&B montrant tous les éclats d'un obus rassemblés - comme pour une reconstitution- mais je ne mets pas le doigt dessus, peut-être que quelqu’un la retrouvera avant moi ....

Cordialement

ALain

j'ai en mémoire une photo N&B montrant tous les éclats d'un obus rassemblés - comme pour une reconstitution- mais je ne mets pas le doigt dessus, peut-être que quelqu’un la retrouvera avant moi ....

Cordialement

ALain

Les civils en zone occupée

Ma famille dans la grande guerre

Les Canadiens à Valenciennes

"Si on vous demande pourquoi nous sommes morts, répondez : parce que nos pères ont menti." R. Kipling

Ma famille dans la grande guerre

Les Canadiens à Valenciennes

"Si on vous demande pourquoi nous sommes morts, répondez : parce que nos pères ont menti." R. Kipling

- joanbettylee

- Messages : 68

- Inscription : lun. avr. 14, 2008 2:00 am

Re: Eclatement au repos d'un obus...

Re: Eclatement au repos d'un obus...

Merci Jidu pour ces précisions (bien qu'un peu technique pour la néophyte en artillerie que je suis) !

Pour répondre à Régis, je me questionne également sur la forme de ces éclats...en général, ces derniers sont extrêmement petits (à titre d'exemple, dans le cas de l'obus explosif "75" français, le projectile pesait 5 kilos environ et produisait 2000 éclats, soit une moyenne de 2 grammes et demi par éclat). Pourtant, les champs de batailles et les les collections des musées regorgent de gros fragments d'acier (il-y-a t-il une explications à ce type d'éclats? une charge moindre en explosif? une défaillance quelconque dans l'explosion du projectile? etc...?).

Concernant les éclats qui englobent une partie de l'ogive/paroi ou du culot/paroi, il pourrait s'expliquer du fait qu'il existe des interstices entre les trois gerbes comme le montre bien le croquis. Enfin ce n'est qu'une hypothèse, je suis nullement qualifiée pour émettre un avis sur cette question...

Si certains d'entre vous ont des réponses à ces interrogations qu'ils n'hésitent pas à nous en faire part!

cordialement,

Joan B.L

Pour répondre à Régis, je me questionne également sur la forme de ces éclats...en général, ces derniers sont extrêmement petits (à titre d'exemple, dans le cas de l'obus explosif "75" français, le projectile pesait 5 kilos environ et produisait 2000 éclats, soit une moyenne de 2 grammes et demi par éclat). Pourtant, les champs de batailles et les les collections des musées regorgent de gros fragments d'acier (il-y-a t-il une explications à ce type d'éclats? une charge moindre en explosif? une défaillance quelconque dans l'explosion du projectile? etc...?).

Concernant les éclats qui englobent une partie de l'ogive/paroi ou du culot/paroi, il pourrait s'expliquer du fait qu'il existe des interstices entre les trois gerbes comme le montre bien le croquis. Enfin ce n'est qu'une hypothèse, je suis nullement qualifiée pour émettre un avis sur cette question...

Si certains d'entre vous ont des réponses à ces interrogations qu'ils n'hésitent pas à nous en faire part!

cordialement,

Joan B.L

"il est hélas devenu évident aujourd'hui que notre technologie a dépassé notre humanité" EINSTEIN

- joanbettylee

- Messages : 68

- Inscription : lun. avr. 14, 2008 2:00 am

Re: Eclatement au repos d'un obus...

Re: Eclatement au repos d'un obus...

Bonjour Alain,

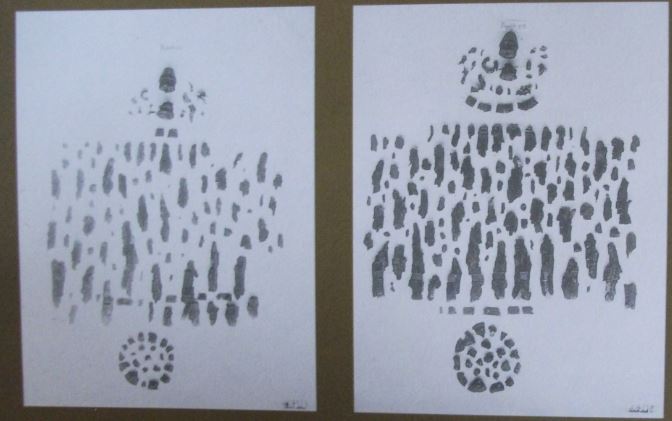

J'ai en ma possession un scan d'extrême mauvaise qualité de ces fameuses reconstitutions avec le cas d'un obus explosif de 105 mm (10 et 14 juin 1916). Cette image est extraite de "voir, ne pas voir la guerre" de Laurent Gervereau.

Voici ce que ça donne :

J'ai en ma possession un scan d'extrême mauvaise qualité de ces fameuses reconstitutions avec le cas d'un obus explosif de 105 mm (10 et 14 juin 1916). Cette image est extraite de "voir, ne pas voir la guerre" de Laurent Gervereau.

Voici ce que ça donne :

"il est hélas devenu évident aujourd'hui que notre technologie a dépassé notre humanité" EINSTEIN

- Alain Dubois-Choulik

- Messages : 8783

- Inscription : lun. oct. 18, 2004 2:00 am

- Localisation : Valenciennes

- Contact :

Re: Eclatement au repos d'un obus...

Re: Eclatement au repos d'un obus...

Bonjour,

Oui c'était pareil, issu du Panorama, ou du Miroir, ou d'un équivalent allié -ou pas.... le culot m'avait aussi étonné, vu tous ceux qu'on trouve entiers, mais c'est vrai qu'un éclat est un éclat, encore que ceux de la périphérie soient plus reconnaissables ; ils n'ont souvent rien perdu de leur tranchant.

Cordialement

ALain

Oui c'était pareil, issu du Panorama, ou du Miroir, ou d'un équivalent allié -ou pas.... le culot m'avait aussi étonné, vu tous ceux qu'on trouve entiers, mais c'est vrai qu'un éclat est un éclat, encore que ceux de la périphérie soient plus reconnaissables ; ils n'ont souvent rien perdu de leur tranchant.

Cordialement

ALain

Les civils en zone occupée

Ma famille dans la grande guerre

Les Canadiens à Valenciennes

"Si on vous demande pourquoi nous sommes morts, répondez : parce que nos pères ont menti." R. Kipling

Ma famille dans la grande guerre

Les Canadiens à Valenciennes

"Si on vous demande pourquoi nous sommes morts, répondez : parce que nos pères ont menti." R. Kipling

Re: Eclatement au repos d'un obus...

Re: Eclatement au repos d'un obus...

Bonjour,

Votre question est très complexe car il faut distinguer pendant la guerre plusieurs types d'organisation des projectiles dont les plus courants sont les suivants, en tenant compte de la nécessité de produire toujours plus en employant des matériaux et des explosifs de moindre qualité mais plus faciles à produire:

-obus en acier monobloc chargé avec des explosifs de qualité (fabrication du temps de paix, production maintenue pendant la guerre).

-obus à ogive et (ou) à culot rapportés, présentant donc des zones de moindre résistance et produisant de gros éclats.

-obus en fonte ou fonte aciérée aux parois très épaisses produisant beaucoup d'éclats mais contenant moins d'explosif.

-il faut ajouter à cela la qualité de l'explosif avec l'emploi d'explosifs chloratés et tout une gamme d'explosifs d'usage minier de qualité moyenne ou faible.

La combinaison de tous ces facteurs explique déjà la grande variété des effets des projectiles.

Il y a toutefois des règles immuables et vérifiées lors des essais, notamment le nombre et la répartition des éclats dans une gerbe.

Répartition des éclats:

Poids moyen des éclats:

75: 10 grammes.

105: 14 grammes.

155: 20 grammes.

Vitesse des éclats:

-1.100 m/s pour les éclats de la gerbe latérale.

-800 m/s pour les éclats de culot ou d'ogive.

Propriétés meurtrières des éclats:

Le nombre des éclats meurtriers décroit avec la distance beaucoup plus rapidement pour l'obus en fonte aciérée que pour l'obus en acier.

Le rayon moyen d'action des éclats meurtriers est de:

-25 mètres pour l'obus de 75 en Fonte Aciérée.

-35 mètres pour l'obus de 75 en acier.

-45 mètres pour l'obus de 105 en acier.

-60 mètres pour l'obus de 155 en acier.

Le rayon maximum des éclats meurtriers de la gerbe latérale est supérieur de 20 mètres aux chiffres ci-dessus.

Les très gros éclats peuvent être projetés à 700 mètres pour le 75, à 800 mètres pour le 105, 1.000 mètres pour le 155, 1.300 mètres pour le 220.

Les gros éclats, notamment les culots, atteignent 150 m (75), 300 m (105) et 500 m (155).

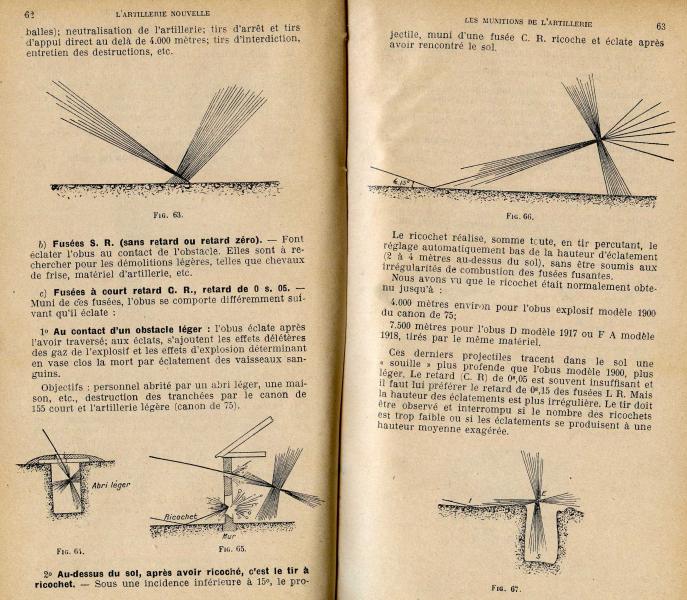

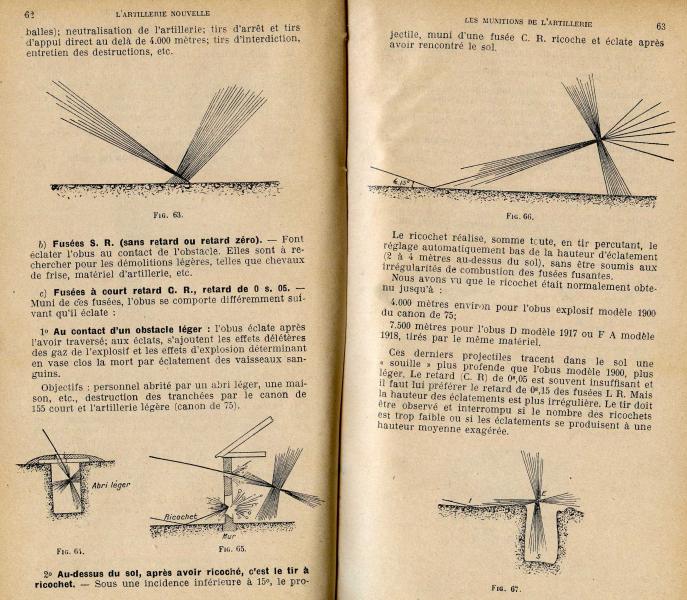

Il faut aussi étudier les conséquences de l'incidence du tir, de l'amorçage utilisé et de bien d'autres facteurs, voici quelques généralités:

J'espère que ces généralités vous suffiront car sinon la question nécessite des dizaines de pages pour traiter de l'organisation et de l'effet des projectiles.

Sources:

Cours de l'Ecole d'Artillerie.

-Chef d'Escadron Thouvenin "L'artillerie nouvelle" Charles-Lavauzelle (éditions multiples).

Cordialement,

Guy François.

Votre question est très complexe car il faut distinguer pendant la guerre plusieurs types d'organisation des projectiles dont les plus courants sont les suivants, en tenant compte de la nécessité de produire toujours plus en employant des matériaux et des explosifs de moindre qualité mais plus faciles à produire:

-obus en acier monobloc chargé avec des explosifs de qualité (fabrication du temps de paix, production maintenue pendant la guerre).

-obus à ogive et (ou) à culot rapportés, présentant donc des zones de moindre résistance et produisant de gros éclats.

-obus en fonte ou fonte aciérée aux parois très épaisses produisant beaucoup d'éclats mais contenant moins d'explosif.

-il faut ajouter à cela la qualité de l'explosif avec l'emploi d'explosifs chloratés et tout une gamme d'explosifs d'usage minier de qualité moyenne ou faible.

La combinaison de tous ces facteurs explique déjà la grande variété des effets des projectiles.

Il y a toutefois des règles immuables et vérifiées lors des essais, notamment le nombre et la répartition des éclats dans une gerbe.

Répartition des éclats:

Poids moyen des éclats:

75: 10 grammes.

105: 14 grammes.

155: 20 grammes.

Vitesse des éclats:

-1.100 m/s pour les éclats de la gerbe latérale.

-800 m/s pour les éclats de culot ou d'ogive.

Propriétés meurtrières des éclats:

Le nombre des éclats meurtriers décroit avec la distance beaucoup plus rapidement pour l'obus en fonte aciérée que pour l'obus en acier.

Le rayon moyen d'action des éclats meurtriers est de:

-25 mètres pour l'obus de 75 en Fonte Aciérée.

-35 mètres pour l'obus de 75 en acier.

-45 mètres pour l'obus de 105 en acier.

-60 mètres pour l'obus de 155 en acier.

Le rayon maximum des éclats meurtriers de la gerbe latérale est supérieur de 20 mètres aux chiffres ci-dessus.

Les très gros éclats peuvent être projetés à 700 mètres pour le 75, à 800 mètres pour le 105, 1.000 mètres pour le 155, 1.300 mètres pour le 220.

Les gros éclats, notamment les culots, atteignent 150 m (75), 300 m (105) et 500 m (155).

Il faut aussi étudier les conséquences de l'incidence du tir, de l'amorçage utilisé et de bien d'autres facteurs, voici quelques généralités:

J'espère que ces généralités vous suffiront car sinon la question nécessite des dizaines de pages pour traiter de l'organisation et de l'effet des projectiles.

Sources:

Cours de l'Ecole d'Artillerie.

-Chef d'Escadron Thouvenin "L'artillerie nouvelle" Charles-Lavauzelle (éditions multiples).

Cordialement,

Guy François.

- joanbettylee

- Messages : 68

- Inscription : lun. avr. 14, 2008 2:00 am

Re: Eclatement au repos d'un obus...

Re: Eclatement au repos d'un obus...

Bonjour Guy,

Je vous remercie pour ce complément d'informations d'une grande clarté! Sur les questions d'ordre générales, je retrouve les schémas et les propos du cours d'artillerie sur les effets des projectiles d'artillerie de janvier 1918 que m'avais généreusement transmis Monsieur Bernard Plumier. Par contre, vos données concernant le poids moyen des éclats en fonction du calibre ainsi que leur vitesse et leurs rayons d'actions vont m'être d'une grande utilité pour ma démonstration.

Merci à vous d'avoir éclairci certaines zones d'ombres sur ce phénomène d'une grande complexité!

cordialement,

JBL

Je vous remercie pour ce complément d'informations d'une grande clarté! Sur les questions d'ordre générales, je retrouve les schémas et les propos du cours d'artillerie sur les effets des projectiles d'artillerie de janvier 1918 que m'avais généreusement transmis Monsieur Bernard Plumier. Par contre, vos données concernant le poids moyen des éclats en fonction du calibre ainsi que leur vitesse et leurs rayons d'actions vont m'être d'une grande utilité pour ma démonstration.

Merci à vous d'avoir éclairci certaines zones d'ombres sur ce phénomène d'une grande complexité!

cordialement,

JBL

"il est hélas devenu évident aujourd'hui que notre technologie a dépassé notre humanité" EINSTEIN