Bonjour à tous,

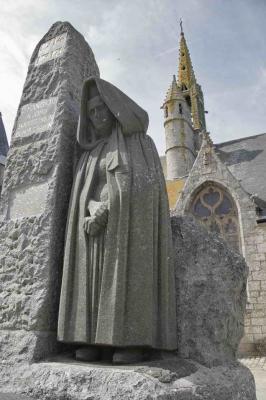

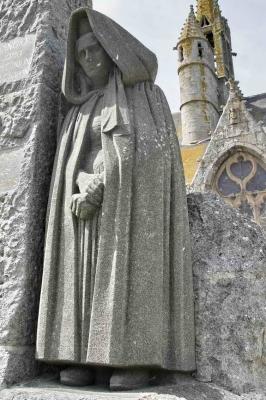

Il me semble que ce monument soit en rapport avec les pertes des attaques par vague gazeuse au chlore, notamment celle du 22 avril 1915.

Extrait : La 87e DIT ; dont le 74e RIT faisait partie, 55 tués, 139 blessés et 2398 disparus ; son JMO relate : « La plupart des officiers sont tous tombés, les hommes sont tous hébétés, à demi asphyxiés ». La 45e DI rapporta plus de 60% de pertes sur les hommes présents en premières lignes, près de 1800 disparus ; « il est impossible d’évaluer les pertes réelles, mais sans exagérer, on peut les estimer à environ soixante pour cent de l’effectif ».

Les troupes des 73e et 74e RIT, d’origine bretonne, ont lourdement payées leur participation à l’attaque du 22 avril.

Voici un extrait de la page

http://www.guerredesgaz.fr/these/Introd ... uction.htm

Le jour de l’opération fut hâtivement fixé le 15 avril, des troupes devant être rapidement retirées du saillant pour être dirigées vers le front de l’Est. L’opération, pour des raisons météorologiques, fut repoussée jusqu’au 22 avril. En effet, cette journée fut une radieuse journée ensoleillée de printemps. L’attaque devait concerner tout le secteur français, du village de Steenstraat à celui de Langemark, soit un secteur de 6 km de long. Dans l’après-midi, un feu intense fut déclenché par les artilleurs allemands sur le saillant, à l’aide d’obus explosifs et d’obus chargés en T-Stoff.

A 17h10, un tir de fusées lumineuses rouges s’éleva dans le ciel et les pionniers ouvrirent les bouteilles. Un nuage verdâtre s’éleva des lignes allemandes, accompagné d'un sifflement et 149 tonnes de chlore furent déversées en quelques minutes, depuis Steenstraat jusqu’à l’est de Poelcappelle, et le nuage emporté par le vent se dirigea vers les lignes françaises. Les troupes des 45e et 87e divisions qui occupaient les lignes françaises furent anéanties en quelques minutes.

L’effet du nuage fut effroyable, la panique indescriptible. Le lieutenant Jules-Henri Guntzberger, commandant la 2e compagnie du 73e R.I.T., se trouve alors à son poste de commandement, situé à 70 ou 80 mètres des tranchées avancées allemandes. « J’ai vu alors un nuage opaque de couleur verte, haut d’environ 10 mètres et particulièrement épais à la base, qui touchait le sol. Le nuage s’avançait vers nous, poussé par le vent. Presque aussitôt, nous avons été littéralement suffoqués (…) et nous avons ressenti les malaises suivant : picotements très violents à la gorge et aux yeux (on observe une irritation oculaire avec le chlore qu’à de très fortes concentrations), battements aux tempes, gêne respiratoire et toux irrésistible. Nous avons dû alors nous replier, poursuivis par le nuage. J’ai vu, à ce moment, plusieurs de nos hommes tomber, quelques-uns se relever, reprendre la marche, retomber, et, de chute en chute, arriver enfin à la seconde ligne, en arrière du canal, où nous nous sommes arrêtés. Là, les soldats se sont affalés et n’ont cessé de tousser et de vomir ».

Le médecin aide-major Cordier, du 4e bataillon de chasseurs à pied, fait une remarquable description des symptômes de l’intoxication : « La première impression ressentie est la suffocation, avec brûlure des muqueuses du nez, de la gorge et des bronches. Une toux douloureuse s’ensuit, avec affaiblissement général des forces. En général, les vapeurs ne provoquent pas les larmes. Beaucoup subissent les effets d’un empoisonnement violent : maux de tête, vomissements qui vont jusqu’au sang, diahrée. Il s’ensuit, pendant plusieurs jours, une courbature générale et d’une grande dépression, avec bronchite plus ou moins violente ».

Le front fut crevé en moins d’une heure, mais les troupes allemandes ne purent exploiter le succès, faute de renforts, et durent s’enterrer sur place une fois la nuit tombée, laissant les unités françaises reprendre pied et organiser les premières contre-attaques. Les troupes allemandes avaient progressées au centre du secteur de près de 4 km, faisant 1800 prisonniers et capturant 55 canons et 70 mitrailleuses. Mais sur ses ailes, l’attaques fut stoppée grâce à une résistance acharnées des troupes françaises.

Le nombre des pertes suite à cette journée tragique du 22 avril est aujourd’hui soumis à de nombreuses controverses et les chiffres les plus fantaisistes circulent encore. Le bilan est pourtant assez facile à estimer.

Les JMO de la 87e Division Territoriale du général Roy, des 73e et 74e RIT, ceux de la 45e Division algérienne du général Quiquandon, de sa 90e brigade avec les 1er tirailleurs de marche et le 1er bataillon d’Afrique sont relativement explicites. Le 74 RIT, qui sembla accuser les pertes les moins importantes (environ plus du tiers de son effectif), eut 10 tués, 61 blessés et 792 disparus. La 87e DIT ; dont le 74e RIT faisait partie, 55 tués, 139 blessés et 2398 disparus ; son JMO relate : « La plupart des officiers sont tous tombés, les hommes sont tous hébétés, à demi asphyxiés ». La 45e DI rapporta plus de 60% de pertes sur les hommes présents en premières lignes, près de 1800 disparus ; « il est impossible d’évaluer les pertes réelles, mais sans exagérer, on peut les estimer à environ soixante pour cent de l’effectif ». Ainsi, en évaluant seulement les pertes des hommes exposés en premières lignes, on peut avancer qu’il y eu au minimum 4200 disparus. Près de 600 gazés se sont repliés dans les lignes françaises et environ 650 hommes sont mis hors de combat du côté canadien.

Les Allemands indiquèrent avoir fait 1800 prisonniers dont plus de 200 grands gazé dont certains décédèrent. Ainsi, a minima, on peut évaluer les pertes françaises à 2500 morts le premier jour. Pour prendre conscience des proportions des pertes, nous citerons encore quelques exemples : le premier bataillon du premier Régiment de Tirailleurs de marche, passe d’un effectif de 800 hommes à 149, le deuxième bataillon perd 464 hommes, le premier Bataillon de Marche d’infanterie d’Afrique se retrouve à un effectif de 297 hommes sur 884 avec près de la moitié de son effectif tué (417 hommes tués à l’ennemi).

Le nombre de blessés est beaucoup plus difficile à estimer ; le nuage fit des victimes plusieurs kilomètres en arrière des lignes, dans les deuxième et même parfois troisièmes positions. La mortalité, dans ce genre d’intoxication décrois en quelques jours mais perdure encore au-delà de vingt quatre heures; ainsi, de nombreux gazés décéderont encore plusieurs jours après leur exposition au brouillard de chlore. On note cependant, à la lecture des archives des unités exposées, un nombre de cas peu importants par rapport à l’effectif ayant subit l’effet du chlore.

Ainsi, le deuxième bis Régiment de marche de Zouave, exposé en deuxième ligne, se retrouve mêlé aux combats et lutte contre la pression des troupes allemandes. Il perdra plus de mille hommes en quelques heures, 500 disparus, 138 morts et 682 blessés. Les effets se font ressentir bien au delà de 2 kilomètres devant les lignes. Le capitaine d’artillerie Chadebec de Lavalade se trouve alors à Boesinghe, à deux kilomètres des lignes allemandes : « Une odeur assez forte, qui me parût être celle du chlore, se répandit autours de nous. Puis, mon poste fut violemment bombardé avec des obus d’une nature spéciale, répandant une odeur extrêmement violente, qui rapelait celle du formol (il s’agit sans aucuns doutes d’obus T au bromure de xylyle). Je me trouvai fortement incommodé, et un homme, s’effondrant auprès de moi, fut pris de vomissements pénibles (…). A une heure du matin, je ne cessai de tousser et n’en pouvant plus, je me fis conduire à l’ambulance divisionnaire, suffocant complètement ».