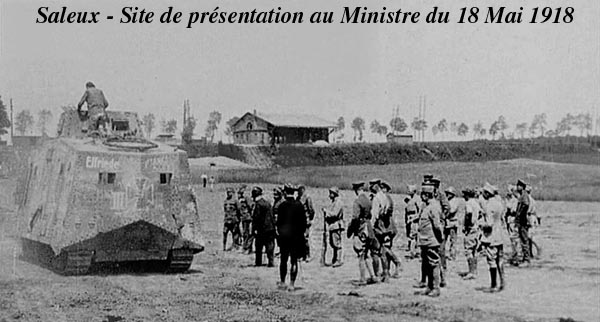

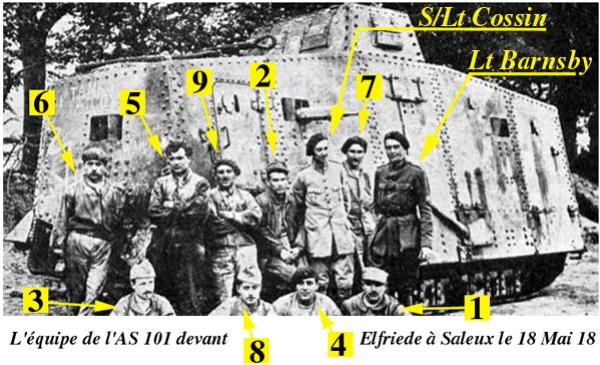

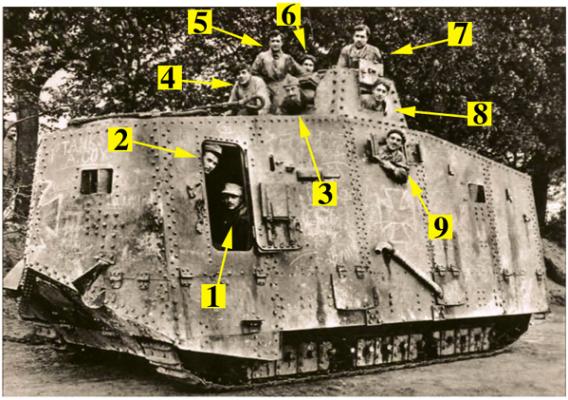

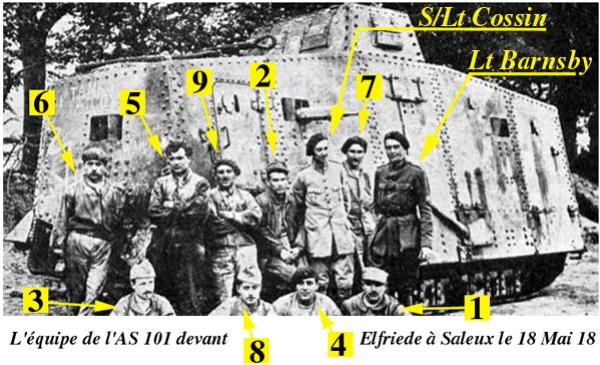

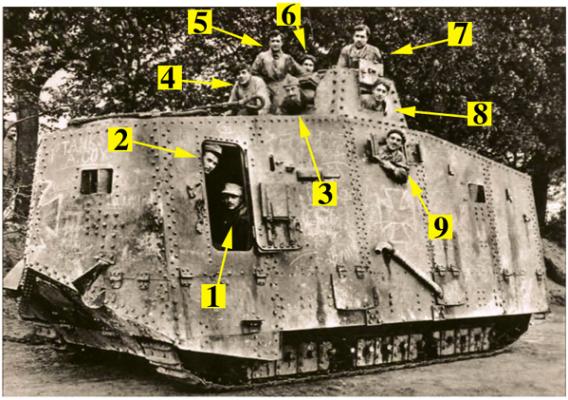

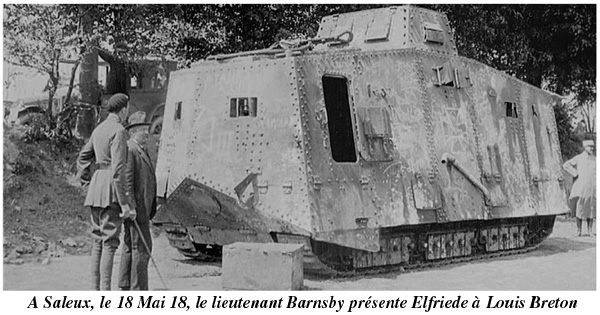

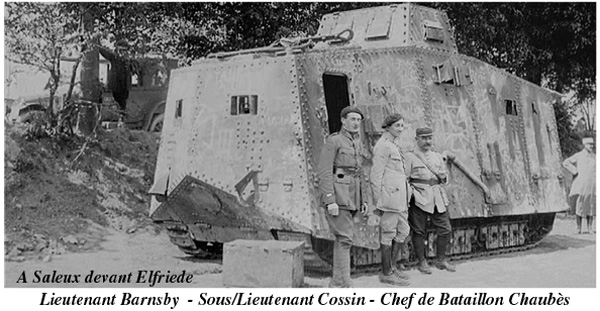

Plusieurs de ces photos prises à Saleux sont intéressantes car elles permettent de découvrir les visages de l'équipe des mécanos de la SRR, du Sous/lieutenant Cossin et du Lieutenant Barnsby. Si les citations accordées à l'équipe permettent d'avoir une idée précise de sa composition, il n'est actuellement pas possible d'associer tous les noms a un visage . . . . Par ailleurs l'équipe est à onze sur les photos alors qu'ils ont été quatorze cités à l'issue de cette récupération.

Composition de l'équipe de l'AS 101 à Villers-Bretonneux.

Sous-Lieutenant Cossin

Maréchal des Logis

Charles Alfred Vatinet

Brigadier Lamy

Maître-Ouvrier Maurice Chéronnet (principal technicien responsable du dépannage)

Maître-Ouvrier A

ndré Joseph Lefrileux

1° classe Biraud

1° classe Templier

2° classe

Léon Jules Bécue (Metteur au point moteur qui a dépanné la partie mécanique)

2° classe Arsène Triboire (Il était l'agent de liaison de l'équipe)

2° classe Eugène Carbonnet

2° classe Jung

2° classe

Paul Eugène Gaston Robert de Lafregeyre

2° classe Francheteau

2° classe

Georges Maurice Gaston Lyautey

Le Sous-Lieutenant Cossin est citée à l'ordre du Corps d'Armée et tous les autres sont cités à l'ordre de l'Artillerie Spéciale.

A titre d'exemple, la citation du 2° classe Bécue qui est représentative des citations accordées à toute l'équipe.

"Très bon metteur au point. Est parvenu au prix d'un travail constant de jour et de nuit, malgré les difficultés techniques et les tirs fréquents, à remettre en état le mécanisme d'un char d'assaut allemand, culbuté dans nos premières lignes et a ainsi permis le dépannage de cet appareil".

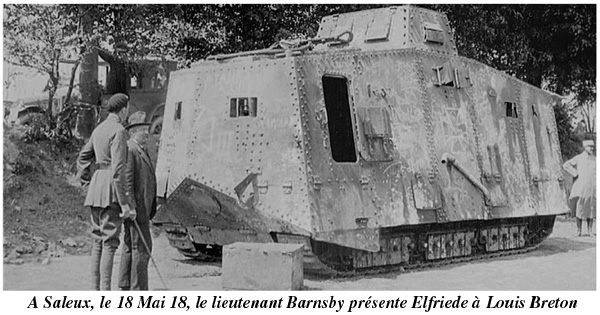

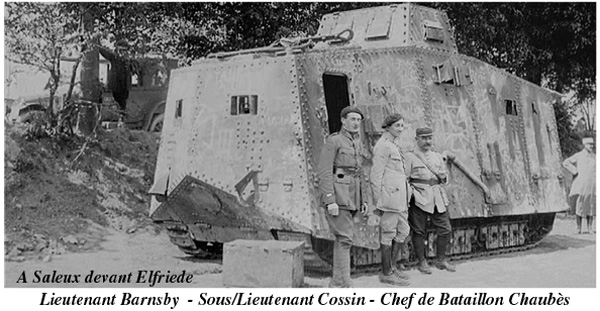

Le Lieutenant Barnsby, qui dépendait de l'Etat-Major du Groupement II, ne semble pas avoir été cité dans cette affaire. Apparemment désigné comme chef de cette mission, il n'a peut-être finalement pas participé totalement à cette mission. Il était cependant bien présent le 18 Avril pour la présentation au ministre.

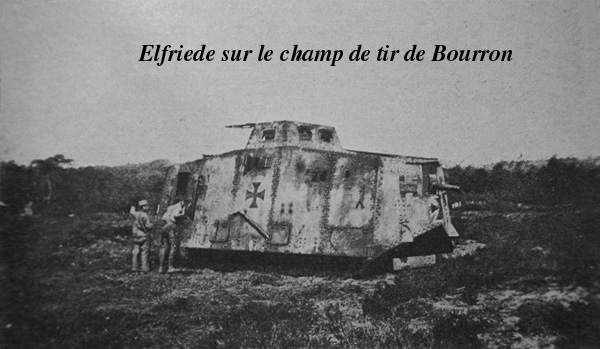

Si le Général Estienne demandait le 8 Mai l'envoi à Champlieu du char pour essais, il ne semble pas qu'Elfriede y ait été conduit. Avec l'attaque allemande de Mars 18, une grande partie des fonctions du camp de Champlieu avaient été déplacées sur le camp de Bourron. C'est là que le char se trouvait, de manière certaine, début Juillet pour le démarrage des essais.

Essais d'Elfriede à Bourron :

La note n° 1046/3 GQG/Armées du Nord et du Nord-Est/ EM 3° Bureau du 30 Juin 1918 donne l'ordre d'effectuer des essais de tir sur Elfriede pour vérifier l'efficacité du canon de 37 mm Bethléem. Ces essais auront lieu à Bourron entre le 1 et le 5 de Juillet 1918.

Le rapport sommaire, fait après les essais de tir au 37 mm Betlhléen et au 37 mm Puteaux sur Elfriede (note n° 7161 GQG/Armées du Nord et du Nord et du Nord-Est du 5 Juillet 1918), rend-compte de l'inefficacité de ces deux canons de 37 mm sur le blindage du char.

Lors de ces mêmes essais, des tirs au fusil et à la mitrailleuse ont aussi été effectués avec des cartouches APX. Comme le précise ce rapport sommaire "les tirs sur les joints des masques et sur le viseur du canon seraient meutriers pour l'équipage".

Le rapport détaillé de l'Inspection Générale du Matériel de l'Artillerie d'Assaut n° 221 du 8 Juillet 18 donne des précisions sur :

- L'exécution de ces tirs,

- Les munitions utilisées,

- Les effets obtenus.

Tirs d'obus de 37 mm :

Les tirs ont été effectués à 200, 100 et 50 mètres pour le 37 mm Bethléem et à 100 et 50 mètres pour le 37 mm Puteaux avec trois types de projectiles :

- Obus explosif Puteaux Mdle 1916,

- Obus de rupture Marine de Puteaux,

- Obus en acier explosif Bethléem.

Le char avait été garni intérieurement d'un blindage de tôles et de sacs à terre pour protéger les organes mécaniques en cas de perforation. Les tirs ont été réalisées sur le char alors qu'aucune autre expertise n'avait encore été réalisée. Le char était en parfait état de fonctionnement et tout avait été fait pour poursuivre cette expertise dans tous les domaines. Si en toute logique, il aurait été plus judicieux de terminer l'expertise par les tirs sur le char, l'information majeure qu'attendait le commandement français était la résistance exacte de son blindage.

En effet cette information conditionnait, dans l'hypothèse d'une arrivée massive de chars allemands sur le front, le choix des canons pour le char futur et pour la défense antichar française.

Le tir a été effectué à chaque distance et par chaque canon sur :

- la tôle de 30 mm non traitée de l'avant,

- la tôle de 16 mm non traitée de l'arrière,

- la tôle de 20 mm traitée des côtés,

et sur une tôle traitée Schneider appliquée sur le côté droit.

Au moins 20 obus ont donc été tirés à l'arrêt sur Elfriede. Probablement plus car des séries successives ont été réalisées sur le même point.

La tôle traitée Schneider (de 16 mm) permettait de comparer et vérifier l'efficacité du blindage des chars français. (les dites "tôles traitées" sont des plaques d'acier cémentées).

Effets de l'obus explosif Mdle 1916 de Puteaux (à charge intérieure en mélinite) :

A toutes les distances et sur toutes les tôles, l'obus explosif Mdle 1916 n'a laissé de ses atteintes que de légères traces de fumée

irradiant de l'impact, sans aucune empreinte ni déformation dans la tôle. II a toujours bien explosé.

Effets de l'obus de rupture de la Marine (à boulet plein) :

A 100 et à 50 m, l'obus pénètre profondément dans les tôles non traitées sans toutefois les perforer (ni celle de 20 et de 30). L'impact

relève un fort bourrelet dentelé de métal sur le bord de l'empreinte. L'obus se retrouve entier sans éclat avec la pointe seulement un peu désaxée.

A 100 et à 50 m, l'obus ne marque qu'une faible empreinte sur la tôle traitée de 16 et l'embouti très légèrement avec une flêche insi-

gnifiante sur une certaine zone autour du point d'impact. L'obus se retrouve en entier comme avec la tôle non traitée, mais la pointe n'est pas déviée. Il rebondit sans déformation.

Effets de l'obus en acier Bethléem (à charge intérieure en poudre noire):

Aux distances de 200 et 100 mètres, l'obus ne marque, dans la tôle non traitée, qu'une légère empreinte de 1 à 3 millimètres de creux

au milieu.

Dans la tôle traitée de 16 mm, l'empreinte est plus faible, mais l'obus produit un emboutissage de quelques millimètres de flêche sur une zone d'environ 30 centimètres autour de l'impact. La répétition de trois coups dans la même région a produit une félure de la tôle avec une cassure en paillette sur un bord.

A la distance de 50 mètres l'obus fait une empreinte de la forme du petit bout d'un oeuf dans la tôle non traitée de de 20 mm. Cette empreinte a sensiblement comme creux l'épaisseur de la tôle, mais ne débouche pas, le métal étant embouti en saillie sur la face opposée.

La partie antérieure de l'obus retrouvée montre que l'ogive s'est moulée dans son empreinte ovoïde et dénote un métal beaucoup trop mou pour faire de la perforation.

Dans la tôle de 16 mm, les empreintes et l'emboutissement sont un peu plus marquées qu'aux distances plus grandes. La pénétration est toujours insignifiante. Le premier coup a déterminer une nouvelle félure de la plaque d'environ 30 centimètres avec éclats sur les bords.

La tôle Schneider de 16 mm, qui avait été placé comme témoin a été brisée en deux fragments à la distance de 100 mètres.

En résumé :

Le tir sur le blindage du char allemand est :

- absolument nul avec l'obus de 37 mm Mdle 1916 dans le canon Puteaux.

- sans effets appréciable avec l'obus de 37 mm de rupture, dans la canon de Puteaux et avec l'obus en acier explosif dans le canon Bethléem de 37 mm.

Les tirs ayant été effectués avant les essais de fonctionnement, le char n'a pas été attaqué dans ses mécanismesde roulement (roues de propulsion, chenilles, etc . .). Il semble, toutefois, que ces organes, bien protégés, sont encore peu vulnérables au canon de 37 mm.

Tirs aux armes d'infanterie :

Destinés à estimer la vulnérabilité de l'équipage, cette étude a comporté trois genres de tir :

Tir ajusté au fusil Mdle 1886 sur les fentes de visée, dans les joints des masques de mitrailleuse, du masque et du viseur du canon avec les cartouches Mdle 1886 D.

Rafale de mitrailleuse sur les mêmes parties avec la cartouche Mdle 1886 D.A.M.

Tir au fusil Mdle 1886 sur les blindages latéraux, sur les volets de viseur, sur les masques de mitrailleuses et sur le masque du canon avec la cartouche Mdle 1886 à balle perforante APX 4.

Ces tirs ont été exécutés à la distance de 20 mètres, les rafales de mitrailleuse à la distance de 50 mètres. Les balles ou fragments de balle qui pénétraient, étaient reçus sur des panneaux enregistreurs.

Résultats :

Les tirs ajustés et les rafales de mitrailleuses sur les fentes de visé (à leur minimum d'ouverture) ont donné peu de pénétration. Ces tirs ne seraient réellement dangereux qu'avec une concentration assez prolongées de plusieurs armes.

Les tirs ajustés au fusil et les rafales de mitrailleuse sur :

les joints des masques de mitrailleuse,

les joints du masque du canon,

le viseur du canon

seraient extrêment meurtriers pour le personnel du char.

De très nombreuses atteintes ont été enregistrées sur les panneaux.

Les côtés des masques de mitrailleuse, notamment, qui forment embrasure, canalisent un grand nombre de balles dans le joint qui se trouve au fond.

Les tirs à balles perforantes ont, sur les fentes de visée et les joints qu'ils rencontrent, les mêmes propriétés offensives que les balles ordinaires; mais ils ne produisent aucun effet sur le personnel abrité par les tôles traitées des côtés ou les tôles épaisses de l'avant et de l'arrière du char.

La balle perforante pénètre assez profondément dans les tôles non traitées en relevant un bourrelet de métal autour de l'empreinte.

La tôle non traité de 20 mm d'épaisseur n'est pas traversée, mais la pointe des balles débouche sur la face opposée à l'impact.

La tôle traitée de 16 mm ne reçoit qu'une légère empreinte.

La tôle traitée de 13 mm (française) correspond sensiblement, pour sa résistance à la perforation, à la tôle non traitée de 20 mm; les pointes de balles apparaissent sur la face opposée sans traverser.

Les masques cylindriques des mitrailleuses sont traversé même sous une incidence assez oblique. le masque de canon, plus épais, nest pas traversé.

En résumé :

Le tir à balle sur les fentes de visée est peu dangereux avec la balle ordinaire, il ne l'est pas davantage avec la balle perforante. Les volets n'étant qu'à peine marqué par son empreinte. Ce genre de tir ne deviendrait dangereux que si des balles arrivaient exactement par le milieu des fentes; il faut pour obtenir ce résultat en tirer un grand nombre.

Le tir à balles sur les joints est extrèmement dangereux pour le personnel avec toutes les balles. C'est par là qu'il faut attaquer au fusil ou à la mitrailleuse.

Sur les joints, mais aussi dans le corps des masques de mitrailleuse, les balles perforantes ont une supériorité puisqu'elles passent non seulement dans les joints, mais aussi dans le corps du masque qu'elles rencontrent en tirant sur les joints.

A l'abri des tôles du blindage et des volets, la vulnérabilité aux balles est à peu près nulle pour l'équipage du char.

Ces essais auront un effet immédiat. Les 101°, 107°, 109° et 117° Batteries antichar du 176° Régiment d'Artillerie, équipées de 37 mm Bethléem sont dissoutes et leurs canons versés au Parc de Réparation d'Artillerie de Vernon. Par ailleurs ils conforteront la décision prise en 1917 d'armer le char FCM 2C du canon de 75 mm.

Le 1° Octobre 1918, sur demande du Président du Conseil, et dans le cadre d'une exposition de matériels allemands, la décision de présenter Elfriede aux parisiens est prises.

Les matériels étaient en place le 20 Octobre et toujours présents le 1° Novembre. Cette exposition était probablement encore en place lors de l'Armistice du 11 Novembre. . . . .

Le char est arrivé à Paris par le train, et il a probablement traversé la ville pour se rendre aux Tuileries. Photographié en gare, avant son débarquement, il l'a sans doute été dans sa traversée de la ville (à moins qu'il n'ait été mis en place de nuit . . . .).

Il existe de nombreuses photo d'Elfriede prises lors de cette exposition sur la place de la Concorde (et il doit encore en exister d'autres dans des fonds de placards . . .). Elfriede y est en gare, sur la wagon qui l'amenait de Bourron. Le char, avant d'être placé en face de la grille d'accès au bassin des Tuileries, semble avoir été placé à l'intérieur du parc.

Ces photos permettent de voir les mires peintes sur le char pour les essais de tir et les deux découpent faites dans le blindage latéral du char (côté avant droit).

Ces découpes ont été faites pour fournir aux services techniques une portion de blindage permettant les essais de tir du canon de 17 mm. Cette partie du blindage était de la même épaisseur (16 mm) que celui produit par Schneider. C'était un référentiel important pour les industriels.

La qualité de ce blindage pouvait correspondre à un choix technique des allemands, choix lié à leur connaissance des armements d'infanterie des Alliés et à l'inexistence de fusil antichar sur le marché de l'armement, autre que le tankgewehr allemand de 13 mm. Ce blindage allemand était probablement a l'épreuve de leur 13 mm.

Si au camp de Bourron étaient présents de nombreux personnels des armées alliées, rien n'indique que les Français aient réalisé leurs essais sur Elfriede en coopération avec les Américains et les Britanniques. Aucun des rapports ne le mentionne.

Les résulats de ces essais étaient cependant bien fournies aux Alliés, en particulier par le biais de la commission interalliés des chars de Versailles.

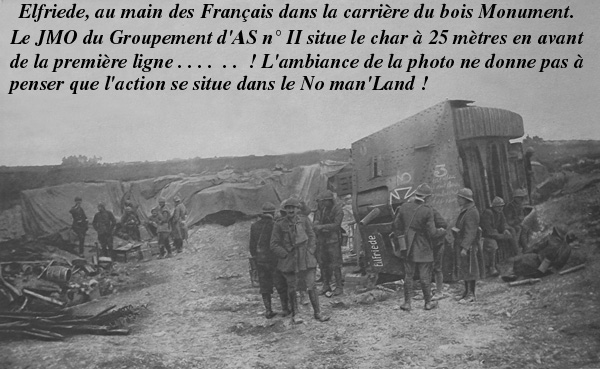

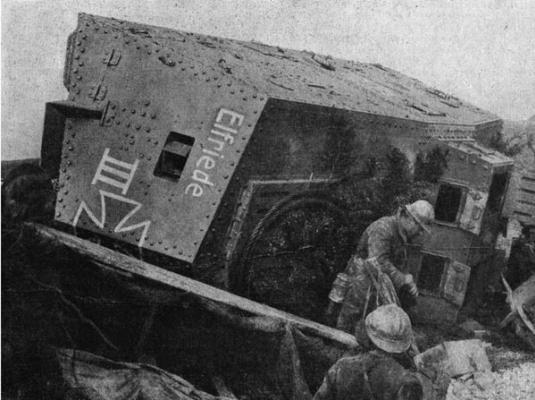

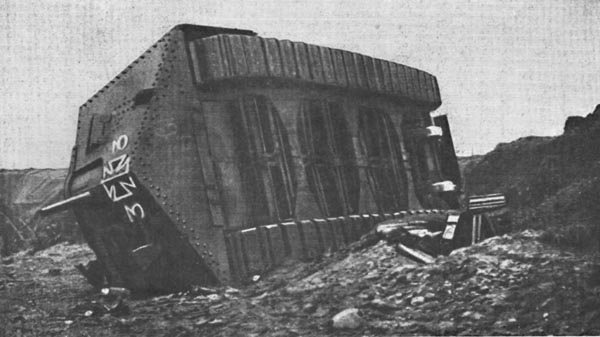

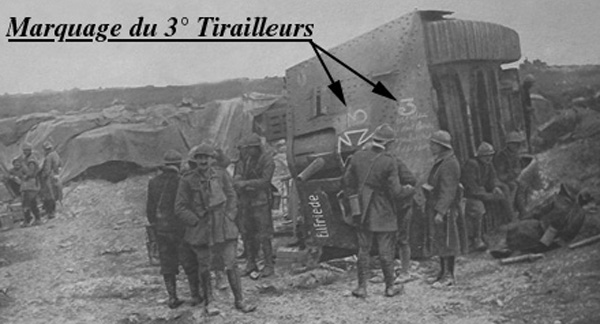

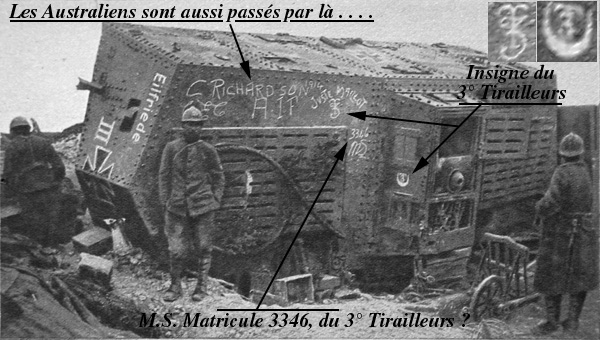

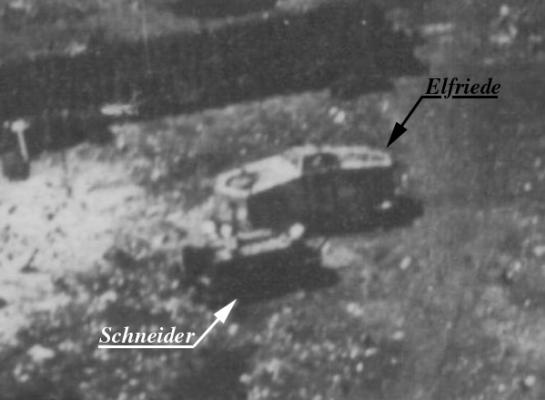

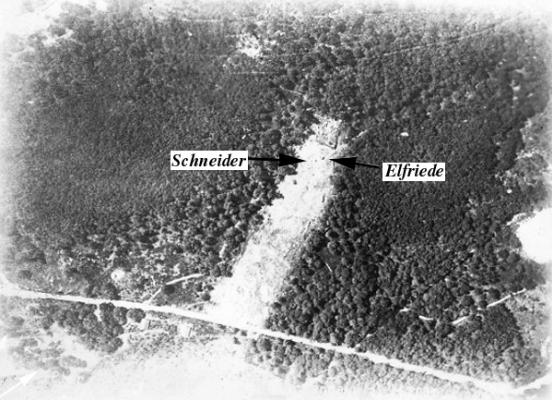

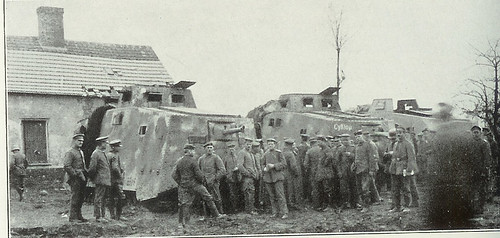

Les photos prises sur les trois sites (Villers-Bretonneux, Saleux et Paris) permettent de voir que les parois du char offraient un support graphique dont les combattants ont largement profité. Il est intéressant de voir qu'à Villers-Bretonneux, les 3 en chiffres romain de l'avant ont été transformés à la craie par des 3 plus traditionnels. Visiblement les photographes du miroir ont aussi un peu surligné ces marquages blancs (Elfriede, numéro 3 et bordure de la croix de fer).

Pourquoi avoir modifié ces deux chiffres trois ? La raison en est très simple, la Division Marocaine avait reçu en renfort d'Armée deux Bataillons du 3° Tirailleurs. Ce sont ces hommes qui ont décorés le char du numéro de leur régiment sur les III identifiant l'unité d'Elfriede. Plusieurs dessins, de cette même photo montre d'autres identifiants précis du 3° Tirailleurs.

A Saleux et Paris les numéros 3 à la craie ont disparu. Visiblement les grafittis à la craie se sont multipliés sur le char et de nombreuses mains ont du effacer les anciens pour y mettre le leur . . . .