Bonsoir à tous,

Amiral-Halgan — Trois-mâts barque en acier construit pour le compte de la Société des voiliers nantais par la Société anonyme des chantiers nantais de constructions maritimes, société constituée en 1899 et ayant son siège social à Chantenay-sur-Loire ― aujourd’hui quartier de Nantes ― (Loire-Atlantique). Initialement immatriculé au quartier de Nantes, f° 177, n° 526. Signal distinctif : H.F.V.C.

Ce bâtiment tenait son nom d’Emmanuel HALGAN, né le 31 décembre 1771 à Donges (Loire-Inférieure ― aujourd’hui Loire-Atlantique), décédé le 20 avril 1852 à Paris. Il était l'époux de Marie-Louise DAR-DEL de la MARTINIÈRE, avec laquelle il avait contracté mariage à Nantes, le 10 pluviôse an IX [30 janvier 1801].

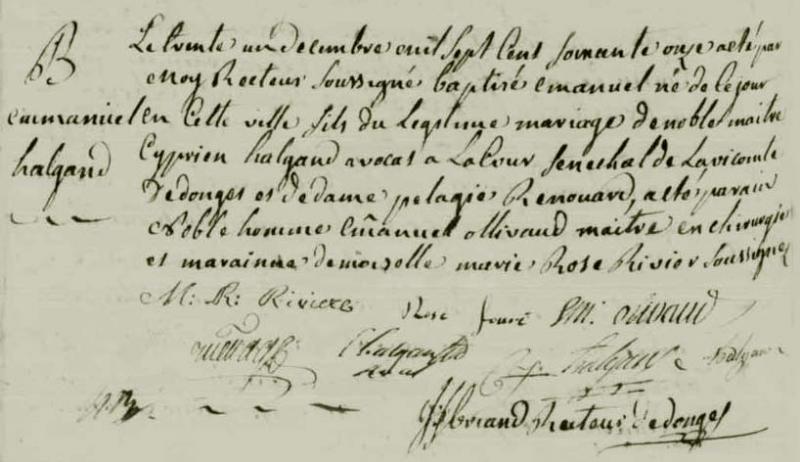

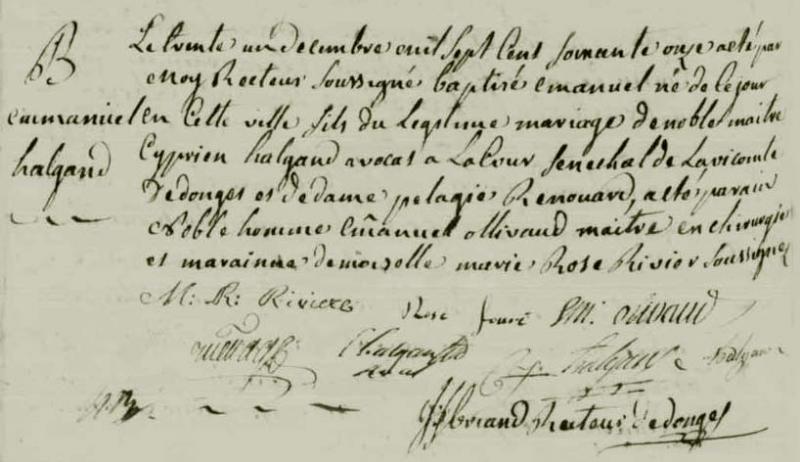

Fils de Cyprien HALGAN, avocat à la Cour, sénéchal de la vicomté de Donges, et de Pélagie RENOUARD, son épouse.

Registre des baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse de Donges, Année 1771, f° 22.

Registre des baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse de Donges, Année 1771, f° 22.

• Édouard GŒPP & Henri de MANNOURY d’ECTOT : « Les marins », éd. Furne, Jouvet & Cie, Paris, 1877, deux tomes sous une reliure unique, de 356 et 432 p. respectivement ― T. II., XIXe siècle, p. 185 et 186.

« [...] Il entra dans la marine à l’âge de treize ans comme mousse et parvint rapidement au grade d’enseigne. Nommé bientôt lieutenant de vaisseau, il fut embarqué sur la Clorinde avec laquelle il fit une campagne à Saint-Domingue. Il commanda ensuite le brick l’Épervier, puis, promu au grade de ca-pitaine de frégate, il reçu le commandement de la corvette le Berceau et suivit l’amiral Linois dans l’Inde, où il se distingua particulièrement lors de l’attaque et de l’incendie des navires et magasins an-glais dans la baie de Sellibar (Île de Sumatra). En 1809, il se trouva avec la frégate l’Hortense, qu’il montait à la malheureuse affaire des brûlots, en rade de l’île d’Aix, et sut préserver son bâtiment du naufrage et de l’incendie. Il reçut ensuite le commandement de la flottille de la Meuse et, au mois de décembre 1813, il se fit remarquer par la défense de la place d’Helvoët-Sluys qui commande l’entrée de cette rivière. Il n’avait sous ses ordres que trois compagnies de marins de l’escadre de l’Escaut et une partie des équipages de la flottille. Les insurgés hollandais disposaient de forces considérables et de plusieurs pièces de campagne ; de plus, Halgan, d’après les premiers ordres reçus, avait démantelé la place et encloué les canons. Il lui fallut rétablir au plus vite les batteries et il déploya en cette cir-constance une si grande activité que, quand l’ennemi se présenta, il fut vigoureusement repoussé. Lorsque la France, par suite des progrès des alliés, fut obligée d’évacuer la Hollande et le Brabant français, Halgan se retira avec ses équipages à Anvers. Il contribua grandement à la résistance de cette ville et sut, par d’habiles mesures, préserver de l’incendie les vaisseaux que nous avions dans ce port. A son retour, il commanda le Superbe, et fut chargé d’une mission aux Antilles françaises. Il reçu en-suite le commandement de plusieurs divisions navales dans le Levant et les Antilles, et, en 1819, il fut élevé au grade de contre-amiral et chargé des fonctions de directeur du personnel au Ministère de la Marine. Vice-amiral en 1829, mis à la retraite en 1839, il est mort à Paris le 20 avril 1852. »

• Étienne TAILLEMITE : « Dictionnaire des marins français », éd. Tallandier, 2e éd., 2002, p. 235 et 236.

« HALGAN (Emmanuel) (1771~1852).

Né à Donges (Loire-Atlantique), le 31 décembre 1771, d’un père avocat au parlement de Bretagne. Il fit une première campagne comme volontaire sur la Dordogne en 1784 puis navigua au commerce. Enseigne en juin 1786 sur le négrier nantais Crillon, il fit quatre campagnes entre les côtes d’Afrique et les Antilles, la dernière comme lieutenant sur le Mars qui désarma à Cayenne en janvier 1893. Rallié modérément aux idées nouvelles, car il resta toujours un homme d’ordre, de sentiments profondément légitimistes, Halgan passa dans la marine de l’État comme enseigne sur le Curieux qui fut pris le 3 juin 1893 lors de son retour en France. Échangé en janvier 1894, il fut aussitôt arrêté puis libéré et passa à Brest où il embarqua sur le Terrible avec lequel il prit part au malheureux combat du 3 juin 1895 au large de Groix, où Villaret de Joyeuse perdit 4 vaisseaux. L’année suivante, il participa à l’expédition d’Irlande sur la Loire et sur le Trajan. Lieutenant de vaisseau en juin 1798, il passa sur la Fraternité avec laquelle Segond avait conçu le projet d’enlever le roi George III à Weymouth mais Bruix annula les ordres d’exécution. Commandant la corvette Aréthuse en 1799, il fut pris par un vaisseau anglais le 11 octobre mais rapidement libéré. Passé en 1801 sur la Clorinde, il prit part à l’expédition de Saint-Domingue et à l’attaque de Port-au-Prince, puis embarqua sur le Cisalpin où il se lia d’amitié avec Jérôme Bonaparte et commanda en 1802 l’Épervier aux Antilles. Commandant le Berceau en 1803, il fut envoyé dans l’océan Indien et rallia la division Linois avec laquelle il participa à la capture de plu-sieurs bâtiments ennemis mais aussi à la magnifique occasion manquée du convoi de Chine à Pulo-Aor, dans le détroit de Malacca. Capitaine de frégate en septembre 1903, il commanda en 1805 la Cybèle dans la division Lhermitte, patrouilla vers les Açores en faisant quelques prises et passa ensuite com-me second sur le Vétéran commandé par Jérôme Bonaparte dans l’escadre de Willaumez en cam-pagne dans l’Atlantique (Sainte-Hélène, Brésil, Antilles). Jérôme faussa compagnie à l’escadre, pris 9 navires ennemis vers les Açores et échappa miraculeusement à une force anglaise en se réfugiant dans la baie de Concarneau. Promu capitaine de vaisseau en septembre 1806, Halgan commanda la Topaze à Brest, puis l’Hortense en 1808 dans l’escadre d'Allemand à Rochefort et réussit à sauver son bâtiment lors de l’affaire des brûlots (avril 1809). Commandant le Foudroyant en 1812 à la station de l’Escaut, il seconda brillamment Missiessy puis commanda en 1813 la flottille de la Meuse avec laquelle il re-poussa les attaques anglaises et se distingua particulièrement en décembre à la défense d’Helvoet-Sluys et à celle d’Anvers. Il commanda ensuite le Superbe pour une campagne aux Antilles. Major pro-visoire à Lorient en septembre 1815, membre du jury qui condamna en 1817 le commandant de la Méduse, il reçut le commandement de la Cléopâtre et de la station du Levant où il assura des missions archéologiques et hydrographiques avant de passer à la station des Antilles et de Terre-Neuve. Contre-amiral en août 1819, élu la même année député du Morbihan, directeur du personnel au ministère de mars 1819 à mai 1821, il reçut en juin le commandement de l’escadre du Levant avec pavillon sur la Fleur-de-Lys. Il se distingua dans ces fonctions par son habileté diplomatique, son action humanitaire et ses sympathies pour le peuple grec. A nouveau directeur du personnel d’août 1824 à septembre 1829, il joua un rôle très important dans la reconstitution de la marine, s’attacha à la réintégration des meilleurs éléments de la Marine impériale, au développement des stations navales et des voyages scientifiques, au recrutement du personnel (ordonnance du 22 mai 1825), au rétablissement des pré-fectures maritimes (décembre 1826), à l’enseignement maritime, et s’intéressa aussi aux techniques nouvelles. Membre du Conseil d’amirauté et conseiller d’État en 1826, vice-amiral en septembre 1829, il ne se représenta pas aux élections de juin 1830. Membre du Conseil des travaux en mai 1832, Halgan fut nommé en janvier 1834 gouverneur de la Martinique. Il fit preuve dans ce poste de beaucoup de modération et de sang-froid, apaisa les conflits survenus avec le Conseil colonial à propos des finances de la colonie, de la question des affranchissements et se révéla résolument anti-esclavagiste. Rentré en France en mars 1836 sur l’Astrée, il fut nommé pair de France en octobre 1837 et intervint plu-sieurs fois en technicien sur les problèmes maritimes et coloniaux. Nommé en avril 1839 directeur du Dépôt des cartes et plans, il donna une impulsion nouvelle aux missions hydrographiques (Achèvement du Pilote français de Beautemps-Beaupré) et aux publications consécutives aux missions menées par Dupetit-Thouars, Dumont d’Urville, Vaillant, Fleuriot de Langle. Vice-président de la Société de géo-graphie en avril 1845, Halgan quitta le service actif en avril 1846 et mourut à Paris le 20 avril 1852. Esprit cultivé, très éprit de littérature, il noua de nombreuses relations avec le monde des lettres et du théâtre : Madame Récamier, Talma, Rachel, Châteaubriand, Benjamin Constant, Talleyrand, Alexandre de Humbolt, etc. »

Distinctions honorifiques

― Chevalier de la Légion d’honneur

(14 juin 1804).

― Officier de la Légion d’honneur

(25 juillet 1814).

― Commandeur de la Légion d’honneur

(17 août 1822).

― Grand officier de la Légion d’honneur

(22 avril 1834).

― Grand-croix de la Légion d’honneur

(Ord. royale 12 janvier 1845).

― Chevalier de l’Ordre de Saint-Louis

(18 août 1814).

― Commandeur de l’Ordre de Saint-Louis

(28 avril 1821).

_________________________________________________________________________________________

Le trois-mâts barque Amiral-Halgan fut lancé le 28 mai 1900 Chantenay-sur-Loire et baptisé le 17 juillet suivant.

Ce grand voilier eut pour :

— Parrain, René Léon JAMIN, né le 27 mars 1845 à Angers (Maine-et-Loire) et y décédé, 20 janvier 1920, ingénieur de l’École centrale des arts et manufactures, directeur de la Société des Chargeurs de l’Ouest, et administrateur de la Société anonyme des chantiers nantais de constructions maritimes ;

— Marraine, Mathilde Anne Marie HALGAN, née le 6 juin 1866 à Nantes, décédée le 24 juillet 1920 à Saint-Nazaire (Loire-Inférieure ― aujourd’hui Loire-Atlantique), fille d’Emmanuel Léonce HALGAN, avocat, sénateur de la Vendée (1885~1917), petite-fille de l’amiral HALGAN, et épouse d’Henri Adolphe François LECOUR-GRANDMAISON, président fondateur de la Société anonyme des chantiers nantais de constructions maritimes.

A la suite de l’absorption de la Société des voiliers nantais par la Société des Chargeurs de l’Ouest, la propriété du trois-mâts barque Amiral-Halgan fut transférée le 3 octobre 1913 à la société absorbante.

Ayant traversé la Grande guerre en échappant aux croiseurs et sous-marins allemands, il fut cédé en 1920 à la Société des voiliers français, établie au Havre, qui le vendit à la démolition en 1923 à une entreprise de Rotterdam (Pays-Bas).

• Caractéristiques.

— Longueur hors-tout ............................................... : 84,40 m.

— Largeur totale ..................................................... : 12, 26 m.

— Creux ................................................................ : 7,29 m.

— Surface des voiles ................................................. : 2.600 m².

— Port en lourd ....................................................... : 3.100 t.

— Jauge brute ........................................................ : 2.310,72 tx.

— Jauge nette ........................................................ : 1.745,94 tx.

— Capacité cubique ................................................. : 4.941 mᶟ.

— Surface du plus grand panneau ................................. : 6,10 x 4 m.

• Équipage.

Équipage normalement constitué de 24 hommes, soit : un capitaine ; un second-capitaine ; un lieute-nant ; un maître ; un cuisinier ; un charpentier ; un mécanicien ; 13 matelots ; trois novices ; un mous-se.

• Commandants successifs.

— Eugène Paul LEGOFF, né le 4 janvier 1855 à Saint-Enogat (Ille-et-Vilaine), capitaine au long-cours, inscrit au quartier de Saint-Malo, f° 226, n° 451.

— Joseph Adolphe HUET, né le 24 novembre 1875 à Saint-Suliac (Ille-et-Vilaine), capitaine au long-cours, inscrit au quartier de Saint-Malo, n° 632. Disparu le 4 novembre 1917 avec le cargo Longwy, de la Société des chargeurs de l’Ouest, torpillé le même jour dans le canal Saint-Georges (Écosse, Royaume-Uni) par le sous-marin allemand UC-75 (Oberleutnant zur See Johannes LOHS), par 55° 02’ 10’’ N. et 5° 10’ 45’’ W., alors qu’il allait de Bilbao (Espagne) à Glasgow (Écosse, Royaume-Uni) avec un chargement de minerai — Corps retrouvé sur des rochers le 6 novembre 1917, au lieu-dit Ardwell, pa-roisse de Girvan, comté d’Ayr (Écosse, Royaume-Uni).

— Eugène Marie ALLÉE, né le 5 mai 1877 à Saint-Briac (Ille-et-Vilaine), capitaine au long-cours, inscrit au quartier de Saint-Malo, f° 335, n° 667.

— Léon CLOÂTRE, né le 30 mars 1878 à Porspoder (Finistère), capitaine au long-cours, inscrit au quartier du Conquet, n° 138.

— Élie Jean BLIVET, né le 11 février 1882 à Brest (Finistère), capitaine au long-cours, inscrit au quartier de Saint-Brieuc, f° 69, n° 13.

— Auguste Victor DAVID, né le 6 décembre 1880 à Saint-Briac (Ille-et-Vilaine), capitaine au long-cours, inscrit au quartier de Saint-Malo, f° ..., n° 706.

— ... / ...

— Eugène Marie GORGUES, né le 9 mai 1881 à Plévenon (Côtes-du-Nord — aujourd’hui Côtes-d’Armor), capitaine au long-cours, inscrit au quartier de Saint-Brieuc, n° 142.

— ... / ...

• Voyages.

— 19 juillet 1900 ~ 7 avril 1901 : Nantes ~ Caleta-Buena (Iquique, Chili) ~ Saint-Nazaire ~ Hambourg.

— ... 1901 ~ ... 1902 : ... ~ Hambourg ~ Kone (Nouvelle-Calédonie) ~ Rotterdam.

— 8 mars 1902 ~ 19 mars 1903 : Rotterdam ~ Anvers ~ San-Francisco ~ Newcastle.

— … 1903 ~ … 1904 : … ~ Hull ~ Londres ~ Portland (Orégon) ~ Falmouth ~ Ipswich.

— 1er juin 1904 ~ … 1905 : Dunkerque ~ Thio ~ Glasgow

— ... 1906 ~ ... : Le Havre ~ Thio ~ ...

— ... ~ ... 1907 : ... ~ Glasgow ~ Queenstown (Australie) ~ Birkenhead ~Bristol.

— 8 juillet 1907 ~ 12 octobre 1908 : Liverpool ~ Port-Talbot ~ Iquique ~ Thio ~ Glasgow.

— ... ~ ... 1909 : ... ~ Anvers ~ Cherbourg ~ ...

— ... ~ ... 1911 : ... ~ Tocopilla (Chili) ~ Anvers ~ ...

— 8 août 1911 ~ 5 octobre 1912 : Anvers ~ Rio-de-Janeiro ~ Thio ~ Porchouaillou ~ Nouméa ~ Glasgow.

— ... / ...

— Octobre 1913 ~ ... : Greenock ~ Thio ~ ...

— ... 1914 ~ 24 juillet 1914 : ... ~ Thio ~ Glasgow.

— ... / ...

— 2 octobre 1916 ~ 17 décembre 1917 : Glasgow ~ Thio ~ Les Açores ~ Brest.

Venant de Thio, arrive le 5 septembre 1917 aux Açores, mais, par suite de la désorganisation du trafic maritime en raison de la guerre sous-marine, doit attendre un mois avant de recevoir l’autorisation de se diriger sur Brest.

— ... 1918 ~ 6 mars 1919 : Brest ~ Thio ~ Dakar ~ Le Havre.

— ... 1919 ~ 13 mars 1920 : ... ~ Thio ~ Le Havre.

— ... ~ 11 août 1921 : Bordeaux ~ Port-Adélaïde ~ Port-Victoria ~ Bordeaux.

— 29 mai 1922 : Arrive à Saint-Nazaire venant de Londres afin d’être désarmé dans le Canal de La Martinière.

• Principaux événements.

Le 2 mars 1912, l’Amiral-Halgan, alors commandé par le capitaine Léon Cloâtre, quitta Poro (Nou-velle-Calédonie) avec un chargement complet de minerai de nickel à destination de Glasgow, mais, le 20 mars, il fut assailli par une violente tempête et engagea. Ses avaries furent telles qu’il dut relâcher le 1er avril à Nouméa, où les réparations provisoires ― qui se montèrent à 20.000 fr. ― ne furent achevées que le 18 mai 1912. Le 20 mai, il fit enfin route pour sa destination finale qu’il atteignit le 5 octobre, après avoir doublé le cap Horn le 4 juillet.

_________________________________________________________________________________________

Sources

— Louis LACROIX : « Les derniers grands voiliers », éd. J. Peyronnet & Cie, Paris, 1937, p. 466 ― Spécialement p. 261 à 264.

— Henri PICARD : « La fin des cap-horniers. Les dernières aventures des long-courriers français. », éd. Édita, Lausanne, 1976 ― Spécialement p. 17.

— Henri RAYNARD, ancien directeur général de la Compagnie nantaise des Chargeurs de l’Ouest : « Historique des navires (à voile et à vapeur) ayant appartenu au groupe de la " Nantaise " ― Premier dossier : Société des voiliers nantais. », Monographie dactylographiée, 15 décembre 1975, 45 p.

— Yves ROCHECONGAR : « Capitaines d’industrie à Nantes au XIXe siècle », préface de Jean-Pierre Machelon, éd. MeMo, avec l’association E + PI, Mai 2003, 336 p. ― Spécialement p. 220 et 221 (René Léon JAMIN) ; p. 232 à 234 (Henri Adolphe François LECOUR-GRANDMAISON).

— L’Ouest-Éclair, éditions de Rennes et de Nantes.

— Base Léonore, Dossier LH/1259/29 : HALGAN Emmanuel.