Bonjour,

Oui bien sûr, quelle question !!! et je peux vous donner des photos d'enfants, de femmes, et d'institutrices... qui faisaient l'école dans le camp...

Mais cela a été ignoré...

J. Claude

les femmes pendant la Grande Guerre (+ accès au sommaire)

Re: les femmes pendant la Grande Guerre (en p 1: accès au sommaire)

la vérité appartient à ceux qui la recherchent et non à ceux qui croient la détenir.

Re: les femmes pendant la Grande Guerre (en p 1: accès au sommaire)

Voici par exemple celle-ci:

Groupe de femmes devant leur baraque. On peut remarquer que celle du haut (chapeau) porte autour du cou la plaque réglementaire avec son numéro de prisonnière. Les dames (comme il est dit dans tous les témoignages ou rapports de l'époque) ne portaient pas le brassard de prisonnier mais une plaque .img]mesimages/782/femmes.jpg[/img]

Cordialement.

J. Claude

Groupe de femmes devant leur baraque. On peut remarquer que celle du haut (chapeau) porte autour du cou la plaque réglementaire avec son numéro de prisonnière. Les dames (comme il est dit dans tous les témoignages ou rapports de l'époque) ne portaient pas le brassard de prisonnier mais une plaque .img]mesimages/782/femmes.jpg[/img]

Cordialement.

J. Claude

la vérité appartient à ceux qui la recherchent et non à ceux qui croient la détenir.

Re: les femmes pendant la Grande Guerre (en p 1: accès au sommaire)

Voici par exemple celle-ci:

Groupe de femmes devant leur baraque. On peut remarquer que celle du haut (chapeau) porte autour du cou la plaque réglementaire avec son numéro de prisonnière. Les dames (comme il est dit dans tous les témoignages ou rapports de l'époque) ne portaient pas le brassard de prisonnier mais une plaque .img]mesimages/782/femmes.jpg[/img]

Cordialement.

J. Claude

Groupe de femmes devant leur baraque. On peut remarquer que celle du haut (chapeau) porte autour du cou la plaque réglementaire avec son numéro de prisonnière. Les dames (comme il est dit dans tous les témoignages ou rapports de l'époque) ne portaient pas le brassard de prisonnier mais une plaque .img]mesimages/782/femmes.jpg[/img]

Cordialement.

J. Claude

la vérité appartient à ceux qui la recherchent et non à ceux qui croient la détenir.

- Skellbraz .

- Messages : 2872

- Inscription : mer. sept. 17, 2014 2:00 am

- Localisation : grenoble

Re: les femmes pendant la Grande Guerre (en p 1: accès au sommaire)

re- J.ClaudeOui bien sûr, quelle question !!!

La question avait été posée, tout simplement parce que, hormis votre témoignage dont je vous remercie, aucune autre source /référence (à part un N°14) n'apparaît sur votre premier post. Si vous pouviez, par exemple, scanner les références de la carte-photo, son verso... ce serait un plus. Avec mes remerciements anticipés.

Bien à vous

Brigitte

PS : merci pour la 2ème photo (oups le lien est inactif)

Pour accéder directement au sommaire "les femmes pendant la GG", cliquer sur : accès direct

Re: les femmes pendant la Grande Guerre (en p 1: accès au sommaire)

Bonjour,

Jean-Claude rappelle à juste titre combien les femmes ont été victimes, bien oubliées, de la guerre.

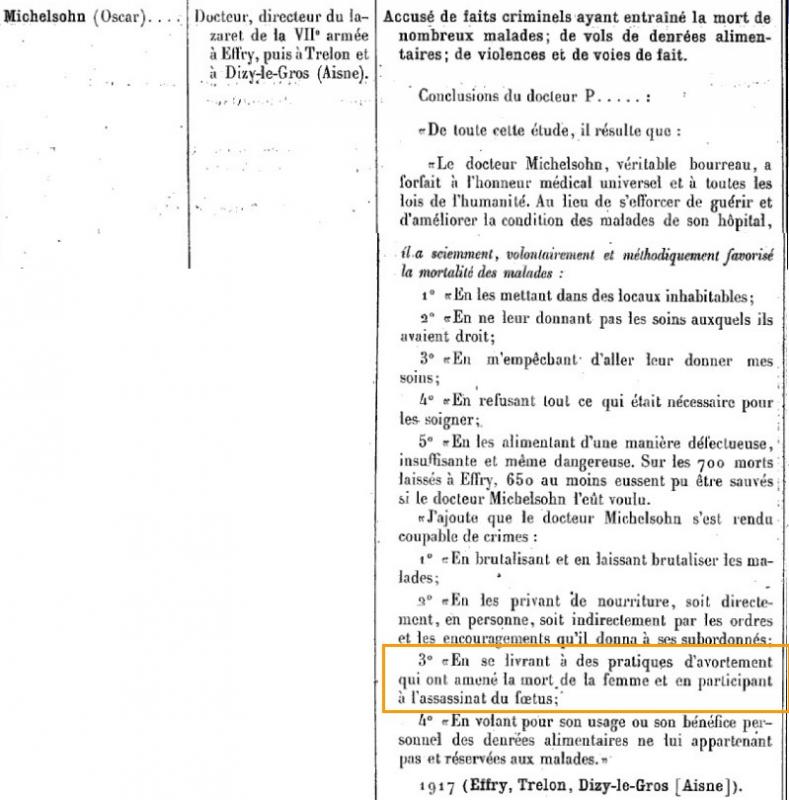

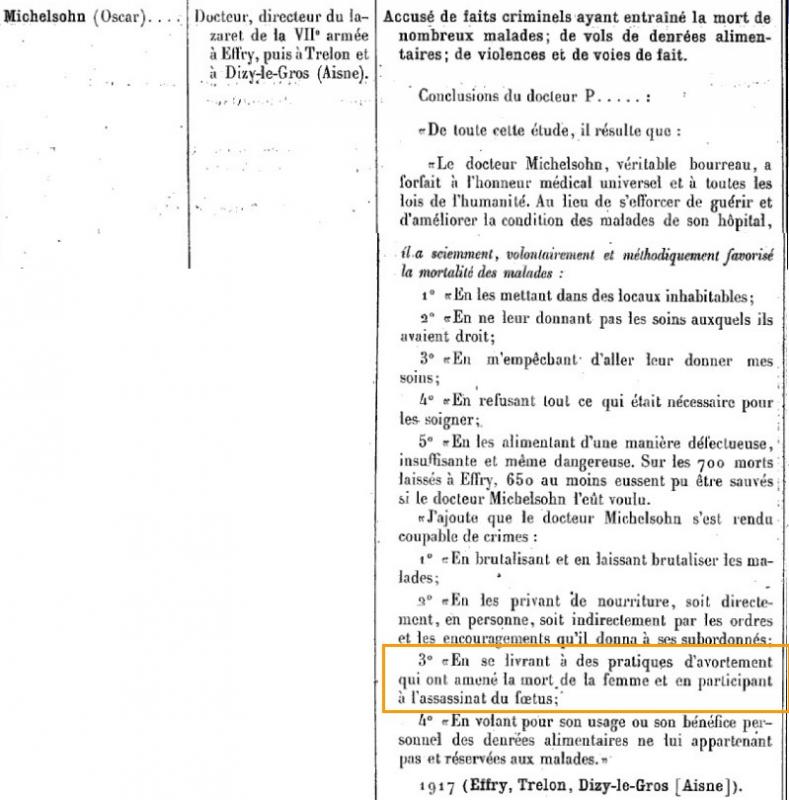

Gilles/Pouldhu avait aussi rappelé pages1418/forum-pages-histoire/PRISONNI ... 1811_1.htm les atrocités commises dans le camp d'Effry par le "docteur" Oscar Michelsohn, il est utile de rappeler ce qui lui est reproché :

"Liste des personnes désignées par les Puissances alliées pour livrées la l'Allemagne en exécution des articles 228 à 230 du traité de Versailles" http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5 ... rk=21459;2

Le procès à Leipzig par un tribunal local de ce criminel de guerre révèle des détails encore plus sordides. Il sera acquitté.

Cordialement,

Régis

Jean-Claude rappelle à juste titre combien les femmes ont été victimes, bien oubliées, de la guerre.

Gilles/Pouldhu avait aussi rappelé pages1418/forum-pages-histoire/PRISONNI ... 1811_1.htm les atrocités commises dans le camp d'Effry par le "docteur" Oscar Michelsohn, il est utile de rappeler ce qui lui est reproché :

"Liste des personnes désignées par les Puissances alliées pour livrées la l'Allemagne en exécution des articles 228 à 230 du traité de Versailles" http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5 ... rk=21459;2

Le procès à Leipzig par un tribunal local de ce criminel de guerre révèle des détails encore plus sordides. Il sera acquitté.

Cordialement,

Régis

- Skellbraz .

- Messages : 2872

- Inscription : mer. sept. 17, 2014 2:00 am

- Localisation : grenoble

Re: les femmes pendant la Grande Guerre (en p 1: accès au sommaire)

Bonsoir à toutes et tous,

merci Régis pour cette nouvelle intervention et pour le lien qui permet de consulter le site gallica. La liste proposée est longue, il y en a eu des exactions !

Petit retour sur le musée Lucien Roy que Zabmarcus/ Marc a récemment visité

Lucien Roy, oncle du créateur de ce musée, était un poilu de la Grande Guerre, blessé, fait prisonnier, il meurt en 1915. Son neveu, Jean Cretin, ancien résistant et militaire a commencé à rassembler des "souvenirs" personnels, puis a recueilli des dons de ses collègues, de ses amis, de relations...le tout prenant une importance qu'il n'avait pas imaginée au début. Il en a fait un musée auquel il a donné le nom de son oncle pour perpétuer le nom de la famille qui disparaissait.

La page « les femmes et la Grande Guerre » est accessible ici : http://museelucienroy.e-monsite.com/pag ... la-guerre/

cordialement

Brigitte

merci Régis pour cette nouvelle intervention et pour le lien qui permet de consulter le site gallica. La liste proposée est longue, il y en a eu des exactions !

Petit retour sur le musée Lucien Roy que Zabmarcus/ Marc a récemment visité

Lucien Roy, oncle du créateur de ce musée, était un poilu de la Grande Guerre, blessé, fait prisonnier, il meurt en 1915. Son neveu, Jean Cretin, ancien résistant et militaire a commencé à rassembler des "souvenirs" personnels, puis a recueilli des dons de ses collègues, de ses amis, de relations...le tout prenant une importance qu'il n'avait pas imaginée au début. Il en a fait un musée auquel il a donné le nom de son oncle pour perpétuer le nom de la famille qui disparaissait.

La page « les femmes et la Grande Guerre » est accessible ici : http://museelucienroy.e-monsite.com/pag ... la-guerre/

cordialement

Brigitte

Pour accéder directement au sommaire "les femmes pendant la GG", cliquer sur : accès direct

- Skellbraz .

- Messages : 2872

- Inscription : mer. sept. 17, 2014 2:00 am

- Localisation : grenoble

Re: les femmes pendant la Grande Guerre (en p 1: accès au sommaire)

Bonsoir à toutes et tous,

Les femmes et la cantine

Un article d’Anna Safrona vaut le détour, il est titré « Les cantines et les femmes : un espoir d’émancipation ? France et URSS dans l’entre-deux guerres » dans « Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin –n° 45–Printemps 2017 »

Je ne fais pas ici une synthèse de l’article dans son ensemble mais seulement de la situation en France avant et pendant la Grande Guerre. Pour lire la totalité de l’article: https://www.univ-paris1.fr/fileadmin/IP ... ronova.pdf

L'article apporte une vision des choses à partir d’un fait qui, pour nous, est devenu plutôt ordinaire : le repas de midi quand on n’a pas le temps de rentrer chez soi.

Si nous nous référons aux difficultés que nous rencontrons lorsque le personnel de nos cantines se met en grève, nous pouvons mieux comprendre la situation quotidienne des ouvrières / mères de famille dont les époux étaient au front.

Certes les françaises ont travaillé comme ouvrières avant 1914 mais c’est pendant la Grande Guerre que les cantines sont apparues massivement en France, en particulier dans les usines d’armement.

Dans la mentalité de l’époque, la place de la femme est au foyer, tout travail extérieur rémunéré est marginal. La femme mariée reste à la maison où elle prépare, pour toute la famille, des repas destinés à être consommés au foyer. Pour les patrons, l’ouvrier qui mange en famille est protégé de l’influence néfaste du socialisme.

La cantine, lieu de repas réguliers pris en collectivité, était une pratique peu répandue. Avant la guerre, elle concernait les ouvriers éloignés de leurs familles et quelques ouvrières célibataires de condition sociale trop modeste pour vivre sans travailler à l’extérieur. Si certains hommes pouvaient se restaurer dans des petits bistrots de proximité, les salaires concédés aux ouvrières ne le permettaient pas. D’ailleurs, souvent les hommes mangeaient à l’atelier malgré les interdits, au risque d’être contrôlés par des inspecteurs peu nombreux, peu efficaces, d’autant que certains industriels ne se sont pas pressés pour investir dans l’aménagement d’un réfectoire. Quoiqu’il en soit, même si un « espace de restauration » était accordé aux ouvriers, l’équipement et le combustible n’étaient pas fournis. Il convient de garder à l’esprit cette réalité : ce qui est difficile à réaliser pour les hommes, s’avère quasi impossible pour les femmes.

Déjà employées dans les secteurs industriels les moins valorisés, avec la guerre, les femmes seront plus nombreuses à occuper des postes qui étaient auparavant réservés aux hommes (les «munitionnettes»). Les mauvaises conditions de leur travail deviennent plus visibles car il y a, de surcroît, cohabitation avec le travail des hommes dans les mêmes secteurs.

1] Sans formation, les ouvrières occupent une position subalterne dans la production industrielle, par conséquent elles ont un salaire inférieur à celui des hommes ce qui a évidemment un impact sur les frais occasionnés pour leurs repas de midi.

2] Tant à la maison que sur leur lieu de travail, la vie des femmes est décidée par un système patriarcal puissant.

La répartition sexuée du travail et de l’espace- cantine

- La distinction sexuée des lieux de prise de repas est économique: une femme se restaure à moindre coût à cause d’un salaire inférieur. En 1916, à Boulogne, pour un repas à la cantine patronale, un homme paie en moyenne 2,50 francs, une femme ne dépense que 1,40 franc.

Chez un restaurateur, un repas coûte 3 francs minimum ( référence : AN, F/22/536, Rapport sur l’alimentation à Boulogne-Billancourt, le 18 février 1918 pour le dossier sur le logement des ouvriers). Les femmes ne sont pas des clientes intéressantes, elles sont moins bien accueillies par les restaurateurs qui ne les laissent pas toujours consommer sur place, ce qui les oblige à manger « dans la rue, assises sur le bord du trottoir».

- On observe également une ségrégation fondée sur le modus vivendi de la société. Les ouvrières françaises sont rarement admises à manger avec les hommes. Il n’est pas question d’oublier que leur rôle essentiel est celui de « domestique familiale ».

La cantine se situe de manière significative à l’intersection de la sphère du travail et de la vie domestique. Celle de la Compagnie des Chemins de Fer Paris-Lyon-Méditerranée est un exemple : les femmes qui y sont salariées sont autorisées à se nourrir uniquement de « plats à emporter » afin de conserver la pratique d’une "consommation alimentaire familiale". En contrepoint, nous comprenons que la mère de famille, après ses 10h de travail d’usine, ne lira pas le journal en fumant sa pipe, elle assurera la préparation de repas chauds qui garantissent une bonne santé. Le médecin Caubet, dans un rapport adressé au ministère de la Santé et de l’Hygiène, estime que sans ce dispositif, « au bout de quelques jours, la femme renoncerait probablement à fournir aux siens un véritable repas et les nourrirait le plus souvent de charcuterie et de crudités».

Ce qui s'est passé pendant cette guerre fut, pour la condition des femmes, une simple parenthèse. Quand la guerre a été déclarée "l'effort de guerre" fut demandé aux françaises, de toutes façons, les plus modestes n'avaient pas d'autre choix que de trouver un travail pour vivre et nourrir les enfants.

La paix revenue, elles devront faire un nouvel effort : accepter le retour à une situation infantilisante. A l'issue de la 1ère guerre mondiale, les anglaises, les allemandes ont obtenu le droit de vote, les françaises devront attendre la fin d'une autre guerre.

cordialement

Brigitte

Les femmes et la cantine

Un article d’Anna Safrona vaut le détour, il est titré « Les cantines et les femmes : un espoir d’émancipation ? France et URSS dans l’entre-deux guerres » dans « Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin –n° 45–Printemps 2017 »

Je ne fais pas ici une synthèse de l’article dans son ensemble mais seulement de la situation en France avant et pendant la Grande Guerre. Pour lire la totalité de l’article: https://www.univ-paris1.fr/fileadmin/IP ... ronova.pdf

L'article apporte une vision des choses à partir d’un fait qui, pour nous, est devenu plutôt ordinaire : le repas de midi quand on n’a pas le temps de rentrer chez soi.

Si nous nous référons aux difficultés que nous rencontrons lorsque le personnel de nos cantines se met en grève, nous pouvons mieux comprendre la situation quotidienne des ouvrières / mères de famille dont les époux étaient au front.

Certes les françaises ont travaillé comme ouvrières avant 1914 mais c’est pendant la Grande Guerre que les cantines sont apparues massivement en France, en particulier dans les usines d’armement.

Dans la mentalité de l’époque, la place de la femme est au foyer, tout travail extérieur rémunéré est marginal. La femme mariée reste à la maison où elle prépare, pour toute la famille, des repas destinés à être consommés au foyer. Pour les patrons, l’ouvrier qui mange en famille est protégé de l’influence néfaste du socialisme.

La cantine, lieu de repas réguliers pris en collectivité, était une pratique peu répandue. Avant la guerre, elle concernait les ouvriers éloignés de leurs familles et quelques ouvrières célibataires de condition sociale trop modeste pour vivre sans travailler à l’extérieur. Si certains hommes pouvaient se restaurer dans des petits bistrots de proximité, les salaires concédés aux ouvrières ne le permettaient pas. D’ailleurs, souvent les hommes mangeaient à l’atelier malgré les interdits, au risque d’être contrôlés par des inspecteurs peu nombreux, peu efficaces, d’autant que certains industriels ne se sont pas pressés pour investir dans l’aménagement d’un réfectoire. Quoiqu’il en soit, même si un « espace de restauration » était accordé aux ouvriers, l’équipement et le combustible n’étaient pas fournis. Il convient de garder à l’esprit cette réalité : ce qui est difficile à réaliser pour les hommes, s’avère quasi impossible pour les femmes.

Déjà employées dans les secteurs industriels les moins valorisés, avec la guerre, les femmes seront plus nombreuses à occuper des postes qui étaient auparavant réservés aux hommes (les «munitionnettes»). Les mauvaises conditions de leur travail deviennent plus visibles car il y a, de surcroît, cohabitation avec le travail des hommes dans les mêmes secteurs.

1] Sans formation, les ouvrières occupent une position subalterne dans la production industrielle, par conséquent elles ont un salaire inférieur à celui des hommes ce qui a évidemment un impact sur les frais occasionnés pour leurs repas de midi.

2] Tant à la maison que sur leur lieu de travail, la vie des femmes est décidée par un système patriarcal puissant.

La répartition sexuée du travail et de l’espace- cantine

- La distinction sexuée des lieux de prise de repas est économique: une femme se restaure à moindre coût à cause d’un salaire inférieur. En 1916, à Boulogne, pour un repas à la cantine patronale, un homme paie en moyenne 2,50 francs, une femme ne dépense que 1,40 franc.

Chez un restaurateur, un repas coûte 3 francs minimum ( référence : AN, F/22/536, Rapport sur l’alimentation à Boulogne-Billancourt, le 18 février 1918 pour le dossier sur le logement des ouvriers). Les femmes ne sont pas des clientes intéressantes, elles sont moins bien accueillies par les restaurateurs qui ne les laissent pas toujours consommer sur place, ce qui les oblige à manger « dans la rue, assises sur le bord du trottoir».

- On observe également une ségrégation fondée sur le modus vivendi de la société. Les ouvrières françaises sont rarement admises à manger avec les hommes. Il n’est pas question d’oublier que leur rôle essentiel est celui de « domestique familiale ».

La cantine se situe de manière significative à l’intersection de la sphère du travail et de la vie domestique. Celle de la Compagnie des Chemins de Fer Paris-Lyon-Méditerranée est un exemple : les femmes qui y sont salariées sont autorisées à se nourrir uniquement de « plats à emporter » afin de conserver la pratique d’une "consommation alimentaire familiale". En contrepoint, nous comprenons que la mère de famille, après ses 10h de travail d’usine, ne lira pas le journal en fumant sa pipe, elle assurera la préparation de repas chauds qui garantissent une bonne santé. Le médecin Caubet, dans un rapport adressé au ministère de la Santé et de l’Hygiène, estime que sans ce dispositif, « au bout de quelques jours, la femme renoncerait probablement à fournir aux siens un véritable repas et les nourrirait le plus souvent de charcuterie et de crudités».

Ce qui s'est passé pendant cette guerre fut, pour la condition des femmes, une simple parenthèse. Quand la guerre a été déclarée "l'effort de guerre" fut demandé aux françaises, de toutes façons, les plus modestes n'avaient pas d'autre choix que de trouver un travail pour vivre et nourrir les enfants.

La paix revenue, elles devront faire un nouvel effort : accepter le retour à une situation infantilisante. A l'issue de la 1ère guerre mondiale, les anglaises, les allemandes ont obtenu le droit de vote, les françaises devront attendre la fin d'une autre guerre.

cordialement

Brigitte

Pour accéder directement au sommaire "les femmes pendant la GG", cliquer sur : accès direct

Re: les femmes pendant la Grande Guerre (en p 1: accès au sommaire)

Bonjour,

Voici un reportage "Une vie de femme pendant la grande guerre"

http://www.dailymotion.com/video/x5q07r6

Bon visionnage.

François

Voici un reportage "Une vie de femme pendant la grande guerre"

http://www.dailymotion.com/video/x5q07r6

Bon visionnage.

François

Re: les femmes pendant la Grande Guerre (en p 1: accès au sommaire)

Évelyne Morin-Rotureau : «Pendant la guerre, les femmes ont appris à se prendre en main» (le Figaro)

L'historienne nous expose en quoi la guerre a favorisé l'évolution de la condition féminine.

http://www.lefigaro.fr/histoire/centena ... n-main.php

Bonne lecture

François

L'historienne nous expose en quoi la guerre a favorisé l'évolution de la condition féminine.

http://www.lefigaro.fr/histoire/centena ... n-main.php

Bonne lecture

François

Re: les femmes pendant la Grande Guerre (en p 1: accès au sommaire)

Bonsoir,

Je vais vous donner un exemple – l’exode de 1915 – en polonais bieżeństwo et en russe Беженствo (on prononce biezhenstvo).

En été 1915 les autorités tsaristes ont déclenché une vaste campagne de propagande appelant la population civile à s’évacuer immédiatement en Russie. Entre deux et trois millions de personnes - en majorité femmes et enfants – ont quité leurs maisons. L'évasion chaotique dans la chaleur, sans nourriture et même de l'eau, a duré plusieurs mois. Les conditions de cette évasion ont conduit à des décès massifs d'enfants. Les enfants représentaient plus de 40% de tous les réfugiés. Selon les estimations, environ un tiers des refugiés n'a pas survécu à l'évasion. La majorité des ces centaines de milliers de victimes a trouvé la mort pendant le voyage vers la Russie et pendant le retour.

Tel était le prix payé par les femmes biélorusses, ukrainiennes, polonaises et juives - et leurs enfants - pour les ordres irresponsables des généraux russes.

Mais qui se souvient de cela, surtout en Europe occidentale?

Cordialement

Krzysztof

Les historiens ne s'intéressent pas beaucoup à la souffrance des civils ...Jean-Claude rappelle à juste titre combien les femmes ont été victimes, bien oubliées, de la guerre.

Je vais vous donner un exemple – l’exode de 1915 – en polonais bieżeństwo et en russe Беженствo (on prononce biezhenstvo).

En été 1915 les autorités tsaristes ont déclenché une vaste campagne de propagande appelant la population civile à s’évacuer immédiatement en Russie. Entre deux et trois millions de personnes - en majorité femmes et enfants – ont quité leurs maisons. L'évasion chaotique dans la chaleur, sans nourriture et même de l'eau, a duré plusieurs mois. Les conditions de cette évasion ont conduit à des décès massifs d'enfants. Les enfants représentaient plus de 40% de tous les réfugiés. Selon les estimations, environ un tiers des refugiés n'a pas survécu à l'évasion. La majorité des ces centaines de milliers de victimes a trouvé la mort pendant le voyage vers la Russie et pendant le retour.

Tel était le prix payé par les femmes biélorusses, ukrainiennes, polonaises et juives - et leurs enfants - pour les ordres irresponsables des généraux russes.

Mais qui se souvient de cela, surtout en Europe occidentale?

Cordialement

Krzysztof

site: http://www.1914.pl