La livraison de la flotte de commerce allemande aux Nations alliées

• Convention additionnelle concernant la prolongation de l'armistice,

signée à Trèves, le 16 janvier 1919, dans le wagon-salon du maréchal Foch.

signée à Trèves, le 16 janvier 1919, dans le wagon-salon du maréchal Foch.

« VIII. — Pour assurer le ravitaillement en vivres de l'Allemagne et du reste de l'Europe, le gouver-nement allemand prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre pendant la durée de l'armistice toute la flotte de commerce allemande sous le contrôle et sous le pavillon des puissances alliées et des États-Unis assistées d'un délégué allemand.

Cet accord ne préjuge en rien de la disposition finale de ces navires. Les Alliés et les États-Unis pourront effectuer, s'ils le jugent nécessaire le remplacement partiel ou total des équipages. Les offi-ciers et équipages qui seront ainsi renvoyés seront rapatriés en Allemagne.

Pour l'utilisation de ces navires, il sera attribué une rémunération appropriée qui sera fixée par les gouvernements alliés. »

Nota. : L’utilisation de tous ces navires demeurait déterminée par le Comité interallié des transports maritimes. Son pavillon — le « pavillon interallié » — était constitué de trois bandes horizontales d’é-gale dimension — une bande bleue entre deux bandes blanches, soit l’inverse des couleurs du pavillon J. du Code international des signaux maritimes — ; il était porté à la poupe, le pavillon de l’État pour le compte duquel était assurée l’exploitation du bâtiment étant néanmoins hissé en tête de mât.

Cet accord ne préjuge en rien de la disposition finale de ces navires. Les Alliés et les États-Unis pourront effectuer, s'ils le jugent nécessaire le remplacement partiel ou total des équipages. Les offi-ciers et équipages qui seront ainsi renvoyés seront rapatriés en Allemagne.

Pour l'utilisation de ces navires, il sera attribué une rémunération appropriée qui sera fixée par les gouvernements alliés. »

Nota. : L’utilisation de tous ces navires demeurait déterminée par le Comité interallié des transports maritimes. Son pavillon — le « pavillon interallié » — était constitué de trois bandes horizontales d’é-gale dimension — une bande bleue entre deux bandes blanches, soit l’inverse des couleurs du pavillon J. du Code international des signaux maritimes — ; il était porté à la poupe, le pavillon de l’État pour le compte duquel était assurée l’exploitation du bâtiment étant néanmoins hissé en tête de mât.

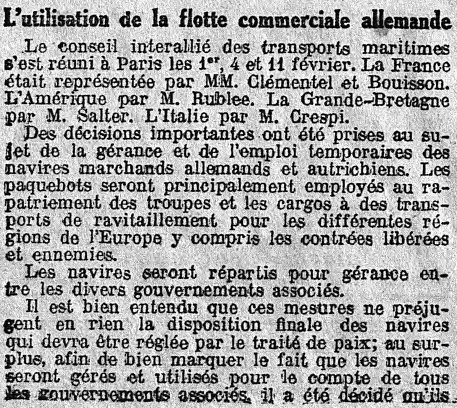

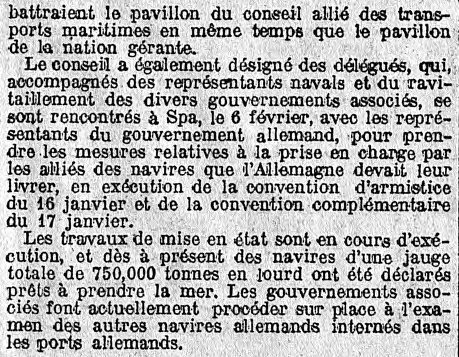

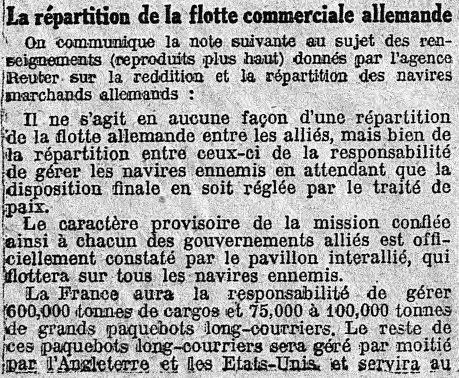

• Le Temps, n° 21.041, Vendredi 14 février 1919, p. 4,

sous le titre « La Conférence de la paix ».

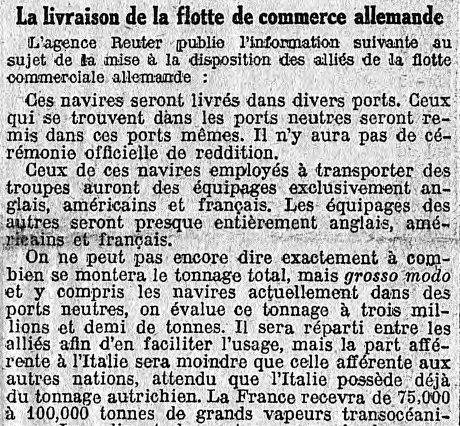

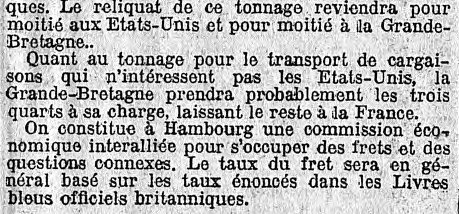

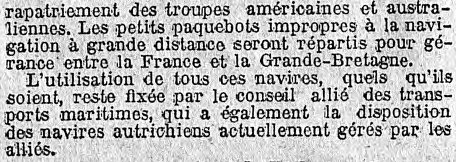

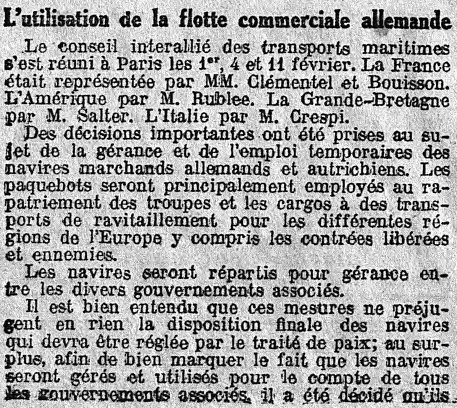

» Le Temps, n° 21.073, Mardi 18 mars 1919,

p. 1, sous le titre « La Conférence de la paix ».

sous le titre « La Conférence de la paix ».

» Le Temps, n° 21.073, Mardi 18 mars 1919,

p. 1, sous le titre « La Conférence de la paix ».

• Georges RIPERT : « L’Allemagne sans marine »,

La Paix des peuples, n° 3, 25 mars 1919, p. 414 à 429.

La Paix des peuples, n° 3, 25 mars 1919, p. 414 à 429.

« [...] III. — La convention d’armistice conclue entre l’Allemagne et les Puissances Alliées ne lève pas le blocus qui pèse sur l’Allemagne et n’autorise pas les navires allemands à prendre la mer. Récemment le torpilleur Oriflamme amenait à Brest deux vapeurs allemands qu’il avait capturés parce qu’ils avaient, trop hardiment, tenté de reprendre sous leurs couleurs la navigation maritime.

L’article 8 de la convention additionnelle, signée à Trèves le 16 janvier, est ainsi conçu : " Pour assurer le ravitaillement en vivres de l’Allemagne et du reste de l’Empire, le Gouvernement allemand prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre, pendant la durée de l’armistice, toute la flotte de com-merce allemande sous le contrôle et sous le pavillon des Puissances Alliées et des Etats-Unis, assistées d’un délégué allemand. Cet accord ne préjuge en rien la disposition finale de ces navires. "

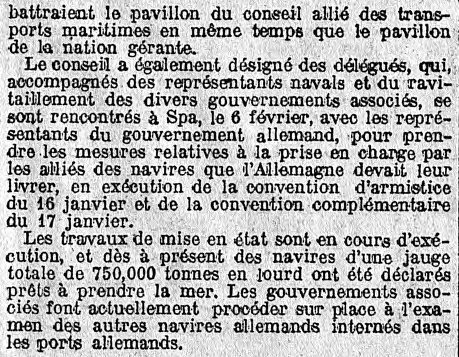

Le Conseil interallié des transports maritimes a arrêté les conditions dans lesquelles les navires alle-mands seront appelés à naviguer. Ils seront remis en gérance aux différents États alliés. Ils porte-ront le pavillon de cet État et arboreront en outre le pavillon interallié qui attestera leur origine et leur mode d’exploitation. Le Comité central des Armateurs de France a déclaré au Ministère du Commerce que ses adhérents étaient prêts à gérer les navires allemands, suivant le programme d'exploi-tation qui serait adopté.

La question de l’utilisation des navires allemands a été reprise lors du renouvellement de la convention d’armistice. La délégation de Spa a étudié la situation des paquebots et des cargos mixtes prêts à pren-dre la mer immédiatement, et elle a inventorié une flotte représentant au total 750.000 tonnes de portée en lourd.

Le 8 mars, les délégués allemands mis en demeure de livrer les navires de commerce choisis ont dé-claré que cette livraison devrait avoir pour contrepartie l’engagement de l’Entente de transporter deux millions et demi de tonnes de vivres pour ravitailler l’Allemagne. En présence de cette exigence les pourpar-lers ont été rompus. Le Conseil des Dix a décidé qu’on s’en tiendrait à la lettre aux clauses de l’armistice, et qu'aucun engagement ne pouvait être pris pour le transport d’un tonnage déterminé.

Cet incident de Spa ne saurait changer les résolutions arrêtées par les Alliés : il faudra bien que les Allemands rendent leur flotte à discrétion (1) ; mais comme cet incident diplomatique marque bien la douleur qu’éprouvent les Allemands à livrer leur flotte, ils ont déclaré qu’ils ne pouvaient remettre ce gage précieux sans recevoir en échange une promesse des Alliés ; ils ont attesté que l’Allemagne ne pouvait se passer de certaines importations ; ils ont gémi sur la triste situation qui sera faite aux marins débarqués. On sent combien le sacrifice demandé est pénible à conclure. L’Allemagne a livré sa flotte de guerre sans éprouver aucun sursaut d’amour-propre national. Mais avec la flotte de com-merce, ce n’est pas seulement l’honneur qui s’en va, c’est la richesse, l’avenir économique de l’Em-pire. Ils essaient de la retenir à tout prix.

Cette flotte de commerce, il nous la faut immédiatement. Les Alliés vont avoir des armées à rapatrier ; ils ont besoin d’un tonnage important. Mais, parmi les Alliés, la France, plus que toute autre nation, a le droit de voir rajeunir et compléter sa flotte diminuée.

Cette cession provisoire deviendra, à la conclusion de la paix, une cession définitive. L’attribution de la flotte allemande aux Alliés sera simplement la réparation du préjudice qui leur a été causé. L’Alle-magne a employé des procédés de guerre contraires aux traités internationaux, aux usages maritimes, aux principes du droit des gens universellement reconnus. Ces procédés criminels engagent sa respon-sabilité, en admettant même que cette guerre injustement déclarée ne soit pas par elle-même une cause de responsabilité pour l'État qui l’a déclarée.

Pendant la guerre, 12.500.000 tonneaux environ ont été détruits, soit environ huit millions pour la Grande-Bretagne, deux millions et demi pour les Alliés, deux millions pour les neutres. Au jour de la signature de l’armistice, la perte de la France était évaluée à 940.000 tonnes. Elle a été quelque peu aggravée depuis par des pertes causées par des mines sous-marines. La France a donc perdu presque la moitié de sa flotte de commerce. Étant donné qu’elle n’a pu réparer ses unités fatiguées par une rotation intensive, qu’elle n’a pour ainsi dire fait aucune construction neuve, elle sort terriblement affaiblie par la perte subie (1 bis).

Bien que le contraire ait été parfois soutenu dans la presse étrangère (2), les pertes de la France sont comparativement les plus lourdes. Et elles sont surtout les plus lourdes, si on considère que la France n’a rien pu construire par suite de la mobilisation de la main-d’œuvre disponible et de l’affectation des chantiers aux constructions de guerre (3). Dans ces conditions, la justice exige une réparation pri-vilégiée à notre profit. C’est le sens de l’adresse que la Ligue Navale Française remettait le 8 janvier 1919 au Président Wilson.

Aucune réparation effective ne peut nous être accordée que par la cession de navires allemands. Une indemnité pécuniaire ne nous servirait de rien, car nos chantiers nationaux, même revenus à leur acti-vité normale, ne pourront jamais construire la flotte qui nous est indispensable et nous ne trouverions pas à l’étranger des acquisitions suffisantes étant donné surtout que tous les États ont pris des me-sures législatives pour empêcher la dénationalisation de leurs navires.

L’Allemagne est malheureusement, au point de vue maritime, dans la situation d’un débiteur insol-vable. Raflerait-on tous les bâtiments disponibles, qu’on serait encore loin de compte. A cet insolvable n’offrons pas de concordat. L’Allemagne a détruit, qu’elle reconstruise. Elle a des chantiers puissants et bien outil-lés, de la main-d’œuvre disponible. Au travail pour les Alliés.

La supériorité de la construction navale allemande par rapport à la nôtre était devenue écrasante. Voici, en milliers de tonnes, le tableau de comparaison :

L’article 8 de la convention additionnelle, signée à Trèves le 16 janvier, est ainsi conçu : " Pour assurer le ravitaillement en vivres de l’Allemagne et du reste de l’Empire, le Gouvernement allemand prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre, pendant la durée de l’armistice, toute la flotte de com-merce allemande sous le contrôle et sous le pavillon des Puissances Alliées et des Etats-Unis, assistées d’un délégué allemand. Cet accord ne préjuge en rien la disposition finale de ces navires. "

Le Conseil interallié des transports maritimes a arrêté les conditions dans lesquelles les navires alle-mands seront appelés à naviguer. Ils seront remis en gérance aux différents États alliés. Ils porte-ront le pavillon de cet État et arboreront en outre le pavillon interallié qui attestera leur origine et leur mode d’exploitation. Le Comité central des Armateurs de France a déclaré au Ministère du Commerce que ses adhérents étaient prêts à gérer les navires allemands, suivant le programme d'exploi-tation qui serait adopté.

La question de l’utilisation des navires allemands a été reprise lors du renouvellement de la convention d’armistice. La délégation de Spa a étudié la situation des paquebots et des cargos mixtes prêts à pren-dre la mer immédiatement, et elle a inventorié une flotte représentant au total 750.000 tonnes de portée en lourd.

Le 8 mars, les délégués allemands mis en demeure de livrer les navires de commerce choisis ont dé-claré que cette livraison devrait avoir pour contrepartie l’engagement de l’Entente de transporter deux millions et demi de tonnes de vivres pour ravitailler l’Allemagne. En présence de cette exigence les pourpar-lers ont été rompus. Le Conseil des Dix a décidé qu’on s’en tiendrait à la lettre aux clauses de l’armistice, et qu'aucun engagement ne pouvait être pris pour le transport d’un tonnage déterminé.

Cet incident de Spa ne saurait changer les résolutions arrêtées par les Alliés : il faudra bien que les Allemands rendent leur flotte à discrétion (1) ; mais comme cet incident diplomatique marque bien la douleur qu’éprouvent les Allemands à livrer leur flotte, ils ont déclaré qu’ils ne pouvaient remettre ce gage précieux sans recevoir en échange une promesse des Alliés ; ils ont attesté que l’Allemagne ne pouvait se passer de certaines importations ; ils ont gémi sur la triste situation qui sera faite aux marins débarqués. On sent combien le sacrifice demandé est pénible à conclure. L’Allemagne a livré sa flotte de guerre sans éprouver aucun sursaut d’amour-propre national. Mais avec la flotte de com-merce, ce n’est pas seulement l’honneur qui s’en va, c’est la richesse, l’avenir économique de l’Em-pire. Ils essaient de la retenir à tout prix.

Cette flotte de commerce, il nous la faut immédiatement. Les Alliés vont avoir des armées à rapatrier ; ils ont besoin d’un tonnage important. Mais, parmi les Alliés, la France, plus que toute autre nation, a le droit de voir rajeunir et compléter sa flotte diminuée.

Cette cession provisoire deviendra, à la conclusion de la paix, une cession définitive. L’attribution de la flotte allemande aux Alliés sera simplement la réparation du préjudice qui leur a été causé. L’Alle-magne a employé des procédés de guerre contraires aux traités internationaux, aux usages maritimes, aux principes du droit des gens universellement reconnus. Ces procédés criminels engagent sa respon-sabilité, en admettant même que cette guerre injustement déclarée ne soit pas par elle-même une cause de responsabilité pour l'État qui l’a déclarée.

Pendant la guerre, 12.500.000 tonneaux environ ont été détruits, soit environ huit millions pour la Grande-Bretagne, deux millions et demi pour les Alliés, deux millions pour les neutres. Au jour de la signature de l’armistice, la perte de la France était évaluée à 940.000 tonnes. Elle a été quelque peu aggravée depuis par des pertes causées par des mines sous-marines. La France a donc perdu presque la moitié de sa flotte de commerce. Étant donné qu’elle n’a pu réparer ses unités fatiguées par une rotation intensive, qu’elle n’a pour ainsi dire fait aucune construction neuve, elle sort terriblement affaiblie par la perte subie (1 bis).

Bien que le contraire ait été parfois soutenu dans la presse étrangère (2), les pertes de la France sont comparativement les plus lourdes. Et elles sont surtout les plus lourdes, si on considère que la France n’a rien pu construire par suite de la mobilisation de la main-d’œuvre disponible et de l’affectation des chantiers aux constructions de guerre (3). Dans ces conditions, la justice exige une réparation pri-vilégiée à notre profit. C’est le sens de l’adresse que la Ligue Navale Française remettait le 8 janvier 1919 au Président Wilson.

Aucune réparation effective ne peut nous être accordée que par la cession de navires allemands. Une indemnité pécuniaire ne nous servirait de rien, car nos chantiers nationaux, même revenus à leur acti-vité normale, ne pourront jamais construire la flotte qui nous est indispensable et nous ne trouverions pas à l’étranger des acquisitions suffisantes étant donné surtout que tous les États ont pris des me-sures législatives pour empêcher la dénationalisation de leurs navires.

L’Allemagne est malheureusement, au point de vue maritime, dans la situation d’un débiteur insol-vable. Raflerait-on tous les bâtiments disponibles, qu’on serait encore loin de compte. A cet insolvable n’offrons pas de concordat. L’Allemagne a détruit, qu’elle reconstruise. Elle a des chantiers puissants et bien outil-lés, de la main-d’œuvre disponible. Au travail pour les Alliés.

La supériorité de la construction navale allemande par rapport à la nôtre était devenue écrasante. Voici, en milliers de tonnes, le tableau de comparaison :

L'Allemagne doit pouvoir construire à l’heure actuelle 500.000 tonnes par an environ. En vingt ans, elle peut payer sa dette. Après une guerre de cinq années, est-il excessif d’envisager vingt années de répa-ration ?

Les constructeurs anglais ont, paraît-il, manifesté quelque émotion à l’idée de cette utilisation possible des chantiers allemands, et, peut-être, y aura-t-il en France des constructeurs qui protes-teront à l’idée que toutes les commandes ne leur seront pas réservées. Il faut fermer l’oreille à ces protestations intéressées. Notre construction nationale est très insuffisante pour nos besoins. Il nous faut un secours immédiat et une prompte reconstruction.

Le jour de la signature de la paix, la flotte de commerce allemande passera définitivement aux mains des Alliés. L’Allemagne souffrira la loi qu’elle-même avait portée à l’avance contre la France, escomp-tant sa victoire. Elle ne pourra pas procéder à la reconstitution rapide de sa flotte, car chaque année elle devra livrer un certain nombre des bâtiments construits dans ses chantiers.

Aucune clause du traité de paix n’a peut-être pour l’avenir une importance aussi grande que celle-là. »

_________________________________________________________________________________________

(1) L’incident vient d'être vidé à Bruxelles par la soumission de l’Allemagne.

(1 bis) La France a perdu 223.000 tonnes de paquebots. Sur ses lignes coloniales, la réduction des unités en service atteint 20 %.

(2) Une statistique italienne donne les chiffres suivants qui ne paraissent pas très exacts :

Les constructeurs anglais ont, paraît-il, manifesté quelque émotion à l’idée de cette utilisation possible des chantiers allemands, et, peut-être, y aura-t-il en France des constructeurs qui protes-teront à l’idée que toutes les commandes ne leur seront pas réservées. Il faut fermer l’oreille à ces protestations intéressées. Notre construction nationale est très insuffisante pour nos besoins. Il nous faut un secours immédiat et une prompte reconstruction.

Le jour de la signature de la paix, la flotte de commerce allemande passera définitivement aux mains des Alliés. L’Allemagne souffrira la loi qu’elle-même avait portée à l’avance contre la France, escomp-tant sa victoire. Elle ne pourra pas procéder à la reconstitution rapide de sa flotte, car chaque année elle devra livrer un certain nombre des bâtiments construits dans ses chantiers.

Aucune clause du traité de paix n’a peut-être pour l’avenir une importance aussi grande que celle-là. »

_________________________________________________________________________________________

(1) L’incident vient d'être vidé à Bruxelles par la soumission de l’Allemagne.

(1 bis) La France a perdu 223.000 tonnes de paquebots. Sur ses lignes coloniales, la réduction des unités en service atteint 20 %.

(2) Une statistique italienne donne les chiffres suivants qui ne paraissent pas très exacts :

(3) Cf. Amiral Degouy. Les Répercussions, Revue de Paris du 1er mars 1919, p. 57. L’auteur signale que nos chantiers français ont réparé en huit mois un million de tonnes de navires britanniques.

(op. cit., p. 423 à 427)

_________________________________________________________________________________________(op. cit., p. 423 à 427)

• Georges RIPERT : « L’Allemagne sans marine », La Paix des peuples, n° 3, 25 mars 1919.

—> http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5 ... ERT.langFR

—> http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5 ... ERT.langFR