Bonsoir à tous,

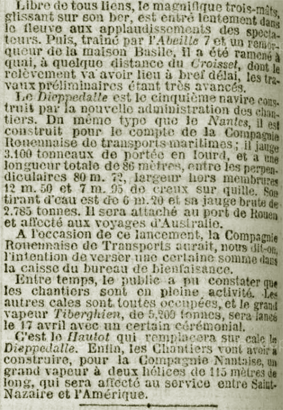

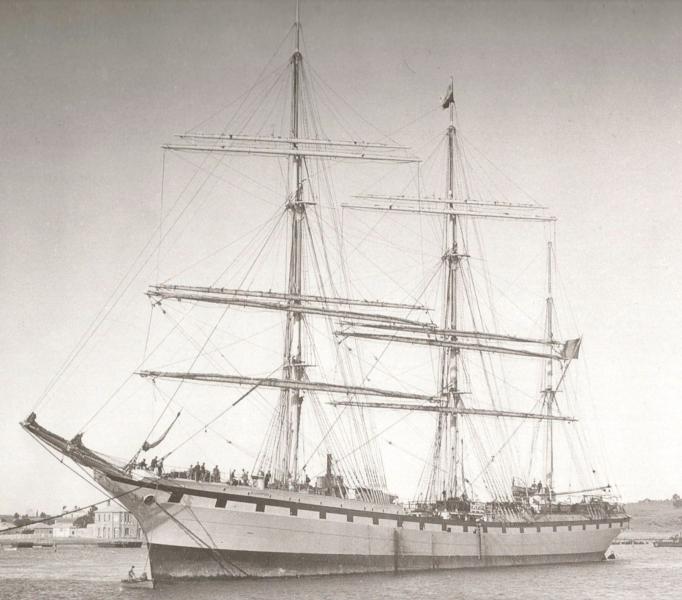

Dieppedalle — Trois-mâts barque — Compagnie rouennaise de transports maritimes, Rouen ; géré par la Société en nom collectif H. Prentout-Leblond et E. Leroux, de Rouen (1900~1922).

Dieppedalle : Ancien village et ancien port sis sur la rive droite de la Seine, en aval de Rouen et face au Grand-Quevilly.

Société anonyme dite « Compagnie rouennaise de transports maritimes ». – Société formée le 29 octobre 1898 pour une durée de 30 ans. Capital social initial, 620.000 fr. Siège social établi à Rouen, au 12 bis, quai du Havre. (Archives commerciales de France, n° 95, Mercredi 30 novembre 1898, p. 1.513). Capital social porté à 1.240.000 fr. le ... puis à 1.390.000 fr. le 22 juillet 1901 (Archives commerciales de la France, n° 70, Samedi 31 août 1901, p. 1.105).

Sisterships appartenant à la flotte de la même société d’armement, flotte totalisant 10.800 tx de tonnage brut : Croisset (1899~1908), Biessard (1900~1914) et Hautot (1900~1906).

• Louis Lacroix : « Les derniers cap-horniers français aux voyages de nickel, de salpêtre et du Pacifique. Les premiers pétroliers à voiles. », Lettre-préface de M. Antonin Bordes, Luçon, Imp. S. Pacteau, 1940, p. 271 et 272.

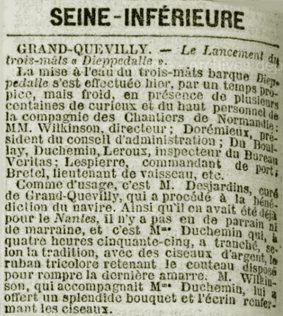

« DIEPPEDALE. — M. Le Testu, ex-capitaine de Ville-de-Rouen, désigné pour le Croisset, voyant le long retard qu’il subissait du fait de ses réparations, demanda à prendre Dieppedalle, lancé le 8 mars 1900, au même chantier et semblable.

A son premier voyage, il prit du coke et de la fonte à Cardiff pour Port-Pirée. Témoin du chavirement du Croisset, il apporta une attention spéciale à l’arrimage de sa cargaison, répartissant soigneusement une quantité plus forte que d’usage dans les fonds de cale.

Un remorqueur le sortit de Barry-Docks, et le laissa à Lundy Island où il établit sa voilure. Le temps était maniable, mais sitôt que les perroquets furent hissés, le navire se coucha à faire croire qu’il allait chavirer. Le Testu vira de bord aussitôt, croyant que son chargement avait ripé, mais la même inclinaison se produisit sous les nouvelles amures. Il fallut retourner en rade de Barry et câbler aux armateurs, qui ordonnèrent de procéder à des expériences de stabilité nouvelles. A la suie de ces dernières, il fut décidé de creuser un puits au grand panneau dans le coke et d’y loger 400 tonneaux de fonte en supplément.

Repartant du canal de Bristol, Dieppedalle gagna sans incidents l’Atlantique Nord. Au bout de quelques jours, le capitaine s’aperçut que son gréement avait besoin d’être ridé, chose assez normale pour un navire neuf. A mesure qu’on procédait au ridage, la mâture semblait s’enfoncer dans la cale ; celle-ci étant pleine, on ne put se rendre compte de cet affaissement, qui ne provenait pas des capelages. Durant tout le reste de la traversée, il fallut la maintenir au moyen de palans disposés en croix de Saint-André d’un bord à l’autre des haubans. Ce n’est qu’à l’arrivée à Port-Pirée qu’on s’aperçut que les sommiers de la carlingue avaient été écrasés.

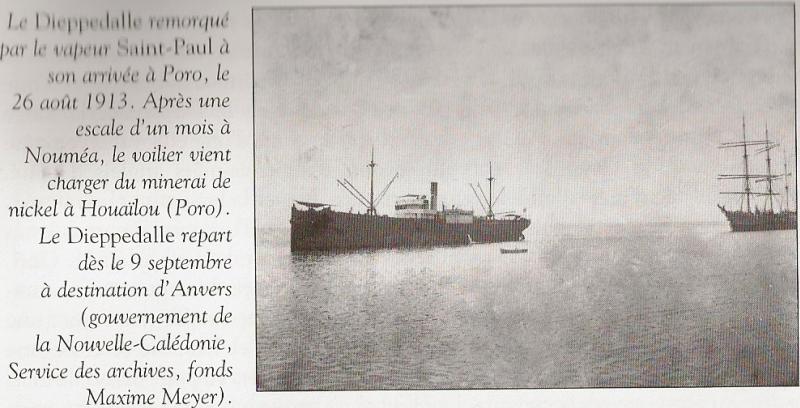

Dieppedalle fit une traversée normale de retour sur le canal de Bristol, où il prit à nouveau du charbon pour le golfe Spencer. Là, il embarqua un lest de nickel ore et chargea de la laine pour Londres, d’où il releva pour Cardiff affrété en charbons pour Cape-Town.

Au Cap, il rencontra Le Léger sur le Croisset et se rendit sur lest à Thio, pour un voyage de nickel. Plus heureux que le trois-mâts Bonchamps, qui fut transporté par l’ouragan dans la petite rivière de Thio, Dieppedalle chassa seulement sur ses ancres pendant deux milles et ne fit pas d’avaries.

A l’arrivée au Havre, sa destination, Le Testu quitta le navire et vint à Nantes prendre le Carioca pour un voyage des Antilles.

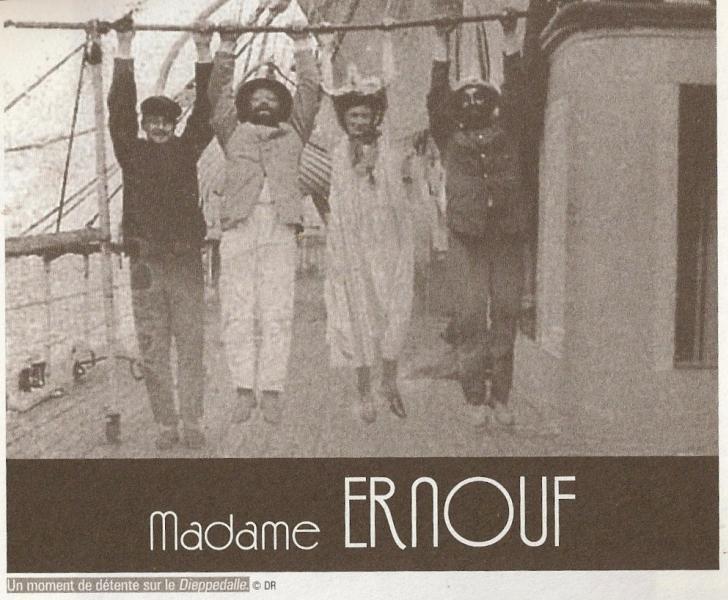

M. Chaveriat lui succéda, puis mon camarade de cours Lucien Ernouf, aujourd’hui armateur à Granville et qui navigua à bord pendant deux voyages de Calédonie avec Mme Ernouf. En octobre 1908, au retour de sa seconde campagne, il resta pendant 12 jours parmi les glaces, dans le Sud-Est des Malouines.

Échappant aux dangers de la guerre, Dieppedalle continua ses voyages. Pendant 9 ans (1911~1920), il avait été commandé par le capitaine Guillam, aujourd’hui Chef d’Armement à la Société Auxiliaire. Malgré plus de 20 années écoulées, il garde de son beau navire un souvenir attendri et m’écrivait tout dernièrement encore combien sa disparition l’avait affecté. C’était, comme les trois autres, m’a-t-il conté, un véritable roc à la mer quand il était bien chargé, mais pour naviguer sur lest, il lui fallait 1.800 tonnes, la moitié de son chargement, en raison du poids énorme de sa mâture. Quand il quitta avec un serrement de cœur, le 20 juillet 1920, dans le port du Havre, le trois-mâts auquel il s’était tant attaché, il fut remplacé par un capitaine de Cancale pour un voyage de Saint-John (Canada), puis un capitaine de la maison, M. Nicolle, le prit.

En 1922, après un voyage d’Australie en blé qu’il livrait à Brême, Dieppedalle prit feu pour une raison restée inconnue et devint perte totale. »