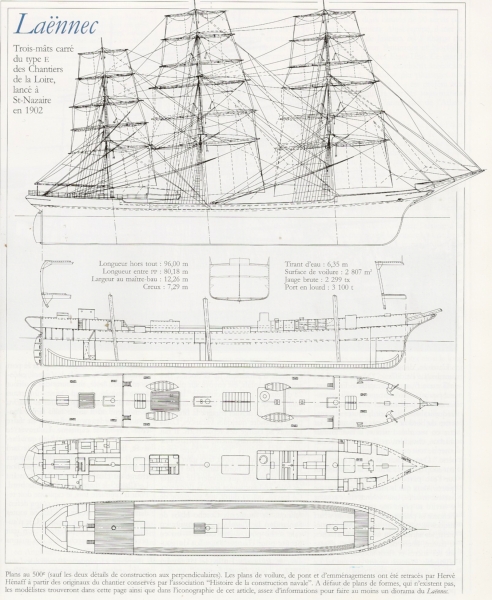

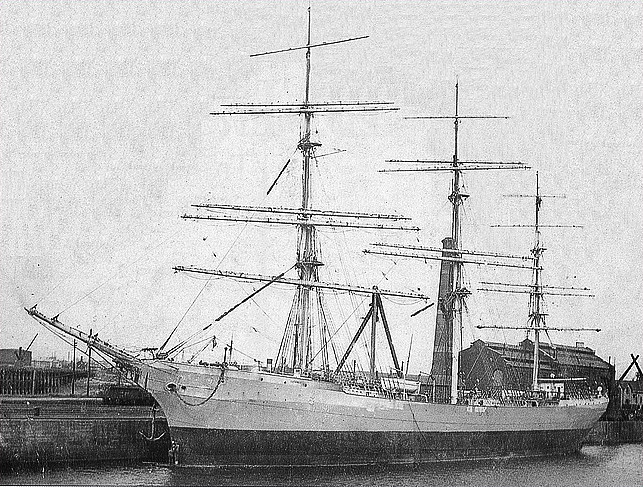

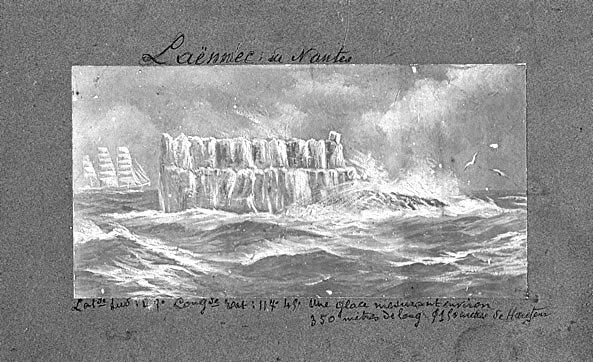

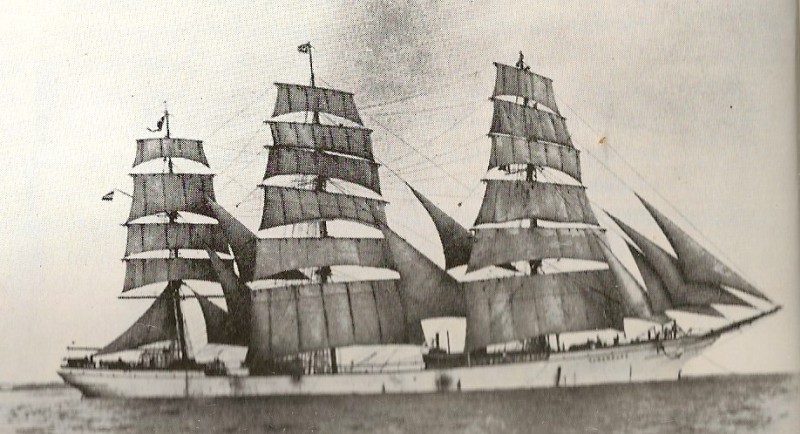

En 1902, la Société des armateurs nantais qui possédera 10 voiliers long-courriers, fait construire le trois-mâts carré Laënnec, du nom du médecin René Laënnec.

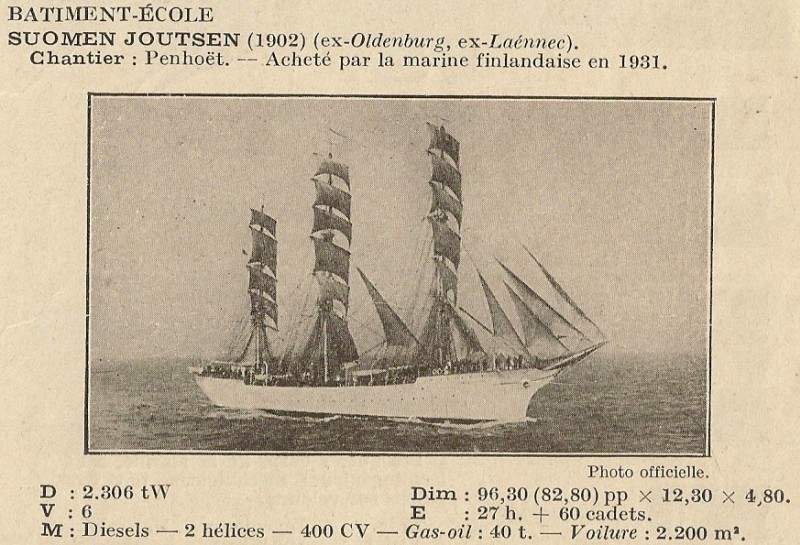

Le navire est réalisé par les Chantiers de la Loire à Penhoët (Saint-Nazaire).

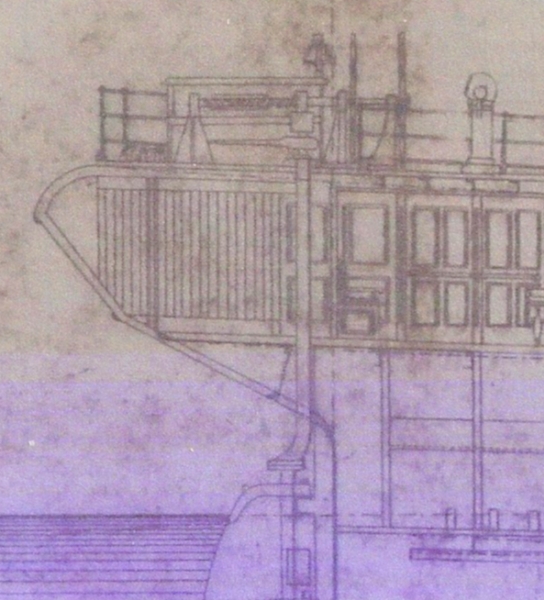

C'est un type E, trois-mâts carré à coffre avec deux roufs sur le pont, dont l'un très long, pris dans le gaillard d'avant. Il aura 8 frères en construction.

2299 tjb, 3100 tpl, 96,60 (ht), 80,12 (pp) x 12,26 x 7,29 (cr) x 6,35 (te) m. Voilure à perruche simple et cacatois de perruche d'un total de 2807 m2 ; équipage d'un capitaine et 22 hommes.

Le bâtiment est lancé le 8 août 1902, francisé le 16 octobre.

A son neuvage, il prend la mer aux ordres du captaine Louis Turbé (Le Croisic, n° 51) quittant Saint-Nazaire le 23 octobre, en remorque du White Rose, britannique, à destination de Cardiff pour y charger du charbon. Le 26 octobre, en remorque au large de Barry Island, il a un abordage avec le cargo britannique Penzance de W. J. Tiller & Co (construit en 1878, n° 96 par Schlesinger, David & Co, 1392 tjb, 79,9 x 10,1 x 6,4 m ; 179 nhp). Le cargo, chargé de charbon de Cardiff à Brest, coule. Laënnec est jugé responsable car estimé peu manoeuvrant, safran insuffisamment immergé par manque de lest. Après réparations, le trois-mâts quitte Cardiff, chargé de charbon, pour Iquique (Chili). Il revient avec du nitrate à Nordenham (près de Brême, en Allemagne) où l'équipage se rebelle, quatre marins débarqués par les gendarmes. Le navire est ramené à Anvers avec un équipage réduit à 14 hommes. le capitaine Turbé fera un deuxième voyage, pour la côte ouest américaine.

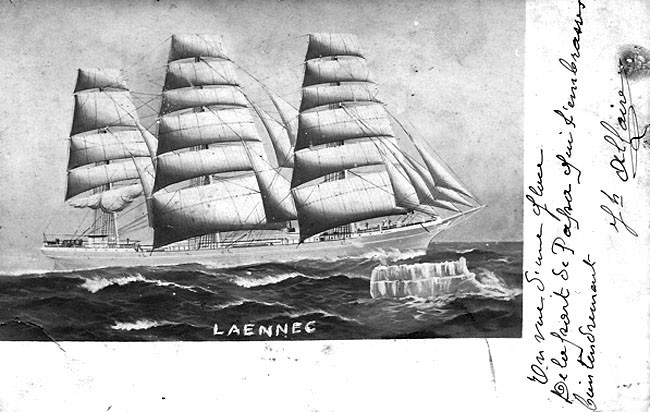

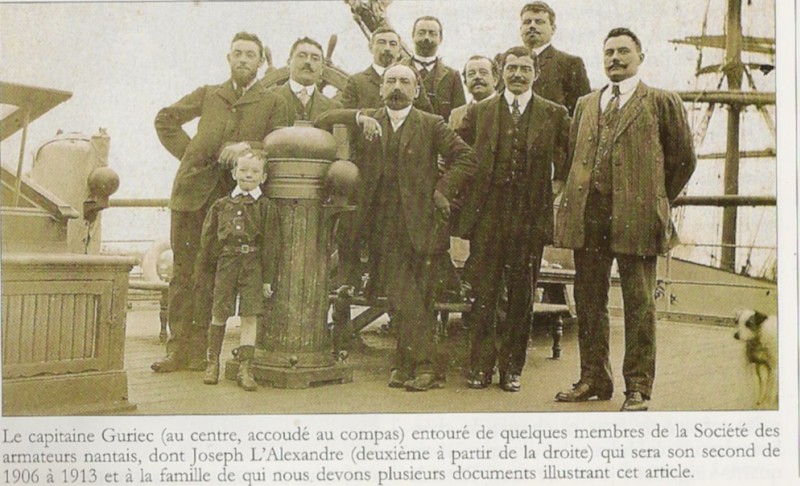

C'est le capitaine Louis Allaire (Saint-Briac) qui effectue le troisième voyage, pour l'Australie et le Chili. Au quatrième voyage, la suite est prise par le capitaine Achille Guriec, de nouveau pour la côte ouest américaine. Il va effectuer à son bord les autres voyages de Laënnec, jusqu'au 12 ème, décédant en mer le 12 avril 1916 à 1 h 30 du soir, par 56° 06' sud et 93) 52' ouest, au large du cap de Bonne Espérance (Afrique du Sud), de retour d'Australie.

A l'issue du 8 ème voyage, à Santander (arrivée le 4 décembre 1911), aux trois-quart déchargé, dans un coup de vent, le navire se couche sur le wharf et heurte de l'arrière le cargo Rhenania. Les réparations sont menées par Louis Lacroix, alors capitaine d'armement de cette compagnie (et futur auteur de livres sur les grands voiliers où il relate cette réparation) et le navire quitte le port le 1er février, sous les applaudissements de la population.

Le 11 ème voyage de Laënnec se fait avec un chargement de charbon, de Swansea (Grande-Bretagne), départ le 13 mai 1914. L'arrivée à Antofagasta (Chili) a lieu le 9 octobre 1914. Après avoir chargé du nitrate, le trois-mâts repart le 18 décembre et arrive à Seattle (Etats-Unis) le 2 février 1915. Chargé de blé, il repart le 15 mars et arrive à Limerick (Irlande) le 7 octobre, après une escale à Belle-Ille. Le douzième voyage est pour l'Australie, partant le 8 novembre 1915, arrivant à Albany le 2 février 1916, puis à Geelong. Il en part le 4 mars. C'est lors de ce retour que le capitaine meurt de maladie, à l'âge de 43 ans, remplacé par son second Emile Delanoë, qui gardera le commandement de Laënnec pour les quatre derniers voyages sous pavillon français. Le navire arrive le 23 juillet 1916 à Bristol. Pour son treizième voyage, Laënnec part le 3 septembre pour charge du blé à Bahia Blanca (Argentine), arrivée le 26 octobre, départ le 14 novembre et arrivée à Rochefort le 23 janvier 1917.

Le 14 ème voyage est pour l'Australie, départ le 27 février, arrivée à Sydney le 26 juin 1917. Il en repart pour Montevideo le 7 août, y arrivant le 9 octobre.

Dans le cadre des consignes de guerre pour les grands voiliers prises au cours de l'année 1917 :

Août 1917, Dakar comme port de transbordement,

Septembre 1917, interdiction par les Etats-Unis, de la navigation des voiliers dans l'Atlantique, Interdiction par la France de la navigation de retour en Manche aux voiliers long-courriers français

Octobre 1917, obligation de rompre la charge à Dakar pour les voiliers venant d'Australie et d'Amérique du Sud

Novembre 1917, armement des navires de commerce

Laënnec, venant de Montevideo, arrive à Dakar le 7 janvier 1918, pour y décharger son blé.

le navire est alors équipé de deux canons de 90 mm et embarque quatre canonniers. Il part sur lest pour charge du manganèse à Rio de Janeiro à destination de Baltimore (Etats-Unis) où il passe sous juridiction américaine, faisant du cabotage, dans le cadre d'un accord avec la mission Tardieu, qui à disposition des armateurs américains, des grands voiliers, en échange du prêt de vapeurs. C'est au cours de cette période que Laënnec subit un ouragan au large des Bermudes, le 4 septembre 1918. Il est de retour à Rochefort le 17 juillet 1919.

Le 16 ème et dernier voyage de Laënnec, sous pavilon français, donc toujours avec le capitaine Delanoë, est pour l'Australie, partant le 4 novembre 1919 et retour à Limerick (Irlande) le 9 octobre 1920. Pour le retour à Saint-Nazaire, le capitaine est accompagné de sa femme et de sa fille, arrivant au port le 1er décembre 1920.

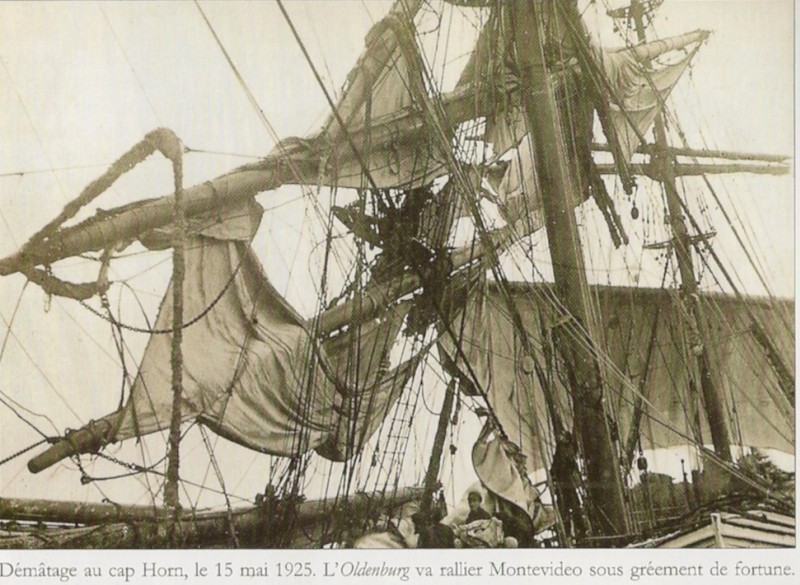

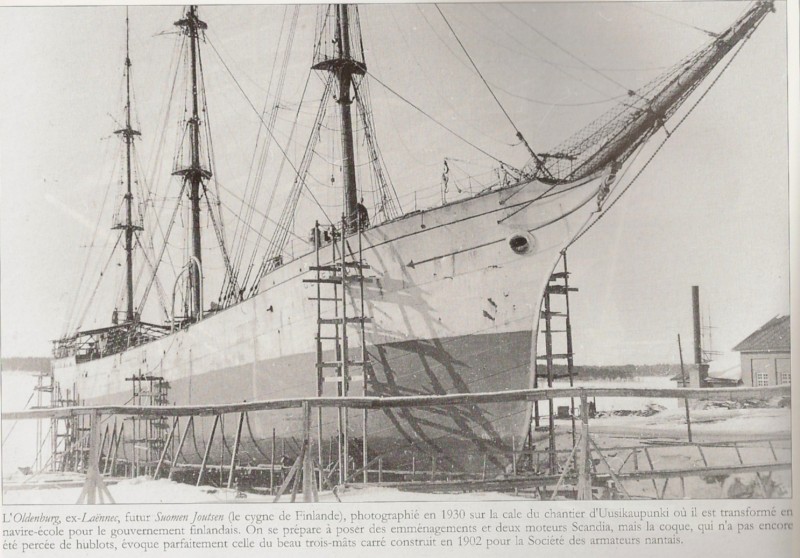

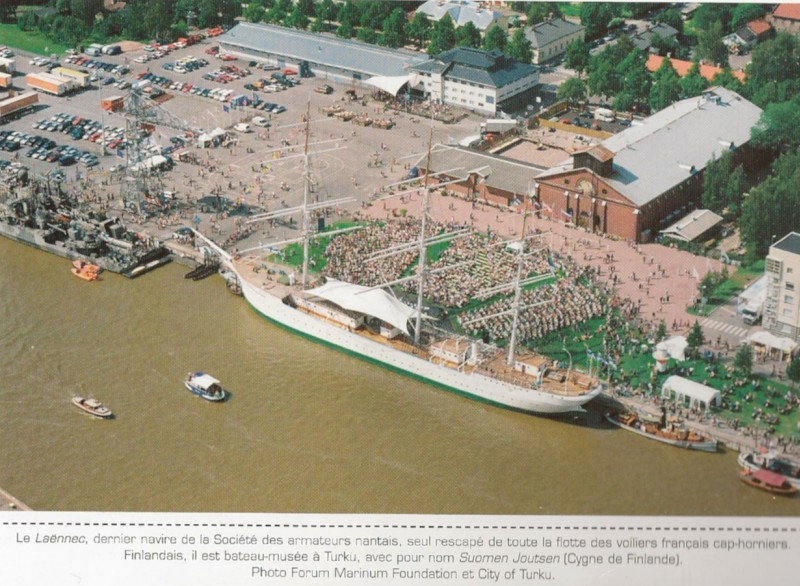

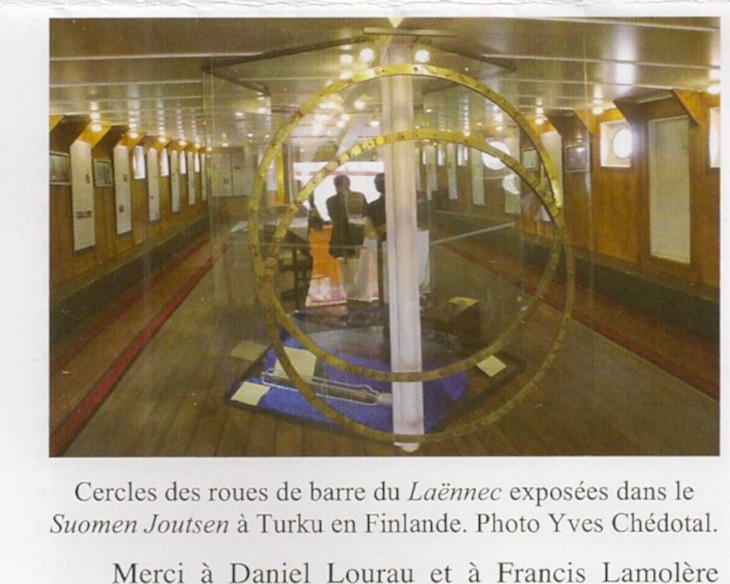

Laënnec est alors désarmé au bassin de Saint-Nazaire, à couple de son frère en construction Maréchal de Castries. Les deux navires vont échapper aux chalumeaux des démolisseurs, achetés en novembre 1922 par Hans Hinrich Schimdt de Hambourg, comme navire-école, tout en restant navire de charge. Il prend le nom d'Oldenburg. En 1930, il sera acheté par la Marine de guerre finlandaise qui en fera un navire-école pur, équipé de moteurs rebaptisé Suomen Joutsen. Il retrouvera la vie civile en 1960, servant d'école à la Marine marchande, puis sera musée en 1991 à Turku, en Finlande, où il est toujours, étant ainsi le dernier voilier français long-courrier à flot dans le monde.

Sources : Daniel Le Corre, Le Laënnec, trois-mâts carré de Nantes, chasse-marée n° 106, avril 1997.

Brigitte et Yvonnick Le Coat, Cap Horn, une vie, un mythe.

Jean Randier, Grands voiliers français, 1880-1930, Editions des quatre seigneurs, 1974

Louis Lacroix, les derniers grands voiliers, Peyronnet, 1937.

Louis Lacroix, L'âge d'or de la voile, Horizons de France, 1949.

Alan Villiers & henri picard, The bounty ships of France, Patrick Stephen limited, 1972.

Henri Picard, La fin des cap-horniers, edita-vilo, 1974.

Harold A. Underhill, Sail training and cadet ships, Brown, Son & Ferguson, 1956-1973.

Jürgen Meyer, Hamburg Segelschiffe 1795-1945, Verlag Egon Heinemann, 1971.

Charles Hocking, Dictionnary of disaster at sea, Lloyd's Register of Shipping, 1969.

Henri le Masson, Flottes de combat 1954, société d'éditions géographiques et coloniales, 1954.

Larousse 1913.

Collectif, Le cap Horn, une épopée briacine, Cristel éditions, 2001.

Cordialement.