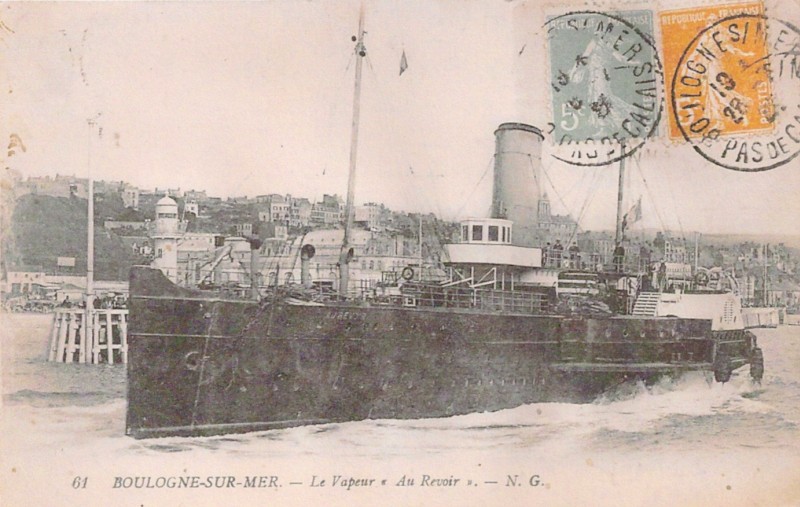

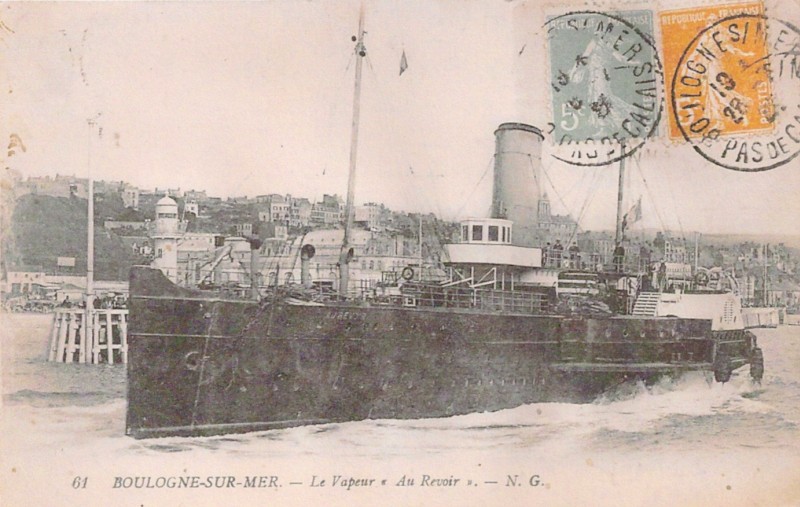

□ A la date du 1er mai 1914, le transbordeur à vapeur Au-revoir avait pour patron Charles SCHIRCKS, inscrit au quartier de Bordeaux, n° 456, et pour chef mécanicien Désiré TRUCK, inscrit au quartier de Dunkerque, n° 2.421 (Déc. du 29 avr. 1914 établissant la liste des capitaines ou patrons de navires de com-merce et des armateurs auxquels des félicitations ont été adressées pour bonne tenue des postes d’équi-page de leur navire et la liste des officiers mécaniciens de la Marine marchande qui ont reçu des félici-tations pour le bon entretien des machines, chaudières, etc. : J.O. 1er mai 1914, p. 3.937).

AU REVOIR - Patrouilleur-dragueur auxiliaire

AU-REVOIR ― Patrouilleur-dragueur auxiliaire (1914~1916).

AU-REVOIR ― Patrouilleur-dragueur auxiliaire (1914~1916).

Bonjour à tous,

Dernière modification par Rutilius le jeu. juil. 09, 2020 8:44 am, modifié 1 fois.

Bien amicalement à vous,

Daniel.

Daniel.

AU-REVOIR ― Patrouilleur-dragueur auxiliaire (1914~1916).

AU-REVOIR ― Patrouilleur-dragueur auxiliaire (1914~1916).

Bonsoir à tous,

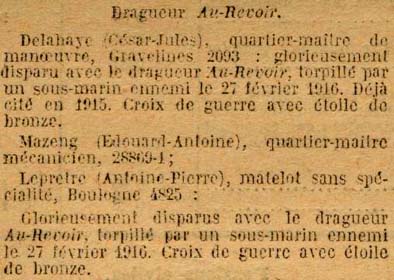

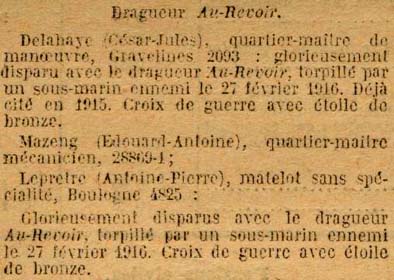

Marins disparus le 27 février 1916 avec le dragueur auxiliaire Au-Revoir

(Jug. Trib. civ. Cherbourg, 4 juill. 1916, transcrit à Cherbourg, le 13 juill. 1916)

(Jug. Trib. civ. Cherbourg, 4 juill. 1916, transcrit à Cherbourg, le 13 juill. 1916)

— DELAHAYE César Jules, né le 27 juillet 1889 au hameau du Petit-Fort-Philippe, commune de Gravelines (Nord) et domicilié à Grand-Fort-Philippe (– d° –), Quartier-maître de manœuvre, inscrit au quartier de Gravelines, n° 2.093.

• Fils de Pierre DELAHAYE, marin, et de Joséphine Désirée LEYDIER, « pêcheuse », son épouse (Registre des actes de naissance de la commune de Gravelines, Année 1889, f° 23, acte n° 85).

— LEPRÊTRE Antoine Pierre Charles, né le 2 mars 1883 à Étaples (Pas-de-Calais) et y domicilié, Matelot de 3e classe, inscrit au quartier de Boulogne-sur-Mer, n° 4.825.

• Fils de Pierre LEPRÊTRE, marin, et de Marguerite Eugénie RAMET, sans profession (Registre des actes de naissance de la commune d’Étaples, Année 1883, f° 6, acte n° 27 — Acte de reconnaissance.).

• Époux de Léonie Marie PERRAULT, avec laquelle il avait contracté mariage à Étaples, le ... 1909.

— MAZENG Édouard Antoine Victor Louis, né le 25 février 1890 à Rennes (Ille-et-Vilaine) et domicilié à Valenciennes (Nord), Quartier-maître mécanicien, immatriculé au 1er Dépôt, n° 28.869–1.

• Fils d’Édouard Antoine MAZENG, dessinateur, et d’Aimée Augustine BUIRETTE, son épouse (Registre des actes de naissance de la ville de Rennes, Année 1890, f° 49, acte n° 290).

• Fils de Pierre DELAHAYE, marin, et de Joséphine Désirée LEYDIER, « pêcheuse », son épouse (Registre des actes de naissance de la commune de Gravelines, Année 1889, f° 23, acte n° 85).

— LEPRÊTRE Antoine Pierre Charles, né le 2 mars 1883 à Étaples (Pas-de-Calais) et y domicilié, Matelot de 3e classe, inscrit au quartier de Boulogne-sur-Mer, n° 4.825.

• Fils de Pierre LEPRÊTRE, marin, et de Marguerite Eugénie RAMET, sans profession (Registre des actes de naissance de la commune d’Étaples, Année 1883, f° 6, acte n° 27 — Acte de reconnaissance.).

• Époux de Léonie Marie PERRAULT, avec laquelle il avait contracté mariage à Étaples, le ... 1909.

— MAZENG Édouard Antoine Victor Louis, né le 25 février 1890 à Rennes (Ille-et-Vilaine) et domicilié à Valenciennes (Nord), Quartier-maître mécanicien, immatriculé au 1er Dépôt, n° 28.869–1.

• Fils d’Édouard Antoine MAZENG, dessinateur, et d’Aimée Augustine BUIRETTE, son épouse (Registre des actes de naissance de la ville de Rennes, Année 1890, f° 49, acte n° 290).

**********

□ Par arrêté du Ministre de la Marine en date du 18 novembre 1921 (art. 2 ; J.O. 26 nov. 1921, p. 12.995), les marins qui précèdent furent inscrits à titre posthume au tableau spécial de la Médaille militaire dans les termes suivants :

Dernière modification par Rutilius le jeu. juil. 09, 2020 9:01 am, modifié 1 fois.

Bien amicalement à vous,

Daniel.

Daniel.

Re: AU REVOIR - Patrouilleur-dragueur auxiliaire

Re: AU REVOIR - Patrouilleur-dragueur auxiliaire

Bonjour,

"L'Au-Revoir (27 février 1916)

Comme celle des hommes, la destinée des navires est parfois chargée de contradictions. L'Au-Revoir, qui porta un moment les intérêts allemands, devait périr sous les coups de compatriotes de ses anciens maîtres.

C'était un bateau à aubes de 1 057 tonnes, construit en 1896 en Angleterre. Il pouvait donner 18 noeuds et contenir plus de mille passagers. Appelé d'abord le Calais, il avait appartenu jusqu'en 1911 à une compagnie anglaise pour le service Calais-Douvres. Puis il fut acheté par un prête-nom de la compagnie Hamburg-Amerika. A partir de 1912, il s'était donc trouvé affecté à Boulogne pour le service de transbordement des voyageurs transatlantiques de cette compagnie. Lors de la francisation dans ce port, le 15 avril 1912, son propriétaitre unique, à en juger par l'acte de francisation, était M. Hattemer. Mais la Hamburg-Amerika avait aussitôt pris une hypothèque de 150 000 francs, représentant la valeur marchande du navire. Devenu l'Au-Revoir, il portait un équipage français mais était commandé en réalité par un sujet allemand.

Désarmé au commencement de la guerre, amarré au fond du port de Boulogne, comme un réprouvé, il fut réquisitionné le 20 août par l'Administrateur de l'Inscription Maritime de Boulogne pour servir de bâtiment central aux sous-marins de la 2ème escadrille. Les papiers trouvés à bord par le commandant Mercier, commandant de la 2ème escadrille de sous-marins, montrèrent de toute évidence que le vrai propriétaire était bien la compagnie allemande. Le commandant Mercier demanda donc la confiscation pure et simple du navire. L'enquête démontra, par ailleurs, qu'il s'agissait bien de manoeuvres frauduleuses. Le 17 mai 1915, l'annulation de la francisation était établie par la douane de Boulogne pour avoir "dissimulé sa qualité de navire allemand en arborant le pavillon français obtenu par fraude". Les formalités administratives durèrent encore, puis la prise l'Au-Revoir fut reconnue bonne et valable par le Conseil des prises. Hattemer devait d'ailleurs être condamné pour avoir obtenu cette francisation frauduleusement.

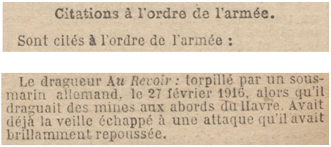

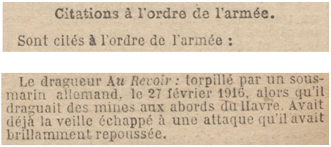

Les formalités du Conseil des prises n'étaient pas encore complétement accomplies que l'Au-Revoir était déjà une épave. Le 27 février 1916, il était torpillé.

L'Au-Revoir avait été, en effet, transformé en dragueur. A ce titre, le 26 février, il opérait à 10 milles au nord-ouest du cap de la Hève, lorsque son commandant aperçut, à 7 ou 800 mètres par bâbord, le périscope d'un sous-marin. L'Au-Revoir, en bon bateau insensible, oubliant qu'il avait été lui-même allemand, fonça sur l'adversaire qui émergeait au point que son kiosque apparaissait. L'Au-Revoir tira sans perdre de temps quelques coups de canon dont le dernier sembla porter car le sous-marin disparut ; les recherches restèrent vaines pour le retrouver.

Le lendemain, l'Au-Revoir retrournait draguer à 12 milles au nord-ouest de la Hève avec d'autant plus d'attention que sa rencontre de la veille l'incitait à penser qu'il s'était peut-être agi d'un mouilleur de mines. A 14 h 15, il faisait route au sud. Il ventait jolie brise de suroit ; la mer clapoteuse était assez grosse. Soudain, le lieutenant de vaisseau Rivet, qui commandait l'Au-Revoir, perçut le bouillonnement d'un lancement. Il aperçut, à 150 mètres, la torpille, réglée en surface, qui accourait vers son arrière. Avant que l'officier eût pu esquisser une manoeuvre, l'explosion se produisit à 10 mètres de la poupe, tuant net un matelot et en projetant deux autres à la mer. Le gouvernail arrière ne fonctionnait plus et le gouvernail avant sortait des vagues. L'ébranlement avait mis la T.S.F. hors de service. Le commandant fit aussitôt tirer une vingtaine de coups de canons pour donner l'alarme puis, lorsque la T.S.F. fut réparée, lança le message : "Venons d'être torpillés".

On accourut aussitôt.

Un torpilleur se porta à son secours. En même temps, l'Abeille XI lui passait des remorques pendant que le torpilleur cherchait , mais en vain, à retrouver les deux hommes précipités à la mer. Peu après, le torpilleur 316 arrivait aussi. Ainsi escorté, le dragueur blessé mis le cap sur la Hève. A bord, on tentait d'épuiser la voie d'eau. Le mécanicien principal signalait que les moyens d'épuisement étaient insuffisants mais qu'il continuait à maintenir les machines en marche. Pourtant, l'Au-Revoir prenait de la bande sur bâbord. Il s'enfonçait par l'arrière et la quille, à l'avant, apparaissait sur une longueur de quatre mètres.

Le remorquage se poursuivit obstinément. A 16 h 55, toutefois, le dragueur tendait à se cabrer. On largua les remorques. Le commandant donna l'ordre d'évacuer. L'Abeille XI, commandée par l'enseigne de vaisseau auxiliaire Breuille, manoeuvra à accoster et, sans précipitation, l'équipage quitta le bord, le commandant Rivet en dernier. On était alors à 2 500 mètres dans le nord du phare de la Héve. A 17 h 25, brusquement, l'Au-Revoir disparut par 13 mètres de fond. Ses mâts et sa cheminée restèrent visibles à mer basse.

L'épave fut visitée par des scaphandriers. Deux canons de 47 mm, les antennes T.S.F., divers appareils purent être récupérés. Une commission d'examen de renflouage envisagea de faire effectuer cette opération grâce aux compartiments étanches du milieu et de l'avant. Il eût fallu toutefois boucher auparavant ses orifices. La Marine ne disposait pas de l'outillage nécessaire. Elle chargea une entreprise privée de ce travail. mais une nouvelle visite de scaphandriers révéla que la coque était irréparable. Par ailleurs, le navire était trop grand pour être conduit par le dock de Cherbourg vers des hauts fonds. On l'abandonna donc à son sort infortuné. En décembre 1917, l'épave de l'Au-Revoir n'émergeait plus du tout. La houle l'avait finalement couchée dans sa souille et le sable commençait à l'envahir."

Source : Albert Chatelle, La base navale du Havre et la guerre sous-marine secrète en Manche (1914-1918), Editions Médicis, 1949, pages 184 à 186.

Lieutenant de vaisseau Rivet (E. - L.), né le 22 juillet 1880, entré au service en 1897, lieutenant de vaisseau au 30 juin 1910, en service sur le Duguay-Trouin en 1911.

Source : Liste de la flotte 1911.

Cordialement.

"L'Au-Revoir (27 février 1916)

Comme celle des hommes, la destinée des navires est parfois chargée de contradictions. L'Au-Revoir, qui porta un moment les intérêts allemands, devait périr sous les coups de compatriotes de ses anciens maîtres.

C'était un bateau à aubes de 1 057 tonnes, construit en 1896 en Angleterre. Il pouvait donner 18 noeuds et contenir plus de mille passagers. Appelé d'abord le Calais, il avait appartenu jusqu'en 1911 à une compagnie anglaise pour le service Calais-Douvres. Puis il fut acheté par un prête-nom de la compagnie Hamburg-Amerika. A partir de 1912, il s'était donc trouvé affecté à Boulogne pour le service de transbordement des voyageurs transatlantiques de cette compagnie. Lors de la francisation dans ce port, le 15 avril 1912, son propriétaitre unique, à en juger par l'acte de francisation, était M. Hattemer. Mais la Hamburg-Amerika avait aussitôt pris une hypothèque de 150 000 francs, représentant la valeur marchande du navire. Devenu l'Au-Revoir, il portait un équipage français mais était commandé en réalité par un sujet allemand.

Désarmé au commencement de la guerre, amarré au fond du port de Boulogne, comme un réprouvé, il fut réquisitionné le 20 août par l'Administrateur de l'Inscription Maritime de Boulogne pour servir de bâtiment central aux sous-marins de la 2ème escadrille. Les papiers trouvés à bord par le commandant Mercier, commandant de la 2ème escadrille de sous-marins, montrèrent de toute évidence que le vrai propriétaire était bien la compagnie allemande. Le commandant Mercier demanda donc la confiscation pure et simple du navire. L'enquête démontra, par ailleurs, qu'il s'agissait bien de manoeuvres frauduleuses. Le 17 mai 1915, l'annulation de la francisation était établie par la douane de Boulogne pour avoir "dissimulé sa qualité de navire allemand en arborant le pavillon français obtenu par fraude". Les formalités administratives durèrent encore, puis la prise l'Au-Revoir fut reconnue bonne et valable par le Conseil des prises. Hattemer devait d'ailleurs être condamné pour avoir obtenu cette francisation frauduleusement.

Les formalités du Conseil des prises n'étaient pas encore complétement accomplies que l'Au-Revoir était déjà une épave. Le 27 février 1916, il était torpillé.

L'Au-Revoir avait été, en effet, transformé en dragueur. A ce titre, le 26 février, il opérait à 10 milles au nord-ouest du cap de la Hève, lorsque son commandant aperçut, à 7 ou 800 mètres par bâbord, le périscope d'un sous-marin. L'Au-Revoir, en bon bateau insensible, oubliant qu'il avait été lui-même allemand, fonça sur l'adversaire qui émergeait au point que son kiosque apparaissait. L'Au-Revoir tira sans perdre de temps quelques coups de canon dont le dernier sembla porter car le sous-marin disparut ; les recherches restèrent vaines pour le retrouver.

Le lendemain, l'Au-Revoir retrournait draguer à 12 milles au nord-ouest de la Hève avec d'autant plus d'attention que sa rencontre de la veille l'incitait à penser qu'il s'était peut-être agi d'un mouilleur de mines. A 14 h 15, il faisait route au sud. Il ventait jolie brise de suroit ; la mer clapoteuse était assez grosse. Soudain, le lieutenant de vaisseau Rivet, qui commandait l'Au-Revoir, perçut le bouillonnement d'un lancement. Il aperçut, à 150 mètres, la torpille, réglée en surface, qui accourait vers son arrière. Avant que l'officier eût pu esquisser une manoeuvre, l'explosion se produisit à 10 mètres de la poupe, tuant net un matelot et en projetant deux autres à la mer. Le gouvernail arrière ne fonctionnait plus et le gouvernail avant sortait des vagues. L'ébranlement avait mis la T.S.F. hors de service. Le commandant fit aussitôt tirer une vingtaine de coups de canons pour donner l'alarme puis, lorsque la T.S.F. fut réparée, lança le message : "Venons d'être torpillés".

On accourut aussitôt.

Un torpilleur se porta à son secours. En même temps, l'Abeille XI lui passait des remorques pendant que le torpilleur cherchait , mais en vain, à retrouver les deux hommes précipités à la mer. Peu après, le torpilleur 316 arrivait aussi. Ainsi escorté, le dragueur blessé mis le cap sur la Hève. A bord, on tentait d'épuiser la voie d'eau. Le mécanicien principal signalait que les moyens d'épuisement étaient insuffisants mais qu'il continuait à maintenir les machines en marche. Pourtant, l'Au-Revoir prenait de la bande sur bâbord. Il s'enfonçait par l'arrière et la quille, à l'avant, apparaissait sur une longueur de quatre mètres.

Le remorquage se poursuivit obstinément. A 16 h 55, toutefois, le dragueur tendait à se cabrer. On largua les remorques. Le commandant donna l'ordre d'évacuer. L'Abeille XI, commandée par l'enseigne de vaisseau auxiliaire Breuille, manoeuvra à accoster et, sans précipitation, l'équipage quitta le bord, le commandant Rivet en dernier. On était alors à 2 500 mètres dans le nord du phare de la Héve. A 17 h 25, brusquement, l'Au-Revoir disparut par 13 mètres de fond. Ses mâts et sa cheminée restèrent visibles à mer basse.

L'épave fut visitée par des scaphandriers. Deux canons de 47 mm, les antennes T.S.F., divers appareils purent être récupérés. Une commission d'examen de renflouage envisagea de faire effectuer cette opération grâce aux compartiments étanches du milieu et de l'avant. Il eût fallu toutefois boucher auparavant ses orifices. La Marine ne disposait pas de l'outillage nécessaire. Elle chargea une entreprise privée de ce travail. mais une nouvelle visite de scaphandriers révéla que la coque était irréparable. Par ailleurs, le navire était trop grand pour être conduit par le dock de Cherbourg vers des hauts fonds. On l'abandonna donc à son sort infortuné. En décembre 1917, l'épave de l'Au-Revoir n'émergeait plus du tout. La houle l'avait finalement couchée dans sa souille et le sable commençait à l'envahir."

Source : Albert Chatelle, La base navale du Havre et la guerre sous-marine secrète en Manche (1914-1918), Editions Médicis, 1949, pages 184 à 186.

Lieutenant de vaisseau Rivet (E. - L.), né le 22 juillet 1880, entré au service en 1897, lieutenant de vaisseau au 30 juin 1910, en service sur le Duguay-Trouin en 1911.

Source : Liste de la flotte 1911.

Cordialement.

Memgam

Re: AU REVOIR - Patrouilleur-dragueur auxiliaire

Re: AU REVOIR - Patrouilleur-dragueur auxiliaire

Bonsoir à tous,

Contrairement à ce qu’indique Albert CHATELLE, la capture pratiquée le 3 novembre 1914 sur le transbordeur Au-Revoir par les autorités navales de Boulogne-sur-Mer fut déclarée nulle et de nul effet par le Conseil des prises lors de sa séance du 14 février 1916.

Bien amicalement à vous,

Daniel.

Daniel.

AU-REVOIR ― Patrouilleur-dragueur auxiliaire (1914~1916).

AU-REVOIR ― Patrouilleur-dragueur auxiliaire (1914~1916).

Bonsoir à tous,

Décision du Conseil des prises du 14 février 1916, « Vapeur Au-Revoir »

(J.O. du 18 mars 1916, p. 2.134)

CONSEIL DES PRISES

(J.O. du 18 mars 1916, p. 2.134)

CONSEIL DES PRISES

Au nom du peuple français,

Le Conseil des prises a rendu la décision suivante, entre :

D’une part, le sieur Philippe Hattemer, agent maritime, demeurant à Paris, 7, rue Scribe, se disant propriétaire du vapeur Au-Revoir, capturé le 3 novembre 1914 à Boulogne par les autorités navales de ce port, agissant sur l’ordre du Ministre de la Marine, suivant télégramme du préfet maritime de Cherbourg en date du même jour ;

Et, le Ministre de la Marine, agissant comme représentant de l’État et au nom de la Caisse des invalides de la marine, d’autre part,

Vu la lettre au Ministre de la Marine du 13 juillet 1915, enregistrée au secrétariat du 23 juillet 1915 portant envoi du dossier d’instruction concernant la capture du vapeur Au-Revoir et concluant à ce qu’il plaise au conseil en reconnaître la validité ;

Vu les pièces et documents composant ledit dossier et notamment : 1° – le procès-verbal de capture, en date à Boulogne du 3 novembre 1914 ; 2° – un extrait des matricules des bâtiments du commerce du 26 juin 1915, concernant l’Au-Revoir ; 3° – une lettre du receveur principal des douanes à Boulogne faisant connaître que la francisation dudit vapeur a été retirée par décision administrative du 17 mai 1915 ; 4° – un mémoire du sieur Philippe Hattemer tendant à voir dire par le Conseil des prises que la capture de l’Au-Revoir est illégale et ordonner la restitution immédiate dudit navire au sieur Hattemer ;

Vu les conclusions du commissaire du Gouvernement tendant à ce qu’il plaise au conseil déclarer nulle et de nul effet la capture du vapeur Au-Revoir ;

Vu l’avis inséré au Journal officiel du 25 juillet 1915 ;

Vu les arrêtés du 6 germinal an VIII et du 2 prairial an XI ;

Vu le décret du 25 août 1914, rendant applicable, durant la présente guerre, la déclaration signée à Londres le 26 février 1909, relative au droit de la guerre maritime, sauf certaines

additions et modifications que ledit décret détermine ;

Vu les décrets des 9 mai 1859 et 28 novembre 1861 ;

Ouï M. Chardenet, commissaire du gouvernement, en ses observations à l’appui de ses conclusions ci-dessus visées, et M. Henri Fromageot, membre du conseil, en son rapport ;

Après en avoir délibéré,

En fait :

Considérant que suivant procès-verbal en date à Boulogne du 3 novembre 1914, le vapeur Au-Revoir, battant pavillon français, a été capturé par les autorités navales dudit port comme étant en fait une propriété allemande ;

Considérant qu’aucun des papiers de bord, prétendus saisis à bord, ne figurent au dossier mais qu’il est établi, et non contesté par les parties, que le 3 novembre 1914, date de la

capture, l’Au-Revoir, vapeur de 1.057, 85 / 370,80 tonneaux affecté jusqu’au début de la guerre en qualité de navire français à un trafic de cabotage français, et réquisitionné, depuis le 28 août 1914, comme navire français par l’administration de la marine, était immatriculé à Boulogne sous le n° 236 et francisé dans ce port depuis le 15 avril 1912 ;

Qu’au dossier figure, en effet, un extrait de la matricule des navires de commerce armés à Cherbourg constatant la nationalité française et le droit de battre pavillon français, reconnus audit vapeur par l’État français ;

Considérant que le Ministre de la Marine soutient que, d’après des renseignements à lui fournis par le Ministre de la Justice, le vapeur Au-Revoir serait, en fait, grâce à une hypothèque, la propriété de la compagnie allemande de navigation Hamburg-Amerika — que Philippe Hatttemer serait seulement propriétaire apparent — enfin que la francisation serait retirée audit navire depuis le 17 mai 1915 ;

Considérant que de son côté Hattemer prétend être bien et dûment propriétaire dudit navire et que les droits d’hypothèque ou autres pouvant grever le navire au profit de la

Hamburg-Amerika-Linie laissent à celle-ci le caractère de créancier sans porter atteinte au droit de propriété ;

En droit :

Considérant que l’article 57 de la déclaration de Londres 1909, ci-dessus visée, porte : « Sous réserve des dispositions relatives au transfert de pavillon, le caractère neutre ou ennemi du navire est déterminé par le pavillon qu’il a le droit de porter. » ;

Que le 3 novembre 1914, cette disposition était applicable intégralement en exécution du décret du 25 août 1914, et qu’il n’y a donc pas a tenir compte des additions ou modifications

qui ont pu y être apportées par la suite ; qu’elle a été textuellement reproduite par le Ministre de la Marine dans ses instructions sur le droit international en temps de guerre du

19 décembre 1912, applicables à la date de la capture ;

Qu’en conséquence, le caractère national, neutre ou ennemi de l’Au-Revoir doit être réputé établi exclusivement par le pavillon qu’il était en droit de porter ;

Considérant qu’il appert des faits ci-dessus rapportés que l’Au-Revoir, enregistré comme navire français et considéré comme tel par l’État français, avait le droit de battre pavillon

français et qu’il doit, dès lors, dans l’espèce, être réputé navire français, le 3 novembre 1914, date de sa capture ;

Que la question de savoir à qui, en réalité, appartenait le navire, n’a donc pas à être examinée par le conseil ;

Considérant que si la francisation a été retirée au navire le 17 mai 1915, ce retrait est postérieur à la capture ;

Que pour apprécier la validité d’une capture, c’est à la date à laquelle elle a été opérée que l’état civil et le caractère du navire doivent être examinés ; que les changements, cessions,

transferts, enregistrement, radiation ou retrait d’enregistrement, survenus postérieurement, sont sans effet tant au profit qu’au préjudice soit du capteur, soit des intérêts capturés.

Décide :

Est nulle et de nul effet la capture pratiquée le 3 novembre 1914, sur le vapeur Au-Revoir, par les autorités navales du port de Boulogne.

Délibéré à Paris, dans la séance du 14 février 1916, où siégeaient : MM. Mayniel, président ; René Worms, Rouchon-Mazerat, Gauthier, Fuxier, Fromageot et de Ramey de Sugny, membres du conseil, en présence de M. Chardenet, commissaire du Gouvernement.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le secrétaire-greffier.

Ont signé à la minute :

E. MAYNIEL, président,

Paul GAUTHIER, rapporteur,

Et G. RAAB D’OËRRY, secrétaire-greffier.

Pour expédition conforme :

Le secrétaire-greffier.

G. RAAB D’OËRRY.

Vu par nous, commissaire du Gouvernement :

P. CHARDENET.

Le Conseil des prises a rendu la décision suivante, entre :

D’une part, le sieur Philippe Hattemer, agent maritime, demeurant à Paris, 7, rue Scribe, se disant propriétaire du vapeur Au-Revoir, capturé le 3 novembre 1914 à Boulogne par les autorités navales de ce port, agissant sur l’ordre du Ministre de la Marine, suivant télégramme du préfet maritime de Cherbourg en date du même jour ;

Et, le Ministre de la Marine, agissant comme représentant de l’État et au nom de la Caisse des invalides de la marine, d’autre part,

Vu la lettre au Ministre de la Marine du 13 juillet 1915, enregistrée au secrétariat du 23 juillet 1915 portant envoi du dossier d’instruction concernant la capture du vapeur Au-Revoir et concluant à ce qu’il plaise au conseil en reconnaître la validité ;

Vu les pièces et documents composant ledit dossier et notamment : 1° – le procès-verbal de capture, en date à Boulogne du 3 novembre 1914 ; 2° – un extrait des matricules des bâtiments du commerce du 26 juin 1915, concernant l’Au-Revoir ; 3° – une lettre du receveur principal des douanes à Boulogne faisant connaître que la francisation dudit vapeur a été retirée par décision administrative du 17 mai 1915 ; 4° – un mémoire du sieur Philippe Hattemer tendant à voir dire par le Conseil des prises que la capture de l’Au-Revoir est illégale et ordonner la restitution immédiate dudit navire au sieur Hattemer ;

Vu les conclusions du commissaire du Gouvernement tendant à ce qu’il plaise au conseil déclarer nulle et de nul effet la capture du vapeur Au-Revoir ;

Vu l’avis inséré au Journal officiel du 25 juillet 1915 ;

Vu les arrêtés du 6 germinal an VIII et du 2 prairial an XI ;

Vu le décret du 25 août 1914, rendant applicable, durant la présente guerre, la déclaration signée à Londres le 26 février 1909, relative au droit de la guerre maritime, sauf certaines

additions et modifications que ledit décret détermine ;

Vu les décrets des 9 mai 1859 et 28 novembre 1861 ;

Ouï M. Chardenet, commissaire du gouvernement, en ses observations à l’appui de ses conclusions ci-dessus visées, et M. Henri Fromageot, membre du conseil, en son rapport ;

Après en avoir délibéré,

En fait :

Considérant que suivant procès-verbal en date à Boulogne du 3 novembre 1914, le vapeur Au-Revoir, battant pavillon français, a été capturé par les autorités navales dudit port comme étant en fait une propriété allemande ;

Considérant qu’aucun des papiers de bord, prétendus saisis à bord, ne figurent au dossier mais qu’il est établi, et non contesté par les parties, que le 3 novembre 1914, date de la

capture, l’Au-Revoir, vapeur de 1.057, 85 / 370,80 tonneaux affecté jusqu’au début de la guerre en qualité de navire français à un trafic de cabotage français, et réquisitionné, depuis le 28 août 1914, comme navire français par l’administration de la marine, était immatriculé à Boulogne sous le n° 236 et francisé dans ce port depuis le 15 avril 1912 ;

Qu’au dossier figure, en effet, un extrait de la matricule des navires de commerce armés à Cherbourg constatant la nationalité française et le droit de battre pavillon français, reconnus audit vapeur par l’État français ;

Considérant que le Ministre de la Marine soutient que, d’après des renseignements à lui fournis par le Ministre de la Justice, le vapeur Au-Revoir serait, en fait, grâce à une hypothèque, la propriété de la compagnie allemande de navigation Hamburg-Amerika — que Philippe Hatttemer serait seulement propriétaire apparent — enfin que la francisation serait retirée audit navire depuis le 17 mai 1915 ;

Considérant que de son côté Hattemer prétend être bien et dûment propriétaire dudit navire et que les droits d’hypothèque ou autres pouvant grever le navire au profit de la

Hamburg-Amerika-Linie laissent à celle-ci le caractère de créancier sans porter atteinte au droit de propriété ;

En droit :

Considérant que l’article 57 de la déclaration de Londres 1909, ci-dessus visée, porte : « Sous réserve des dispositions relatives au transfert de pavillon, le caractère neutre ou ennemi du navire est déterminé par le pavillon qu’il a le droit de porter. » ;

Que le 3 novembre 1914, cette disposition était applicable intégralement en exécution du décret du 25 août 1914, et qu’il n’y a donc pas a tenir compte des additions ou modifications

qui ont pu y être apportées par la suite ; qu’elle a été textuellement reproduite par le Ministre de la Marine dans ses instructions sur le droit international en temps de guerre du

19 décembre 1912, applicables à la date de la capture ;

Qu’en conséquence, le caractère national, neutre ou ennemi de l’Au-Revoir doit être réputé établi exclusivement par le pavillon qu’il était en droit de porter ;

Considérant qu’il appert des faits ci-dessus rapportés que l’Au-Revoir, enregistré comme navire français et considéré comme tel par l’État français, avait le droit de battre pavillon

français et qu’il doit, dès lors, dans l’espèce, être réputé navire français, le 3 novembre 1914, date de sa capture ;

Que la question de savoir à qui, en réalité, appartenait le navire, n’a donc pas à être examinée par le conseil ;

Considérant que si la francisation a été retirée au navire le 17 mai 1915, ce retrait est postérieur à la capture ;

Que pour apprécier la validité d’une capture, c’est à la date à laquelle elle a été opérée que l’état civil et le caractère du navire doivent être examinés ; que les changements, cessions,

transferts, enregistrement, radiation ou retrait d’enregistrement, survenus postérieurement, sont sans effet tant au profit qu’au préjudice soit du capteur, soit des intérêts capturés.

Décide :

Est nulle et de nul effet la capture pratiquée le 3 novembre 1914, sur le vapeur Au-Revoir, par les autorités navales du port de Boulogne.

Délibéré à Paris, dans la séance du 14 février 1916, où siégeaient : MM. Mayniel, président ; René Worms, Rouchon-Mazerat, Gauthier, Fuxier, Fromageot et de Ramey de Sugny, membres du conseil, en présence de M. Chardenet, commissaire du Gouvernement.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le secrétaire-greffier.

Ont signé à la minute :

E. MAYNIEL, président,

Paul GAUTHIER, rapporteur,

Et G. RAAB D’OËRRY, secrétaire-greffier.

Pour expédition conforme :

Le secrétaire-greffier.

G. RAAB D’OËRRY.

Vu par nous, commissaire du Gouvernement :

P. CHARDENET.

Dernière modification par Rutilius le jeu. juil. 09, 2020 9:06 am, modifié 1 fois.

Bien amicalement à vous,

Daniel.

Daniel.

AU-REVOIR ― Patrouilleur-dragueur auxiliaire (1914~1916).

AU-REVOIR ― Patrouilleur-dragueur auxiliaire (1914~1916).

Bonsoir à tous,

Au-Revoir ― Transbordeur à vapeur et à aubes de 1.057,85 tx jb et de de 979 tx jn. Lancé le 20 janvier 1896 sous le nom de Calais par le chantier Denny W. & Bros. Ltd., de Dumbarton (Écosse, Royaume-Uni), pour le compte de la South Eastern & Chatham Railway C°, de Londres.

Fictivement cédé en 1912 à l’armement Philippe Hattemer, de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) et renom-mé Au-Revoir. Immatriculé à Boulogne-sur-Mer sous le n° 236 et francisé dans ce port le 15 avril 1912 ; alors affecté au service d’escale des transatlantiques de la Hamburg-Amerikanishe Packetfahrt Aktien Gesellschaft (HAPAG).

Réquisitionné par l’État français le 28 août 1914, inscrit sur la Liste des bâtiments de guerre français début Septembre 1914 (J.O. 9 sept. 1914, p. 7.878) et reconverti en dragueur auxiliaire. Capturé le 3 novembre 1914 par les autorités navales du port de Boulogne-sur-Mer comme étant en fait une propriété allemande ; en conséquence, francisation retirée par une décision de l’administration des Douanes en date du 17 mai 1915. Néanmoins, capture du bâtiment déclarée nulle et de nul effet par une décision du Conseil des prises en date du 14 février 1916 (J.O. 18 mars 1916, p. 2.134).

Alors commandé par le lieutenant de vaisseau Eugène Léon RIVET, torpillé le 27 février 1917 par le sous-marin allemand UB-18 (Kapitänleutnant Otto STEINBRINCK) à 6 milles dans le N. N.-W. du cap de La Hève, par 49° 33’ N. et 0° 4’ E. Pris en remorque par l’Abeille-XI, finit par sombrer à un peu plus d’un mille dans le N. du même cap. Trois disparus.

Bien que n’ayant été inscrit sur la Liste des bâtiments de guerre français qu’en Septembre 1914, l’Au-Revoir fut néanmoins administrativement considéré comme bâtiment armé en guerre du 2 août 1914 au 27 février 1916, date de sa perte [Circulaire du 25 avril 1922 établissant la Liste des bâtiments et formations ayant acquis, du 3 août 1914 au 24 octobre 1919, le bénéfice du double en sus de la durée du service effectif (Loi du 16 avril 1920, art. 10, 12, 13.), §. A. Bâtiments de guerre et de commerce. : Bull. off. Marine 1922/14, p. 720 et 725.].

Fictivement cédé en 1912 à l’armement Philippe Hattemer, de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) et renom-mé Au-Revoir. Immatriculé à Boulogne-sur-Mer sous le n° 236 et francisé dans ce port le 15 avril 1912 ; alors affecté au service d’escale des transatlantiques de la Hamburg-Amerikanishe Packetfahrt Aktien Gesellschaft (HAPAG).

Réquisitionné par l’État français le 28 août 1914, inscrit sur la Liste des bâtiments de guerre français début Septembre 1914 (J.O. 9 sept. 1914, p. 7.878) et reconverti en dragueur auxiliaire. Capturé le 3 novembre 1914 par les autorités navales du port de Boulogne-sur-Mer comme étant en fait une propriété allemande ; en conséquence, francisation retirée par une décision de l’administration des Douanes en date du 17 mai 1915. Néanmoins, capture du bâtiment déclarée nulle et de nul effet par une décision du Conseil des prises en date du 14 février 1916 (J.O. 18 mars 1916, p. 2.134).

Alors commandé par le lieutenant de vaisseau Eugène Léon RIVET, torpillé le 27 février 1917 par le sous-marin allemand UB-18 (Kapitänleutnant Otto STEINBRINCK) à 6 milles dans le N. N.-W. du cap de La Hève, par 49° 33’ N. et 0° 4’ E. Pris en remorque par l’Abeille-XI, finit par sombrer à un peu plus d’un mille dans le N. du même cap. Trois disparus.

Bien que n’ayant été inscrit sur la Liste des bâtiments de guerre français qu’en Septembre 1914, l’Au-Revoir fut néanmoins administrativement considéré comme bâtiment armé en guerre du 2 août 1914 au 27 février 1916, date de sa perte [Circulaire du 25 avril 1922 établissant la Liste des bâtiments et formations ayant acquis, du 3 août 1914 au 24 octobre 1919, le bénéfice du double en sus de la durée du service effectif (Loi du 16 avril 1920, art. 10, 12, 13.), §. A. Bâtiments de guerre et de commerce. : Bull. off. Marine 1922/14, p. 720 et 725.].

Dernière modification par Rutilius le jeu. juil. 09, 2020 9:15 am, modifié 1 fois.

Bien amicalement à vous,

Daniel.

Daniel.

AU-REVOIR ― Patrouilleur-dragueur auxiliaire (1914~1916).

AU-REVOIR ― Patrouilleur-dragueur auxiliaire (1914~1916).

Bonsoir à tous,

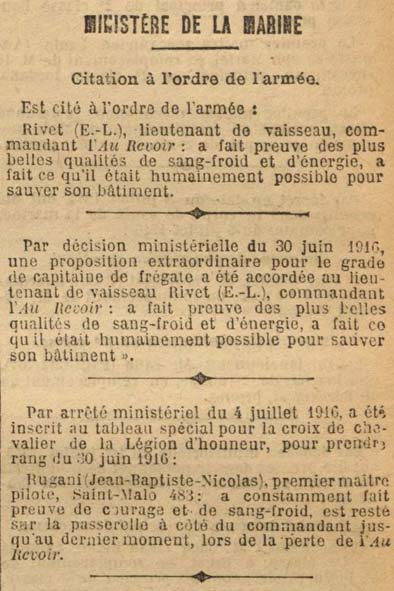

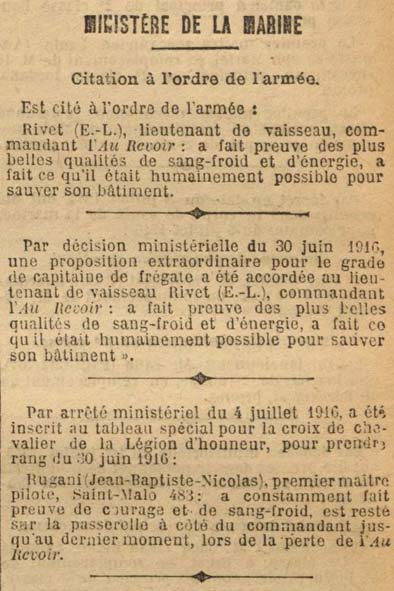

Récompenses et distinctions consécutives à la perte du dragueur Au-Revoir

• Journal officiel du 5 juillet 1916, p. 5.933.

• Journal officiel du 15 octobre 1919, p. 11.385.

• Journal officiel du 15 octobre 1919, p. 11.385.

Dernière modification par Rutilius le jeu. juil. 09, 2020 9:21 am, modifié 1 fois.

Bien amicalement à vous,

Daniel.

Daniel.

Re: AU REVOIR - Patrouilleur-dragueur auxiliaire

Re: AU REVOIR - Patrouilleur-dragueur auxiliaire

Bonjour,

On notera que, techniquement, les compagnies de paquebots, dans des ports où la taille de leurs navires ne leur permettaient pas de venir à quai pour embarquer leurs passagers, devaient avoir recours à des transbordeurs. Dans les ports français, ces transbordeurs devaient être sous pavillon français. Ce sont donc les compagnies de paquebots qui choisissaient la formule juridique qui leur convenait pour satisfaire la loi française ou faire semblant de la respecter. La White Star Line, en même temps qu'elle faisait construire l'Olympic et le Titanic, faisait aussi construire, pour l'escale de ces deux paquebots à Cherbourg, les transbordeurs Traffic et Nomadic, immatriculés à Cherbourg. Au Havre, la Compagnie générale transatlantique disposait du Minotaure, conçu à la fois pour servir de transbordeur et de remorqueur.

Cordialement.

On notera que, techniquement, les compagnies de paquebots, dans des ports où la taille de leurs navires ne leur permettaient pas de venir à quai pour embarquer leurs passagers, devaient avoir recours à des transbordeurs. Dans les ports français, ces transbordeurs devaient être sous pavillon français. Ce sont donc les compagnies de paquebots qui choisissaient la formule juridique qui leur convenait pour satisfaire la loi française ou faire semblant de la respecter. La White Star Line, en même temps qu'elle faisait construire l'Olympic et le Titanic, faisait aussi construire, pour l'escale de ces deux paquebots à Cherbourg, les transbordeurs Traffic et Nomadic, immatriculés à Cherbourg. Au Havre, la Compagnie générale transatlantique disposait du Minotaure, conçu à la fois pour servir de transbordeur et de remorqueur.

Cordialement.

Memgam

AU-REVOIR ― Patrouilleur-dragueur auxiliaire (1914~1916).

AU-REVOIR ― Patrouilleur-dragueur auxiliaire (1914~1916).

Bonsoir à tous,

Eugène Léon RIVET, dernier commandant de l'Au-Revoir

Né le 22 juillet 1880 à Conflans-en-Jarnisy (Meurthe-et-Moselle) et décédé le 22 juin 1964 à Paris, au 9, avenue Raymond Poincaré (XVIe Arr.).

• Fils de Pierre Gustave Romain RIVET, né vers 1845, percepteur-receveur municipal, et d’Anne Marie LAJOUX, née vers 1849, sans profession, son épouse (Registre des actes d’état civil de la commune de Conflans-en-Jarnisy, Année 1880, acte n° 25).

• Époux de Marie Amélie Lucienne RÉGURON, née le 20 octobre 1884 à Brest (Finistère) et décédée le 4 avril 1954 à Paris (XVIe Arr.), avec laquelle il avait contracté mariage à Brest, le 21 avril 1914 (Registre des actes de mariage de la ville de Brest, Année 1914, f° 98, acte n° 193).

Fille de Jean Arthur RÉGURON, négociant, consul de Belgique à la résidence de Brest, et de Françoise Marie Louise BEYRIES, sans profession (Registre des actes de naissance de la ville de Brest, Année 1884, f° 102, acte n° 1.047). Époux ayant contracté mariage à Bordeaux (Gironde), le 29 janvier 1881.

Divorcée de Paul Gustave MONTENOT, ancien marchand de vin, avec lequel elle avait contracté mariage à Brest, le 15 janvier 1906 (Trib. civ. Brest, 21 mai 1913, transcrit à Brest, le 8 avr. 1914 : Registre des actes de mariage de la ville de Brest, Année 1914, f° 79, acte n° 155).

Les témoins de mariage d’Eugène Léon RIVET furent :

— Paul Adolphe RIVET, son frère, né le 7 mai 1876 à Wasigny (Ardennes) et décédé le 21 mars 1958 à Paris (XVIe Arr.) (Registre des actes d’état civil de la commune de Wasigny, copies intégrales des années 1873 à 1876, Année 1876, acte n° 19), médecin-major, ancien élève de École nationale de médecine militaire de Lyon (1897), anthropologue, professeur au Muséum national d’histoire naturelle, directeur du Musée d’ethnographie du Trocadéro (1927), futur Musée de l’homme (1937). Époux de Maria Mercédes Jetrudia ANDRADE, avec laquelle il avait contracté mariage à Paris (XVe Arr.), le 1er avril 1922 (Registre des actes d’état civil de la commune de Wasigny, précité, Année 1876, acte n° 19 – mention marginale.).

— Lucien Alexandre PERRIER, lieutenant de vaisseau appartenant également à la promotion 1897 de l’École navale, qui était alors embarqué sur le croiseur cuirassé Gloire.

• Fils de Pierre Gustave Romain RIVET, né vers 1845, percepteur-receveur municipal, et d’Anne Marie LAJOUX, née vers 1849, sans profession, son épouse (Registre des actes d’état civil de la commune de Conflans-en-Jarnisy, Année 1880, acte n° 25).

• Époux de Marie Amélie Lucienne RÉGURON, née le 20 octobre 1884 à Brest (Finistère) et décédée le 4 avril 1954 à Paris (XVIe Arr.), avec laquelle il avait contracté mariage à Brest, le 21 avril 1914 (Registre des actes de mariage de la ville de Brest, Année 1914, f° 98, acte n° 193).

Fille de Jean Arthur RÉGURON, négociant, consul de Belgique à la résidence de Brest, et de Françoise Marie Louise BEYRIES, sans profession (Registre des actes de naissance de la ville de Brest, Année 1884, f° 102, acte n° 1.047). Époux ayant contracté mariage à Bordeaux (Gironde), le 29 janvier 1881.

Divorcée de Paul Gustave MONTENOT, ancien marchand de vin, avec lequel elle avait contracté mariage à Brest, le 15 janvier 1906 (Trib. civ. Brest, 21 mai 1913, transcrit à Brest, le 8 avr. 1914 : Registre des actes de mariage de la ville de Brest, Année 1914, f° 79, acte n° 155).

Les témoins de mariage d’Eugène Léon RIVET furent :

— Paul Adolphe RIVET, son frère, né le 7 mai 1876 à Wasigny (Ardennes) et décédé le 21 mars 1958 à Paris (XVIe Arr.) (Registre des actes d’état civil de la commune de Wasigny, copies intégrales des années 1873 à 1876, Année 1876, acte n° 19), médecin-major, ancien élève de École nationale de médecine militaire de Lyon (1897), anthropologue, professeur au Muséum national d’histoire naturelle, directeur du Musée d’ethnographie du Trocadéro (1927), futur Musée de l’homme (1937). Époux de Maria Mercédes Jetrudia ANDRADE, avec laquelle il avait contracté mariage à Paris (XVe Arr.), le 1er avril 1922 (Registre des actes d’état civil de la commune de Wasigny, précité, Année 1876, acte n° 19 – mention marginale.).

— Lucien Alexandre PERRIER, lieutenant de vaisseau appartenant également à la promotion 1897 de l’École navale, qui était alors embarqué sur le croiseur cuirassé Gloire.

Carrière

Admis à l’École navale le 5 octobre 1897 à la suite du concours organisé la même année, étant classé 8e sur une liste de 66 élèves (Déc. min. 13 sept. 1897, J.O. 14 sept. 1897, p. 5.214).

Nommé au grade d’aspirant de 2e classe à compter du 1er août 1899, étant classé 16e sur une liste de 65 élèves (Déc. min. 31 juill. 1899, J.O. 1er août 1899, p. 5.200).

En 1900, embarqué sur le croiseur Iphigénie (École d’application des aspirants).

Promu au grade d’aspirant de 1re classe à compter du 5 octobre 1900, étant classé 16e sur une liste de 65 élèves (D. 7 août 1900, J.O. 9 août 1900, p. 5.288). Attaché au port de Toulon (J.O. 11 août 1900, p. 5.379).

Étant affecté à l’Océan pacifique à Nouméa (J.O. 10 août 1900, p. 5.352), embarque sur le sur le croiseur Protet, dans la Division navale du Pacifique oriental.

Par décret du 23 septembre 1902 (J.O. 28 sept. 1902, p. 6.408), promu au grade d’enseigne de vaisseau.

Par décision ministérielle du 9 mars 1903 (J.O. 11 mars 1903, p. 1.548), désigné pour embarquer sur le contre-torpilleur Javeline en essais à Lorient. En débarque en 1905.

En Février 1906, désigné pour embarquer comme second sur un torpilleur de la 2e Flottille de la Méditerranée (J.O. 6 févr. 1906, p. 821).

En Septembre 1906, désigné pour suivre, à compter du 1er octobre 1906, les cours de l’École des torpilles, à Toulon (J.O. 16 sept. 1906, p. 6.321).

En Août 1907, désigné pour embarquer comme torpilleur sur le cuirassé Gaulois, dans l’Escadre de la Méditerranée (J.O. 13 août 1907, p. 5.858).

Par décision ministérielle du 17 août 1907 (J.O. 22 août 1907, p. 6.074), lui est conférée la spécialité d’officier torpilleur.

En Juin 1908 (J.O. 24 juin 1908, p. 4.243), désigné au choix pour embarquer le 1er juillet 1908 sur le cuirassé Marceau (École des marins torpilleurs).

Par décret du 30 juin 1910 (J.O. 2 juill. 1910, p. 5.691), promu au grade de lieutenant de vaisseau (1er tour ; ancienneté).

En 1911 et 1912, embarqué en qualité d’instructeur sur le croiseur Duguay-Trouin (École d’application des aspirants).

En Décembre 1912 (J.O. 4 déc. 1912, p. 10.181), désigné pour servir comme second à l’Atelier central de la flotte, à Brest.

En 1914 et 1915, embarqué sur le croiseur cuirassé Dupetit-Thouars.

Par décret du 10 novembre 1915 (J.O. 12 nov. 1915, p. 8.131), désigné au commandement d'un dragueur de mines, à Cherbourg.

En 1916, exerce le commandement du dragueur auxiliaire Au-Revoir, ainsi que celui de la 1re Section de la 5e Division de la 4e Escadrille de patrouille de la Manche.

De Janvier 1917 à Octobre 1918, exerce le commandement du dragueur-canonnière Espiègle.

Par décret du 3 août 1918 (J.O. 5 août 1918, p. 6.784), promu au grade de capitaine de corvette (2e tour ; au choix).

En 1918 et 1919, exerce le commandement des Patrouilles aériennes de Corse.

En 1919, attaché au cabinet du Ministre de la Marine.

Par décret du 25 septembre 1920 (J.O. 27 sept. 1920, p. 14.244), promu au grade de capitaine de frégate.

En 1920 et 1921, détaché en Allemagne à la Commission de contrôle aéronautique interalliée.

Breveté pilote de dirigeable à compter du 24 décembre 1921 (J.O. 11 janv. 1922, p. 570).

Par décret du 18 juillet 1922 (J.O. 23 juill. 1922, p. 7.725), nommé au commandement du Centre de dirigeables de Cuers-Pierrefeu.

En 1925, et jusqu’à fin Décembre de la même année, affecté au Service central de l’aéronautique militaire du Ministère de la Marine.

Par décret du 4 mars 1926 (J.O. 5 mars 1926, p. 2.924), promu au grade de capitaine de vaisseau.

Par décret du 18 décembre 1927 (J.O. 19 déc. 1927, p. 12.769), nommé au commandement du croiseur Primauguet.

Par décret du 13 juillet 1928 (J.O. 14 juill. 1928, p. 7.964), nommé au commandement du porte-avion Béarn.

En 1931 et 1932, professeur à l’École de guerre navale, à Paris, fonction qui lui valut d’être nommé officier d’académie (Arr. 14 juill. 1932, J.O. 17 juill. 1932, p. 7.706 et 7.748).

Par décret du 4 août 1932 (J.O. 5 août 1932, p. 8.596), promu au grade de contre-amiral à compter du 13 août 1932.

Par décret du 5 août 1932 (J.O. 7 août 1932, p. 8.671), nommé major général à Sidi-Abdallah (Bizerte). Rejoignit sa destination par le paquebot parti de Marseille le 18 septembre 1932 et prit ses fonctions dès son arrivée (J.O. 14 août 1932, p. 8.874).

Par décret du 17 février 1934 (J.O. 18 févr. 1934, p. 1.635), nommé au commandement de la Division navale du Levant.

Par décret du 10 mai 1936 (J.O. 13 mai 1936, p. 4.968), nommé major général à Brest.

Par décret du 25 février 1937 (J.O. 28 févr. 1937, p. 2.579 ; rectif. J.O. 3 mars 1937, p. 2.665), promu au grade de vice-amiral à compter du 1er mai 1937.

De 1937 à 1939, préfet maritime de la 1re Région maritime, à Cherbourg.

Par décret du 22 juillet 1937 (J.O. 28 juill. 1937, p. 8.513), promu au grade d’officier dans l’Ordre du Mérite maritime.

Le 15 juin 1939, promu au grade de vice-amiral d’escadre.

De 1939 à 1940, préfet maritime de la 4e Région maritime, à Bizerte.

Par un arrêté du Ministre de la Marine en date du 29 décembre 1939 (J.O. ... janv. 1940, p. ...), élevé à la dignité Grand officier dans l’Ordre de la Légion d’honneur.

Le 2 août 1940, placé dans la 2e Section du cadre des officiers généraux (Réserve).

Par décret du 6 février 1950, nommé membre titulaire de la Section militaire de l’Académie de marine.

Nommé au grade d’aspirant de 2e classe à compter du 1er août 1899, étant classé 16e sur une liste de 65 élèves (Déc. min. 31 juill. 1899, J.O. 1er août 1899, p. 5.200).

En 1900, embarqué sur le croiseur Iphigénie (École d’application des aspirants).

Promu au grade d’aspirant de 1re classe à compter du 5 octobre 1900, étant classé 16e sur une liste de 65 élèves (D. 7 août 1900, J.O. 9 août 1900, p. 5.288). Attaché au port de Toulon (J.O. 11 août 1900, p. 5.379).

Étant affecté à l’Océan pacifique à Nouméa (J.O. 10 août 1900, p. 5.352), embarque sur le sur le croiseur Protet, dans la Division navale du Pacifique oriental.

Par décret du 23 septembre 1902 (J.O. 28 sept. 1902, p. 6.408), promu au grade d’enseigne de vaisseau.

Par décision ministérielle du 9 mars 1903 (J.O. 11 mars 1903, p. 1.548), désigné pour embarquer sur le contre-torpilleur Javeline en essais à Lorient. En débarque en 1905.

En Février 1906, désigné pour embarquer comme second sur un torpilleur de la 2e Flottille de la Méditerranée (J.O. 6 févr. 1906, p. 821).

En Septembre 1906, désigné pour suivre, à compter du 1er octobre 1906, les cours de l’École des torpilles, à Toulon (J.O. 16 sept. 1906, p. 6.321).

En Août 1907, désigné pour embarquer comme torpilleur sur le cuirassé Gaulois, dans l’Escadre de la Méditerranée (J.O. 13 août 1907, p. 5.858).

Par décision ministérielle du 17 août 1907 (J.O. 22 août 1907, p. 6.074), lui est conférée la spécialité d’officier torpilleur.

En Juin 1908 (J.O. 24 juin 1908, p. 4.243), désigné au choix pour embarquer le 1er juillet 1908 sur le cuirassé Marceau (École des marins torpilleurs).

Par décret du 30 juin 1910 (J.O. 2 juill. 1910, p. 5.691), promu au grade de lieutenant de vaisseau (1er tour ; ancienneté).

En 1911 et 1912, embarqué en qualité d’instructeur sur le croiseur Duguay-Trouin (École d’application des aspirants).

En Décembre 1912 (J.O. 4 déc. 1912, p. 10.181), désigné pour servir comme second à l’Atelier central de la flotte, à Brest.

En 1914 et 1915, embarqué sur le croiseur cuirassé Dupetit-Thouars.

Par décret du 10 novembre 1915 (J.O. 12 nov. 1915, p. 8.131), désigné au commandement d'un dragueur de mines, à Cherbourg.

En 1916, exerce le commandement du dragueur auxiliaire Au-Revoir, ainsi que celui de la 1re Section de la 5e Division de la 4e Escadrille de patrouille de la Manche.

De Janvier 1917 à Octobre 1918, exerce le commandement du dragueur-canonnière Espiègle.

Par décret du 3 août 1918 (J.O. 5 août 1918, p. 6.784), promu au grade de capitaine de corvette (2e tour ; au choix).

En 1918 et 1919, exerce le commandement des Patrouilles aériennes de Corse.

En 1919, attaché au cabinet du Ministre de la Marine.

Par décret du 25 septembre 1920 (J.O. 27 sept. 1920, p. 14.244), promu au grade de capitaine de frégate.

En 1920 et 1921, détaché en Allemagne à la Commission de contrôle aéronautique interalliée.

Breveté pilote de dirigeable à compter du 24 décembre 1921 (J.O. 11 janv. 1922, p. 570).

Par décret du 18 juillet 1922 (J.O. 23 juill. 1922, p. 7.725), nommé au commandement du Centre de dirigeables de Cuers-Pierrefeu.

En 1925, et jusqu’à fin Décembre de la même année, affecté au Service central de l’aéronautique militaire du Ministère de la Marine.

Par décret du 4 mars 1926 (J.O. 5 mars 1926, p. 2.924), promu au grade de capitaine de vaisseau.

Par décret du 18 décembre 1927 (J.O. 19 déc. 1927, p. 12.769), nommé au commandement du croiseur Primauguet.

Par décret du 13 juillet 1928 (J.O. 14 juill. 1928, p. 7.964), nommé au commandement du porte-avion Béarn.

En 1931 et 1932, professeur à l’École de guerre navale, à Paris, fonction qui lui valut d’être nommé officier d’académie (Arr. 14 juill. 1932, J.O. 17 juill. 1932, p. 7.706 et 7.748).

Par décret du 4 août 1932 (J.O. 5 août 1932, p. 8.596), promu au grade de contre-amiral à compter du 13 août 1932.

Par décret du 5 août 1932 (J.O. 7 août 1932, p. 8.671), nommé major général à Sidi-Abdallah (Bizerte). Rejoignit sa destination par le paquebot parti de Marseille le 18 septembre 1932 et prit ses fonctions dès son arrivée (J.O. 14 août 1932, p. 8.874).

Par décret du 17 février 1934 (J.O. 18 févr. 1934, p. 1.635), nommé au commandement de la Division navale du Levant.

Par décret du 10 mai 1936 (J.O. 13 mai 1936, p. 4.968), nommé major général à Brest.

Par décret du 25 février 1937 (J.O. 28 févr. 1937, p. 2.579 ; rectif. J.O. 3 mars 1937, p. 2.665), promu au grade de vice-amiral à compter du 1er mai 1937.

De 1937 à 1939, préfet maritime de la 1re Région maritime, à Cherbourg.

Par décret du 22 juillet 1937 (J.O. 28 juill. 1937, p. 8.513), promu au grade d’officier dans l’Ordre du Mérite maritime.

Le 15 juin 1939, promu au grade de vice-amiral d’escadre.

De 1939 à 1940, préfet maritime de la 4e Région maritime, à Bizerte.

Par un arrêté du Ministre de la Marine en date du 29 décembre 1939 (J.O. ... janv. 1940, p. ...), élevé à la dignité Grand officier dans l’Ordre de la Légion d’honneur.

Le 2 août 1940, placé dans la 2e Section du cadre des officiers généraux (Réserve).

Par décret du 6 février 1950, nommé membre titulaire de la Section militaire de l’Académie de marine.

Distinctions honorifiques

□ Par décret du Président de la République en date du 31 décembre 1913 (J.O. 1er janv. 1914, p. 54), nommé au grade de chevalier dans l’Ordre de la Légion d’honneur dans les termes suivants :

« Rivet (Eugène-Léon), lieutenant de vaisseau ; 16 ans 3 mois de services, dont 14 ans 3 mois à la mer. »

□ Par décision ministérielle du 30 juin 1916 (J.O. 5 juill. 1916, p. 5.933), lui est accordée une proposition extraordinaire pour le grade de capitaine de frégate dans les termes suivants :

« Lieutenant de vaisseau Rivet (E.-L.), commandant l’Au Revoir : a fait preuve des plus belles qualités de sang-froid et d’énergie, a fait ce qu’il était humainement possible pour sauver son bâtiment. ».

□ En Juillet 1916, cité à l’ordre de l’armée dans les termes suivants (J.O. 5 juill. 1916, p. 5.933) :

« Rivet (E.-L.), lieutenant de vaisseau, commandant l’Au Revoir : a fait preuve des plus belles qualités de sang-froid et d’énergie, a fait ce qu’il était humainement possible pour sauver son bâtiment. »

□ Par arrêté du Ministre de la Marine en date du 7 novembre 1920 (J.O. 9 nov. 1920, p. 17.939), inscrit au tableau spécial de la Légion d’honneur pour le grade d’officier dans les termes suivants :

« Rivet (Eugène-Léon), capitaine de frégate : officier de haute valeur, ayant fait preuve des plus belles qualités militaires dans tous les postes qu'il a occupés. S’est distingué par son énergie et son sang-froid comme comandant d’unités de dragage, et lors de la perte de deux bâtiments qu’il commandait. Deux citations. » .

□ Par décret du Président de la République en date du 3 juillet 1933 (J.O. 7 juill. 1933, p. 7.069), promu au grade de commandeur dans l’Ordre de la Légion d’honneur dans les termes suivants :

« Rivet (Eugène-Louis), contre-amiral ; 35 ans 9 mois de services, dont 23 ans 2 mois à la mer en paix ou de services aériens ; 7 campagnes de guerre. Officier du 16 juin 1925. » (p. 7.070).

□ Par décret du Président de la République en date du 8 juin 1955 (J.O. 9 juin 1955, p. 5.825), élevé à la dignité Grand’Croix dans l’Ordre de la Légion d’honneur dans les termes suivants :

« Rivet (Eugène-Léon), vice-amiral d’escadre ; 57 ans de service, dont 14 ans 9 mois dans la réserve. Grand officier du 1er janvier 1940. »

« Rivet (Eugène-Léon), lieutenant de vaisseau ; 16 ans 3 mois de services, dont 14 ans 3 mois à la mer. »

□ Par décision ministérielle du 30 juin 1916 (J.O. 5 juill. 1916, p. 5.933), lui est accordée une proposition extraordinaire pour le grade de capitaine de frégate dans les termes suivants :

« Lieutenant de vaisseau Rivet (E.-L.), commandant l’Au Revoir : a fait preuve des plus belles qualités de sang-froid et d’énergie, a fait ce qu’il était humainement possible pour sauver son bâtiment. ».

□ En Juillet 1916, cité à l’ordre de l’armée dans les termes suivants (J.O. 5 juill. 1916, p. 5.933) :

« Rivet (E.-L.), lieutenant de vaisseau, commandant l’Au Revoir : a fait preuve des plus belles qualités de sang-froid et d’énergie, a fait ce qu’il était humainement possible pour sauver son bâtiment. »

□ Par arrêté du Ministre de la Marine en date du 7 novembre 1920 (J.O. 9 nov. 1920, p. 17.939), inscrit au tableau spécial de la Légion d’honneur pour le grade d’officier dans les termes suivants :

« Rivet (Eugène-Léon), capitaine de frégate : officier de haute valeur, ayant fait preuve des plus belles qualités militaires dans tous les postes qu'il a occupés. S’est distingué par son énergie et son sang-froid comme comandant d’unités de dragage, et lors de la perte de deux bâtiments qu’il commandait. Deux citations. » .

□ Par décret du Président de la République en date du 3 juillet 1933 (J.O. 7 juill. 1933, p. 7.069), promu au grade de commandeur dans l’Ordre de la Légion d’honneur dans les termes suivants :

« Rivet (Eugène-Louis), contre-amiral ; 35 ans 9 mois de services, dont 23 ans 2 mois à la mer en paix ou de services aériens ; 7 campagnes de guerre. Officier du 16 juin 1925. » (p. 7.070).

□ Par décret du Président de la République en date du 8 juin 1955 (J.O. 9 juin 1955, p. 5.825), élevé à la dignité Grand’Croix dans l’Ordre de la Légion d’honneur dans les termes suivants :

« Rivet (Eugène-Léon), vice-amiral d’escadre ; 57 ans de service, dont 14 ans 9 mois dans la réserve. Grand officier du 1er janvier 1940. »

Dernière modification par Rutilius le jeu. juil. 09, 2020 10:07 am, modifié 1 fois.

Bien amicalement à vous,

Daniel.

Daniel.

Re: AU REVOIR - Patrouilleur-dragueur auxiliaire

Re: AU REVOIR - Patrouilleur-dragueur auxiliaire

Bonjour,

Détails de la carrière aéronautique d'Eugène Rivet :

commandant des patrouilles aériennes de Corse du 1er novembre 1918 au 17 janvier 1919.

commandant des patrouilles aérienne de Lorient du 1er février au 22 juillet 1919.

commandant du Centre-école d'aérostation de Rochefort et commandant Aéro du 4ème arrondissement du 1er août 1921 au 1er septembre 1922.

commandant du Centre de dirigeables de Cuers-Pierrefeu du 11 décembre 1922 au 1er septembre 1923.

service général.

SC Aéro d'avril 1924 à février 1926.

commandant le porte-avions Béarn du 1er septembre 1928 au 1er septembre 1930.

service général.

Le capitaine de frégate Eugène Rivet est titulaire du brevet n° 152 de pilote de dirigeable

Source : Robert Feuilloy, Les dirigeables de la Marine française (1915-1937), ARDHAN, 2008, photo page 467.

Major (R) Norbert Desgouttes, Les commandements de l'aéronautique navale (1912-2000), ARDHAN, 2001.

Cordialement.

Détails de la carrière aéronautique d'Eugène Rivet :

commandant des patrouilles aériennes de Corse du 1er novembre 1918 au 17 janvier 1919.

commandant des patrouilles aérienne de Lorient du 1er février au 22 juillet 1919.

commandant du Centre-école d'aérostation de Rochefort et commandant Aéro du 4ème arrondissement du 1er août 1921 au 1er septembre 1922.

commandant du Centre de dirigeables de Cuers-Pierrefeu du 11 décembre 1922 au 1er septembre 1923.

service général.

SC Aéro d'avril 1924 à février 1926.

commandant le porte-avions Béarn du 1er septembre 1928 au 1er septembre 1930.

service général.

Le capitaine de frégate Eugène Rivet est titulaire du brevet n° 152 de pilote de dirigeable

Source : Robert Feuilloy, Les dirigeables de la Marine française (1915-1937), ARDHAN, 2008, photo page 467.

Major (R) Norbert Desgouttes, Les commandements de l'aéronautique navale (1912-2000), ARDHAN, 2001.

Cordialement.

Memgam