Le Léon Gambetta était un croiseur-cuirassé de 11 959 tonnes de déplacement. Il disposait de 3 machines alternatives (une par ligne d'arbre) d'une puissance de 28 500 cv lui permettant une vitesse maximum de 22, 5 noeuds. La vapeur nécessaire était produite par 28 chaudière Niclause brûlant du charbon. La quantité de charbon embarquée était de 2065 t maximum (soit 17 % du poids du navire). Cette quantité de charbon lui permettait de parcourir 6 600 milles à une vitesse de 10 noeuds. Pour mémoire, au moment du torpillage, il était à 6 noeuds et devait reprendre la vitesse de 10 noeuds à quatre heures du matin.

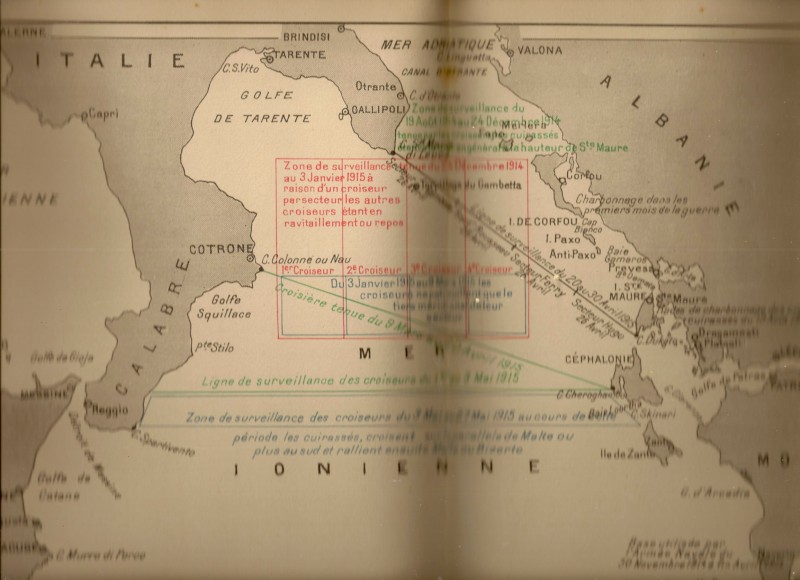

Bien entendu, la consommation de charbon journalière était variable selon la situation du bâtiment. Au mouillage, quelques chaudières étaient allumées pour la production de vapeur destinée à la production d'électricité, au fonctionnement des treuils, des guindeaux des lignes de mouillage et d'autres auxiliaires. A la mer, le nombre de chaudières en service dépendait de la vitesse, toutes étant bien entendues en service à la vitesse maximum, rarement utilisée. Dans des conditions de vitesse de 10 noeuds, pendant 24 heures, la consommation journalière était de l'ordre de 72 tonnes de charbon, ce qui épuisait les soutes en 28 jours. Pour des raisons évidentes de sécurité, de disponibilité pour le combat, la règle était de garder des soutes à moitié remplies, donc, un ravitaillement était nécessaire tous les 14 jours, plus fréquent si on pratiquait des vitesses plus élevées.

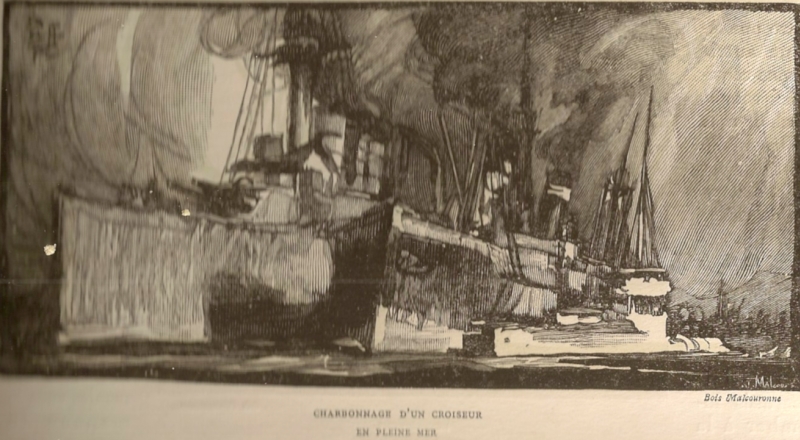

Le ravitaillement en chabon pouvait se faire au port, à partir des stocks constitués, le charbon étant amené le long du bord dans des wagons et il fallait ensuite constituer une chaîne humaine pour amener les briquettes au fond des soutes. C'était la "corvée de charbon" à laquelle participait quasiment tout l'équipage, sauf les officiers supérieurs, et qui était suivie d'une sérieuse séance de nettoyage. Sur rade, des mahonnes (chalands) venaient le long du bord et le processus était le même. Sur rade foraine (dépouvue de tout moyen portuaire), le navire charbonnier venait directement accoster le navire à ravitailler. Dès la guerre de 1914-1918, il existait des systèmes de ravitaillement entre navires, par câbles et wagonnets, comme un téléphérique.

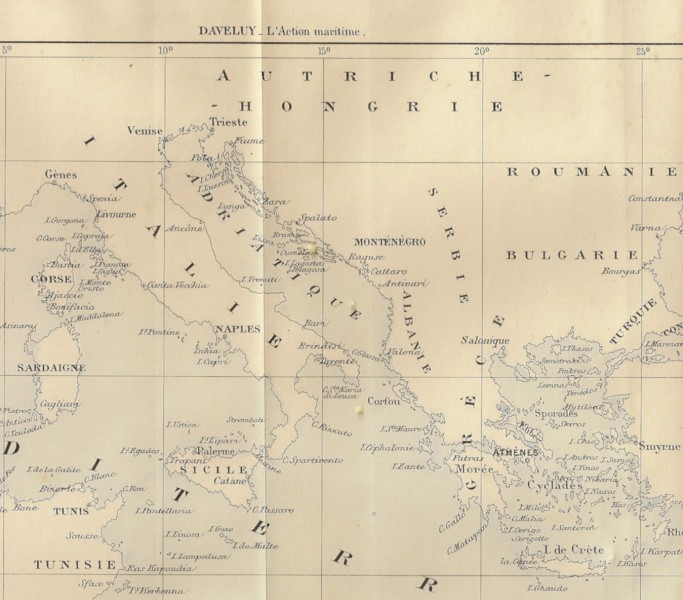

Depuis l'avénement de la vapeur, l'approvisionement en combustible est une préoccupation constante pour le commandement. En effet, tout déplacement est conditionné par la consommation du combustible qui est à bord et de la possibilité de se ravitailler dans des dépôts. La stratégie d'emploi des forces navales est directement conditionnée par la question du ravitaillement. En 14-18, toutes les Marines gardaient en tête la guerre russo-japonaise de 1904-1905, et le périple de l'escadre russe de l'amiral Rodjestvensky partant de la mer Baltique le 15 octobre 1904 et arrivant à Tsoushima le 27 mai 1905 pour y être détruite. Ce périple a été durement conditionné par le ravitaillement en charbon, rendu difficile, tant pour des considérations matérielles que politiques, certains pays refusant de ravitailler la flotte.

L'une des premières mesures prises au début de la Grande guerre a été de réquisitionner des navires charbonniers pour l'approvisionnement de la Flotte, particulièrement en Méditerranée où se trouvait le plus grand nombre de navires. Ils prennent du charbon à Cardiff (la meilleure qualité) qu'ils livrent à Bizerte. La capacité de livraison des mines est de 8 000 tonnes par semaine, transportée à Bizerte par une flotte de douze charbonniers affrétés en contrat à la journée. D'autres charbonniers sont réquisitionnés pour constituer une flotte de 25 navires.

Sources : P. Vincent-Bréchignac, Flottes de combat 1929, SEGMC, 1929.

Conway 's, All the world fighting ships, 1860-1905.

Marc Saibène, La marine marchande française, 1914-1918, Marines éditions, 2011.

La corvée de charbon, Cols Bleus n° 1176 du 3 avril 1971.

L.E. Bertin, La Marine moderne, Flammarion, 1920.

A. Reussner, L. Nicolas, La puissance navale dans l'histoire, de 1815 à 1914 ** EMOM, 1963.

Jean Randier, La Royale, * L'éperon et la cuirasse, l'histoire illustrée de la Marine nationale française des débits de la vapeur à la fin de la première guerre mondiale, Editions de la Cité, 1972.

Cordialement.