Bonjour à tous,

Le tracé des nouvelles frontières découlant des Préliminaires de paix signés à Versailles,

le 26 février 1871, du Traité définitif de paix signé à Francfort, le 10 mai 1871, et de la Convention additionnelle au Traité de Paix entre la France et l’Allemagne,

signée à Berlin, le 12 octobre 1871.

• Préliminaires de paix signés à Versailles, le 26 février 1871 (J.O. 29 mars 1871, p. 315 — Projet de loi de ratification ; Bull. des Lois, XIIe série, n° 51, p. 111, Texte n° 371).

« Art. 1er. ― La France renonce en faveur de l’Empire allemand à tous ses droits et titres sur les territoires situés à l’est de la frontière ci-après désignée.

La ligne de démarcation commence à la frontière nord-ouest du canton de Cattenom vers le grand-duché de Luxembourg, suit vers le sud les frontières occidentales des cantons de Cattenom et de Thionville, passe par le canton de Briey, en longeant les frontières occidentales des communes de Montois-la-Montagne et Roncourt, ainsi que les frontières orientales des communes de Sainte-Marie-aux-Chênes, Saint-Ail, Habonville, atteint la frontière du canton de Gorze, qu’elle traverse le long des frontières communales de Vionville, de Bouxières et d’Onville, suit la frontière sud-ouest respectivement sud de l’arrondissement de Metz, la frontière occidentale de l'arrondissement de Château-Salins jusqu’à la commune de Pettoncourt, dont elle embrasse les frontières occidentale et méridionale, pour suivre la crête des montagnes entre la Seille et le Moncel, jusqu’à la frontière de l’arrondissement de Sarrebourg au sud de la Garde. La démarcation coïncide ensuite avec la frontière de cet arrondissement jusqu’à la commune de Tanconville, dont elle atteint la frontière au nord ; de là, elle suit la crête des montagnes entre les sources de la Sarre-Blanche et de la Vezouse, jusqu’à la frontière du canton de Schirmeck, longe la frontière occidentale de ce canton, embrasse les communes de Saales, Bourg-Bruche, Colroy-la-Roche, Plaine, Ranrupt, Saulxures et Saint-Blaise-la-Roche, du canton de Saales, et coïncide avec la frontière occidentale des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin jusqu’au canton de Belfort, dont elle quitte la frontière méridionale non loin de Vourvenans, pour traverser le canton de Delle, aux limites méridionales des communes de Bourogne et Froide-Fontaine, et atteindre la frontière suisse, en longeant les frontières orientales des communes de Jonchery et Delle.

L’Empire allemand possédera ces territoires à perpétuité, en toute souveraineté et propriété. Une commission internationale, composée des représentants des Hautes Parties contractantes en nombre égal des deux côtés, sera chargée, immédiatement après l’échange des ratifications du présent Traité, d’exé-cuter sur le terrain le tracé de la nouvelle frontière, conformément aux stipulations précédentes. (1)

Cette commission présidera au partage des biens-fonds et capitaux qui jusqu’ici ont appartenu en commun à des districts ou des communes séparés par la nouvelle frontière ; en cas de désaccord sur le tracé et les mesures d’exécution, les membres de la commission en référeront à leurs Gouvernements respectifs.

La frontière, telle qu’elle vient d’être décrite, se trouve marquée en vert sur deux exemplaires conformes de la carte du territoire formant le gouvernement général d’Alsace, publiée à Berlin, en septembre 1870, par la division géographique et statistique de l’état-major général, et dont un exemplaire sera joint à chacune des deux expéditions du présent Traité.

Toutefois, le tracé indiqué a subi les modifications suivantes, de l’accord des deux parties contractantes : dans l’ancien département de la Moselle, les villages de Sainte-Marie-aux-Chênes, près de Saint-Privat-la-Montagne, et de Vionville, à l’ouest de Rezonville, seront cédés à l’Allemagne. Par contre, la ville et les fortifications de Belfort resteront à la France, avec un rayon qui sera déterminé ultérieurement. »

___________________________________________________________________________________________

(1) Commencés fin Mai 1871, les travaux de la Commission de délimitation ne furent achevés qu’en Avril 1877.

____________________________________________________________________________________________

• Traité définitif de paix signé à Francfort, le 10 mai 1871 (Annexé à la loi de ratification du 18 mai 1871 : J.O. 31 mai 1871, p. 1.169 ; Bull. des Lois, XIIe série, n° 51, p. 117, Texte n° 372).

« Art. 1. ― La distance de la ville de Belfort à la ligne de frontière, telle qu’elle a été d’abord proposée lors des négociations de Versailles, et telle qu’elle se trouve marquée sur la carte annexée à l’instrument ratifié du Traité des préliminaires du 26 février, est considérée comme indiquant la mesure du rayon qui, en vertu de la clause y relative du premier article des Préliminaires, doit rester à la France avec la ville et les fortifications de Belfort.

Le Gouvernement allemand est disposé à élargir ce rayon de manière qu’il comprenne les cantons de Belfort, de Delle et de Giromagny, ainsi que la partie occidentale du canton de Fontaine, à l’ouest d'une ligne à tracer du point où le canal du Rhône au Rhin sort du canton de Delle, au sud de Montreux-le-Château, jusqu’à la limite nord du canton entre Bourg et Félon, où cette ligne joindrait la limite est du canton de Giromagny.

Le Gouvernement allemand, toutefois, ne cédera les territoires susindiqués qu’à la condition que la République française, de son côté, consentira à une rectification de frontière le long des limites occidentales des cantons de Cattenom et de Thionville qui laissera à l’Allemagne le terrain à l’est d'une ligne partant de la frontière du Luxembourg entre Hussigny et Redingen, laissant à la France les villages de Thil et de Villerupt, se prolongeant entre Errouville et Aumetz, entre Beuvillers et Boulange, entre Trieux et Lomeringen, et joignant l’ancienne ligne de frontière entre Avril et Moyeuvre.

La commission internationale dont il est question dans l'article 1er des Préliminaires se rendra sur le terrain immédiatement après l'échange des ratifications du présent Traité, pour exécuter les travaux qui lui incombent et pour faire le tracé de la nouvelle frontière, conformément aux dispositions précédentes. »

Articles additionnels.

[...]

« Art. 3. ― La cession de territoire auprès de Belfort offerte par le Gouvernement allemand dans l’article 1er du présent Traité, ne échange de la rectification de frontière demandée à l’ouest de Thionville, sera augmentée des territoires des villages suivants : Rougemont, Leval, la Petite-Fontaine, Romagny, Félon, la Chapelle-sous-Rougemont, Angeot, Vauthiermont, la Rivière, la Grange, Reppe, Fontaine, Frais, Foussemagne, Cunelières, Montreux-le-Château, Bretagne, Chavannes-les-Grandes, Chavanatte et Suarce.

La route de Giromagny à Remirmont passant au ballon d’Alsace restera à la France dans tout son parcours et servira de limite en tant qu’elle est située en dehors du canton de Giromagny. »

• Convention additionnelle au Traité de Paix entre la France et l’Allemagne, signée à Berlin, le 12 octobre 1871 (Décret de promulgation du 31 octobre 1871 : J.O. 11 nov. 1871, p. 4.397 ; Bull. des Lois, XIIe série, n° 71, p. 373, Texte n° 670).

« Art. 10. ― Le Gouvernement allemand rétrocédera à la France :

1° – Les communes de Raon-les-Leau et de Raon-sur-Plaine, exclusivement de toute propriété domaniale ainsi que des propriétés communales et particulières enclavés dans le territoire domanial réservé ;

2° – La commune d’Igney et la partie de la commune d’Avricourt située entre la commune d’Igney, jusques et y compris le chemin de fer de Paris à Avricourt, et le chemin de fer d'Avricourt à Cirey.

Le Gouvernement français prendra à sa charge les frais d’une station de chemin de fer à construire sur le terrain choisi par le Gouvernement allemand, et qui suffira aux intérêts militaires et commerciaux autant que celle d’Avricourt.

Les devis de cette construction seront faits d’un commun accord ; le Gouvernement allemand aura soin de la faire exécuter le plus tôt possible.

Jusqu’à l'achèvement de la nouvelle station, le Gouvernement allemand se réserve le droit de tenir occupée la commune d’Igney ainsi que la partie de la commune d’Avricourt susindiquée.

La commission de délimitation sera chargée de déterminer la nouvelle frontière. »

• Georges DELAHACHE : « Alsace-Lorraine. La carte au liseré vert », Librairie Hachette, Paris, 3e éd., 1910, p. 81 à 91.

« [...] Les formalités suivirent un cours normal : discussions, à Bruxelles, pour arrêter les termes du traité définitif ; signature du traité, à Francfort, le 10 mai ; ratification par l’Assemblée Nationale, à Versailles, le 18.

Pendant ce temps, une opération émouvante se préparait : la réalisation du liséré vert. Aussitôt la mutilation décidée, on s’était occupé des mesures à prendre pour y procéder. Tandis que les plénipotentiaires français et allemands examinaient, à Bruxelles, puis à Francfort, toutes les autres questions, une commission spéciale de délimitation était nommée pour fixer la frontière nouvelle. (1) La commission commença ses travaux à Bruxelles, les continua à Francfort, et les acheva, jalons en mains, par les monts et par les plaines. Il faut suivre un instant ces hommes, leurs discussions, leur itinéraire, pour savoir comment se fit le territoire d’Alsace-Lorraine, pour pressentir quelles réalités, longuement douloureuses, de sentiment et d’intérêt allaient exprimer ces mots : démembrement du territoire, liens brisés avec la patrie.

M. de Bismarck avait dit, un jour, de la gloire qu’elle n'est pas une valeur cotée en Prusse (2), Pléni-potentiaires et commissaires purent s’en apercevoir rapidement. Et s’il est vrai que les négociations relatives à la capitulation de Paris eussent montré " le marchandage diplomatique " du vainqueur, ce mot d’Albert Sorel (3), se vérifia encore en ce qui concernait, tout au long de la frontière projetée, les délimitations de terrains, — prises de possession immédiates et escomptes d’intérêts à venir.

M. Thiers avait bien obtenu, en modification au tracé primitif et général, de conserver Belfort, " la ville et les fortifications de Belfort ", dit l’article Ier des préliminaires du 26 février, " avec un rayon qui sera déterminé ultérieurement ". Mais les Allemands ne lâchaient pas Belfort sans demander une petite compensation, d’un autre côté. — D’abord, de Belfort, ils lâchèrent le moins possible : sur " ce rayon qui sera déterminé ultérieurement " la discussion fut longue et vive. Laussedat et les Français soutenaient qu’avec un rayon trop court, la rétrocession de Belfort devenait un leurre ; Belfort enclavé dans un territoire désormais étranger ne serait plus d’aucune garantie pour la France ; il allait entendre ce rayon comme le rayon militaire d’une forteresse, équivalent à la portée de l’artillerie : au moins 10 kilomètres. Les Allemands, de leur côté, résistaient, allant même, un jour, jusqu’à s’appuyer malicieusement sur notre loi des servitudes militaires, ce qui aurait limité le rayon à 250 mètres du pied des glacis. On était loin de compte ! On finit par s'entendre, à Francfort, sur 7 à 8 kilomètres. — Ensuite, pour compenser la rétrocession de Belfort, ils demandaient plusieurs villages de la Moselle : Redange, Villerupt, Aumetz, Sainte-Marie-aux-Chênes, Vionville : pour payer le droit de " reporter notre frontière jusqu’à la ligne des Vosges — dit le vicomte de Meaux dans son rapport à l’Assemblée Nationale pour la ratification du traité (18 mai 1871) (4) —, rejoindre ainsi au nord le ballon d’Alsace, et garder sur ce point, avec 6.000 hec-tares, 27.000 Français de plus, nous abandonnerions sur notre frontière du Luxembourg une longueur de 8 à 10 kilomètres, une superficie de 10.000 hectares et une population de 7.000 Français ". C’était un peu plus qu'il ne paraissait : " La perte de terrains miniers d’une incontestable richesse et d’une qualité spéciale, la perte surtout de quelques milliers de Français, qui devaient croire leur sort fixé, et cette perte consentie par suite d’une transaction volontaire avec le vainqueur..." L’humeur joviale d’un des négociateurs français, Pouyer-Quertier, qui plaisait à Bismarck, sauva du moins Villerupt : "... Je ne vous eusse pas obligé à devenir François, dit-il au chancelier, et vous me faites Allemand ! — Comment cela ?... Qui vous parle de prendre votre Normandie ?... — La chose est pourtant bien simple : je suis un des principaux actionnaires des forges de Villerupt, et vous voyez bien que, de ce côté, vous me faites Allemand. " Et Villerupt resta français (5).

Le 18 mai, l’Assemblée adopta les conclusions du rapporteur, et l’échange fut consigné définitivement dans le traité (6). Sans doute Belfort et son rayon, à cause de l’importance de la ville, de sa situation, de sa courageuse défense, de la victoire diplomatique remportée par Thiers, constituait un avantage intéressant pour nous. Mais la compensation n’était pas mince et les Allemands n’ignoraient pas quelle valeur industrielle avait la région qu’ils prenaient en échange : le principal Allemand de la commission de délimitation était ingénieur des mines ; et ce n’était pas seulement pour des villages et des habitants qu’ils disputaient, mais pour un sous-sol riche, plein d’avenir monnayable : de fait, l’exploitation du minerai de fer dans cette région d’Aumetz et d’Hayange a considérablement augmenté depuis la guerre, avec toutes les conséquences de l’exploitation prospère : augmentation du chiffre de la population, augmentation du prix des terrains (7).

questions restaient encore à régler, réservées d’un commun accord pour le tracé sur le terrain, qui commença dans les premiers jours de juillet.

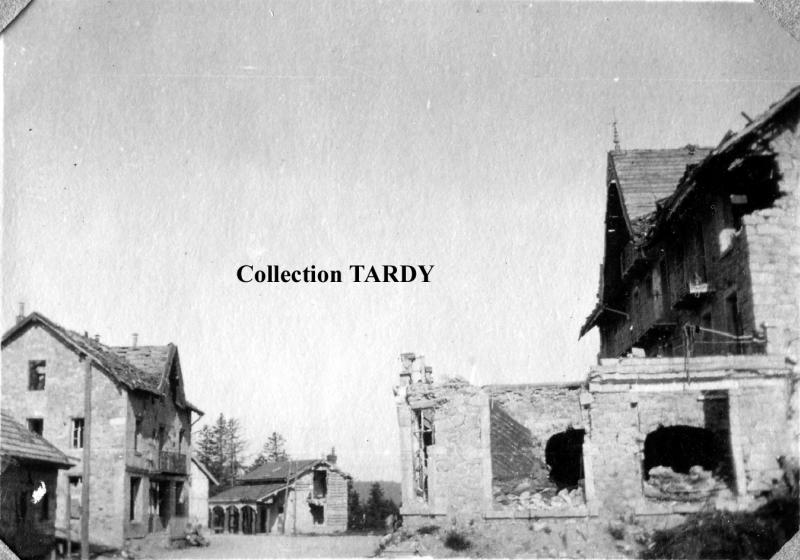

Ce que fut ce voyage, on le devine aisément : le lieutenant-colonel Laussedat, commissaire français, et Hauchecorne, l’ingénieur des mines, commissaire allemand, allant chacun de son côté, ne se parlant que pour le service, quoique l’Allemand, vainqueur et content, lui, eût fait l’aimable et proposé qu’on voyageât de compagnie. Reconnaissances de bornes déjà existantes (la frontière nouvelle coïncidait souvent avec les anciennes limites de départements), examen des mappes cadastrales, piquetage des sommets, plantations de jalons, — opérations matérielles auxquelles le " sapeur " Laussedat était habitué de longue date, mais sous lesquelles, cette fois, il sentait palpiter les âmes et lutter des intérêts puissants : ce n’était plus de la topographie, c’était de l'humanité. Ce qu’on appelle d’habitude les impressions de voyage, avivait encore la sensibilité du Français. Quand les commissaires arrivèrent à Sainte-Marie-aux-Chênes, un des villages cédés en compensation de Belfort, il n’y avait plus une seule maison debout, pas une pièce où l’on pût trouver un abri : occupée par les troupes pendant la journée de Saint-Privat, Sainte-Marie-aux-Chênes était encore un monceau de décombres ; " de rares habitants, raconte le colonel Laussedat, cherchaient dans des ruines les débris de leurs mobiliers. Sur un seuil, une brave femme se demande s’il était vrai que Sainte-Marie-aux-Chênes allait devenir prussienne. Je fus bien obligé de répondre que oui : « Monsieur, fit-elle, j’ai trois enfants, trois fils ; ils serviront la France quand même, et, s’il le faut, se feront tuer pour elle. » Plus loin, sur la limite des communes de Beuvillers et de Boulange, tout le monde est présent au rendez-vous, excepté le maire de Boulange, un meunier, solide gaillard, qui finit par apparaître, de loin, se dandinant, interpellé par le commissaire allemand, qui le presse. Le maire ralentit encore. L’Allemand enfle la voix. " Ah ça ! dit le meunier en arrivant, croyez-vous que je sois si pressé de devenir Prussien ?.,. Excusez-moi, mon colonel, de vous avoir fait attendre, mais je suis bien sûr que vous ne m’en voulez pas, vous." (8)

Sur le terrain donc, les discussions à la manière de Bruxelles et de Francfort recommencèrent, la politique des petites compensations se poursuivit, plus âpre parfois et plus pénible, précisément parce qu’on était sur le terrain même, homme à homme, face à face.

Le bois d’Avril, par exemple, fut très tentant : évalué en tant que forêt à près d’un million de francs et contenant sur toute l’étendue de ses 350 hectares du minerai de fer. Or, la petite commune de Crusnes, voisine de ce bois, et d’où dépendait aussi du minerai, avait été oubliée sur la carte-base, mais, indubitablement, de par sa situation, elle devait rester en territoire français. Pourtant, hameau d’Aumetz, affirmait le commissaire allemand, elle doit suivre le sort d’Aumetz. Assertion inexacte, réplique le commissaire français : Crusnes est commune indépendante depuis cinquante ans. Opposition énergique du Français, qui finit par obtenir gain de cause. Ce qui n’empêcha pas l’Allemand de demander une compensation : le bois d’Avril. Alors les rapports se tendirent, le commissaire français menaça de rompre, s’obstinant à ce qu’il ne fût point question de compensation pour une cession à laquelle l’Allemand n’avait manifestement aucun droit ; il l’emporta encore : bataille gagnée, qui conserva à la France une commune de 600 à 700 hectares et de 372 habitants ; comme disait M. de Meaux dans son rapport, " quand il s’agit du sol français, quand il s’agit surtout de familles françaises, il n’est pas une chaumière qui ne soit pour nous inappréciable, il n’est pas un effort que, dans notre désastre, nous puissions croire superflu ".

Mais le bois d’Avril restait désirable, et, manqué à propos de Crusnes, il revint en discussion à propos de Moyeuvre. Le fait de Moyeuvre nous offre un premier exemple des bouleversements économiques que le traité contenait en germe. Moyeuvre était le centre d’une puissante industrie métallurgique : les forges de Moyeuvre, Hayange, Stiering-Wendel, appartenant à la famille de Wendel ; et leur représentant avait vainement insisté, dans les pourparlers et négociations, à Versailles, à Berlin, à Bruxelles, à Francfort, pour que Moyeuvre restât en France : outre les sentiments des populations, les Wendel insistaient sur le péril qui, pour une si faible distance de la frontière nouvelle, menacerait cette industrie, — région riche hier, peut-être ruinée demain, si la séparation lui fermait ses anciens débouchés et jetait ses produits sur le marché allemand déjà trop plein. Mais le traité avait été signé sans qu’on tint compte de cette réclamation, et, après examen des lieux, le bois d’Avril demeura français, Moyeuvre resta acquis aux vainqueurs, et le bois de Neufchef également, — que les Allemands avaient déjà pris en vue de l’échange, au cas où la rétrocession de Moyeuvre serait décidée, et qu’ils ne rendirent point, tout en gardant Moyeuvre.

Deux de ces rectifications de dernière heure furent l’objet de pourparlers particulièrement intéressants : l’une, à Igney-Avricourt, où le chemin de fer Paris-Strasbourg franchit la frontière nouvelle, l’autre, dans la chaîne vosgienne, au-dessous du Donon, par où les Allemands seraient, plus ou moins selon la solution qu’on adopterait, les maîtres des routes vers la France (9).

Le chemin de fer d’intérêt local d’Avricourt à Blamont et à Cirey servait à amener jusqu’à la grande ligne Paris-Strasbourg (par Avricourt, point de jonction des deux lignes) les expéditions de la manufacture de glaces de Cirey, ainsi que divers produits agricoles, industriels, forestiers de la région ; le trafic pouvait même, non seulement s’embrancher sur Paris-Strasbourg, mais se continuer tout droit, au-delà d’Avricourt, par-dessus la grande ligne, jusqu’au canal de la Marne au Rhin, qu’une autre petite ligne, celle d’Avricourt à Dieuze, rencontrait près de Moussey. Trafic inverse, également : de denrées alimentaires, et surtout de matières premières pour l’industrie, qui, la houille exceptée, venaient de France. Or, le tracé de la nouvelle frontière faisait allemand tout un tronçon du chemin de fer Avricourt-Cirey, et, sur les dix-huit kilomètres qui séparent ces localités, aurait contraint voyageurs et marchandises à deux passages de douane : pertes de temps, formalités coûteuses, ruine probable du chemin de fer, danger réel pour toute la région. Les commissaires français finirent par l’emporter : ils obtinrent la rétrocession d’une parcelle du territoire d’Avricourt comprenant la gare et le territoire de la petite commune d’Igney, le tout compris entre les deux voies Paris-Strasbourg et Avricourt-Cirey ; de cette façon, cette dernière ligne restait tout entière sur territoire français. Mais on ne leur accorda pas davantage : ni la voie Avricourt-Moussey, ni une neutralisation de Moussey, — rien qui facilitât le raccord avec le canal de la Marne au Rhin. Et il fallut toujours donner une compensation : la construction d’une gare, aux frais de la France, entre les deux points d’embranchement des deux petites lignes (Avricourt-Cirey-Blamont et Avricourt- Moussey-Dieuze) sur la grande (Paris-Strasbourg).

Au Donon, la situation pouvait être, stratégiquement, plus inquiétante qu’à Igney, et la solution fut moins satisfaisante pour nous. La frontière, montant de la plaine, devait désormais suivre la ligne de faîte des Vosges. Or, le canton de Schirmeck, dont la plus grande partie du territoire était sur le versant oriental de la chaîne, fut, à cause de ce principe de la ligne de faîte, considéré comme alsacien et annexé avec le Bas-Rhin, quoiqu'il fit partie administrativement du département des Vosges. Donc, pour cette même raison, on aurait dû diviser le canton et laisser à la France ce qui lui en revenait géographiquement, sur le versant occidental de la montagne. Telle était la situation des deux villages de Raon-sur-Plaine et de Raon-les-Leau ; ce dernier même semblait, d’après le texte des préliminaires, devoir rester à la France et n’avoir été indiqué comme allemand que par une erreur du tracé vert. Mais les Allemands avaient d’autant plus d’intérêt à garder ces deux villages qu’ils leur livraient la clé de l’importante route qui, par les vallées de la Plaine et de la Meurthe, conduit à Lunéville. Exception illogique au principe de la ligne de faîte, — et injuste aussi, puisqu’elle découvrait notre territoire. Les commissaires français obtinrent, en fin de compte, la rétrocession, mais limitée étroitement, des deux villages. Les forêts domaniales avoisinantes où, par un usage consacré dans ces pays forestiers, les habitants de Raon-les-Leau avaient le droit de prendre leur combustible, ces forêts restèrent aux Allemands et les gens du village furent privés d’une partie de leurs moyens d’existence. En outre, quoique les deux villages redevinssent français, la frontière, au lieu de rester sur la ligne de faîte, continua de descendre sur le versant occidental et de découvrir le territoire français. — Ce n'est que par la convention additionnelle du 12 octobre 1871 que le sort d’Igny, de Raon-les-Leau, de Raon-sur-Plaine, les dernières localités incertaines, fut définitivement réglé.

... Le grand Goethe avait dit, dans les champs de Valmy, qu’en ce jour, en ce lieu, commençait une ère nouvelle pour l’histoire du monde. Parole vaine. Quatre-vingts ans plus tard, l’ère ancienne n’était pas close. Les monarchies germaniques n’avaient jamais pardonné à la France sa Révolution. Victorieuses de l’une par la guerre, elles prenaient encore leur revanche sur l’autre par une paix qui annexait le sol en contraignant les âmes : la force aidant, un droit historique discutable l’emportait sur un droit national certain. L'Alsace-Lorraine était désormais, aux yeux des chancelleries, allemande ; et le liséré vert allait devenir, sur les cartes des écoles de France, un liséré noir. »

___________________________________________________________________________________________

Nota : Notes infrapaginales originales renumérotées pour les besoins de la transcription.

(1) La commission se composa, du coté français : du général Doutrelaine et du lieutenant-colonel du génie Laussedat, avec un ingénieur des ponts et chaussées, Gustave Renaud, comme adjoint ; du côté allemand : du général von Strantz, de l’ingénieur des mines Hauchecorne, et d’un assesseur de régence, Herzog. Par la suite, prirent part également aux travaux de la commission : le capitaine Bouvier, aide de camp du général Doutrelaine, Krafft, ingénieur des ponts et chaussées, le garde du génie Laloy (Français) ; — le capitaine d’état-major Rhein, le géomètre Hufnagel (Allemands). C’est le lieutenant-colonel Laussedat (plus tard membre de l’Institut et directeur du Conservatoire des Arts-et-Métiers) qui, en fait, le général Doutrelaine étant malade et souvent absent, soutint principalement, du côté français, le poids de la discussion et dirigea jusqu’à la fin le travail des commissaires français. Il a raconté les péripéties de sa mission dans son ouvrage intitulé : " La délimitation de la frontière franco-allemande ", auquel nous nous sommes souvent reporté au cours de ce chapitre. (*)

(2) Cité par A. Sorel, Hist. diplom. de la guerre fr.-all, t. II, p. 187.

(3) Ibid., t. II, p. 177.

(4) Cf. Villefort, Recueil des traités, t. II, p. 93 sqq.

(5) Laussedat, Délimit. de la front., p. 51.

(6) Voir aux Annexes : premier alinéa de l’article I du Traité définitif.

(7) Cf. Laussedat, Délimit. de la front., p. 208 sqq.

(8) Id., ibid., p. 100 et 102.

(9) Cf. Laussedat, ibid., p. 109 sqq.

_________________________________________________________________________________________

(*) Colonel Aimé Laussedat : « La délimitation de la frontière franco-allemande », in-8°, éd. Delagrave, 1901.

Aimé LAUSSEDAT, né le 19 avril 1819 à Moulins (Allier) et décédé le 19 mars 1907 à Paris. Promotion 1840 de l'École polytechnique. Lieutenant-colonel du Génie ; Directeur du Conservatoire des Arts et Métiers ; membre de l'Académie des sciences. Homme de science méconnu, qui s'est notamment intéressé à l'optique et à l'aérostation.

____________________________________________________________________________________________