Bonjour,

Ah! La question de la pilosité, de la "barbologie" ! ça peut très vite nous entraîner vers le hors sujet, le conflictuel en raison des opinions, clichés, ... Mais, c'est un sujet fort intéressant. Ainsi, je vous propose un pdf qui aborde le sujet sous différents éclairages et propose quelques lectures supplémentaires.

Bonne lecture

Geneviève

Organisations pileuses et positions politiques

À propos de démêlés idéologico-capillaires

F r é d é r i c B a i l l e t t e

Quasimodo, n° 7 (« Modifications corporelles »), printemps 2003, Montpellier, p. 121-160

Texte disponible sur

http://www.revue-quasimodo.org

[quotemsg]

http://www.revue-quasimodo.org/Quasimod ... ations.htm

page 121

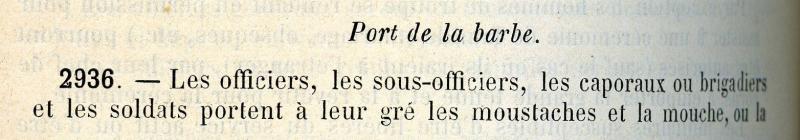

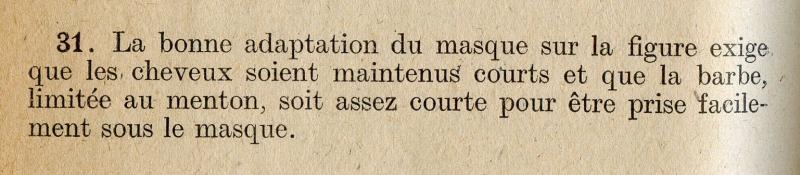

l'histoire de la pilosité (de son émondage, de son arrangement,

de sa fertilité) est éminemment sociale, sexuelle, magico-

religieuse 1 et politique. Le poil, qu’il prolifère ou se dérobe,

se charge de significations fort différentes selon ses zones d’implan-

tation privilégiées et ses lieux de villégiature. « Dès qu’il pousse,

il n’y a plus de poil en soi : tout duvet est culturel. » 2

Associé à d’autres manifestations corporelles (attitudes, dégai-

nes, gestuelles, etc.) et à des assortiments vestimentaires, il peut

énoncer un engagement politique, ou accompagner un parti pris

idéologique. Il est aussi la manifestation visible, et parfois carica-

turale, d’un choix existentiel, d’une orientation ou d’une prise de

position philosophique, esthétique ou sexuelle. Le poil se fait alors,

signe de déférence, marque d’allégeance ou, tout au contraire,

manifestation caractérisée d’une effronterie, d’un irrespect, l’af-

firmation et la démonstration d’un refus. Rien d’étonnant dès lors,

comme le constate Jerzy Jedlicki, qu’« à toutes les époques, dans

toutes les cultures, le pouvoir [se soit] intéressé à la manière de se

coiffer de ses citoyens. Il voyait dans leurs cheveux et leur barbe

un symbole du soutien ou de l’opposition à son égard. Porter le

poil long ou court, c’est effectivement marquer son appartenance

au camp de la tradition ou au contraire de la révolution ». Aussi,

ce philosophe polonais, qui s’intéresse à la « dialectique du poil

et du pouvoir », propose-t-il d’appeler barbologie la discipline

cherchant « à interpréter la relation entre la barbe, et plus géné-

ralement la coiffure, et la politique, qu’elle soit gouvernementale

ou révolutionnaire. » 3 De la même manière, les individus, en

jouant de la mise en forme de leur système pileux se livrent à des

modifications de l’apparence corporelle aussi signifiantes que pro-

visoires. Ils peuvent ainsi coller à la norme corporelle – c’est-à-dire

culturelle – en respectant les codes de la pilosité à l’honneur ou au

contraire s’en affranchir et ainsi la transgresser.

1 – Cf. Edward R. Leach, « Cheveux, poils, magie », in L’Unité de l’homme et autres essais, Paris, Gallimard, 1980 ;

Philippe Lançon, « Couper sa barbe, c’est épiler Dieu », L’Événement du Jeudi, 10-16 septembre 1992, p. 82-83.

Dossier dirigé par Odile Grand : « Si le monde va mal, est-ce la faute aux barbus ? », p. 74-93.

2 – Boris Cyrulnik, Les Nourritures affectives, Paris, Éditions Odile Jacob, 1993, p. 28.

Voir également M. Lacombe, « Nature, cultures et pilosités », Sociétés. Revue des Sciences

Humaines et Sociales, n° 49 (« L’imaginaire »), 1995, Dunod, p. 295-301.

3 – Isabelle Lesniak (propos recueillis par), « Le poil gêne toujours le pouvoir », L’Événement

du Jeudi, op. cit., p. 84.

[/quotemsg]

Wittgenstein Ludwig (1889-1951). "La philosophie est la lutte contre l'ensorcellement de notre entendement par les moyens de notre langage" P.I. § 109