Si à l'issue des journées des 20 et 21 Mai 2017, à Berry-au-Bac, les cérémonies et présentations de matériels, du centenaire des chars français, ont été largement commentées, tant sur internet qu'en presse spécialisée, deux points n'ont pas du tout été évoqués. Il s'agit de :

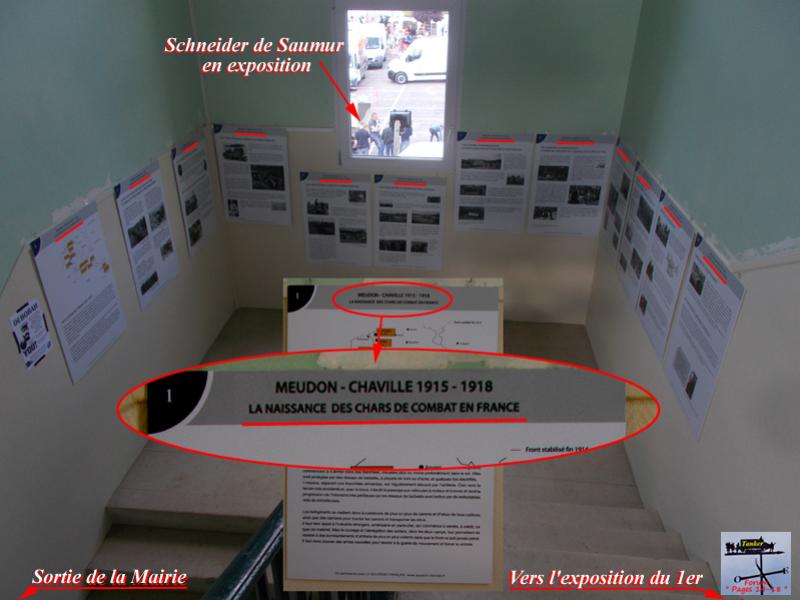

- l'exposition présentée à la Mairie,

- les nouveaux panneaux mis en place au Monument des chars.

Pour commencer, un survol de cette exposition.

L'exposition en Mairie, couvrait deux volets.

- La cote 108 et le village de Berry-au-Bac dans la Grande Guerre.

- Le premier combat des chars français du 16 Avril 1917.

Dans la grande de salle du premier étage de la mairie, était installé l'exposition sur Berry, avec un très bel assemblage de plans directeurs au 1/20000° couvrant tout le secteur de Craonne, Berry, Souain.

Concernant les chars, le visiteur montant voir l'exposition pouvait découvrir, dans l'escalier, une dizaine de panneaux sur la création des chars français, panneaux qui n'abordaient pas du tout l'histoire de l'engagement des chars le 16 Avril 1917.

Présentation intéressante, mais bien loin de ce qui s'était passé dans les secteurs du Choléra et de la Ferme du Temple.

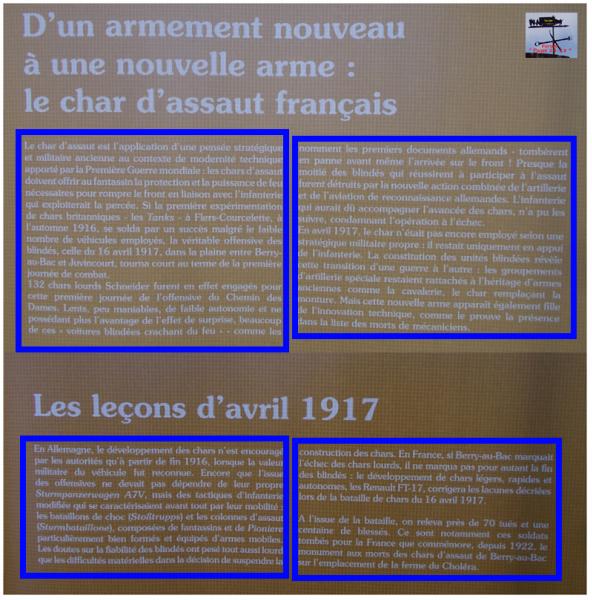

A l'étage, un des panneaux abordait en quelques phrases, le premier engagement des chars le 16 Avril et la naissance d'une arme nouvelle. Deux photos de Schneider, provenant de fonds du SHD, accompagnaient ce texte.

Ces deux simples paragraphes méritent d'être un peu commentés . . . . . .

1 - " la véritable offensive des blindés, celle du 16 Avril 1917, . . / . . . tourna court au terme de la première journée de combat"

Le rédacteur de ce texte ignore visiblement que dans ces premiers engagements de chars de 1917, il n'était, généralement pas prévu autre chose qu'un engagement sur la journée. Ce n'est qu'assez occasionnellement que l'action était poursuivie le lendemain par la même unité, avec quelques chars et équipages encore en état de combattre.

Les combats du 5 Mai et du 23 Octobre 1917, sur Laffaux et La Malmaison en seront une autre bonne illustration.

En 1918, avec l'augmentation du nombre d'unités de chars disponibles, la poursuite de l'action des chars sur plusieurs jours pourra réellement se réaliser. Même dans ce contexte, une même unité (particulièrement pour les Schneider et les Saint Chamond) intervenait assez souvent une deuxième fois, mais généralement après une journée de reconstitution et entretien des chars.

Le "succès" mentionné des chars britanniques à Flers reste à pondérer et il ne faut pas perdre de vue que le Groupement Bossut a percé de 6 km les lignes allemandes et largement dépasser la troisième ligne . . . .

Ce qui est plus que remarquable, au vu de l'absence totale de protection aérienne des chars et d'un réel "encagement" par l'artillerie de la zone d'action de ces chars.

2 - "132 chars lourds Schneider "

Le char Schneider, de 12 tonnes, était, dans la norme de l'époque, un char moyen.

Le char lourd, chez les Français, était le char de Saint chamond de 23 tonnes et sera ensuite le projet FCM 1A de 40 tonnes.

Les Mark V étoile, achetés aux Britanniques, et jamais engagés, sont aussi de cette catégorie char lourd.

3 - "Lents, peu maniables, de faible autonomie"

Lents et peu maniables restent des caractéristiques propres à tous les chars de l'époque . . . . y compris, à l'occasion, pour le Renault FT.

Il suffit de lire les rapports de combat de Septembre et Octobre 1918, sur la traversée des zones de tranchées de Suippes et d'Argonnes, par les Renault, pour bien comprendre combien ces notions restent très subjectives et sont souvent liées à la qualité de la formation des pilotes.

Concernant l'automonie des chars, elle était plus que suffisante (autour de 8 heures pour les trois types de chars) et ce, pour des engagements qui ne duraient, la plupart du temps que quelques heures et sur des distances assez courtes.

A Juvincourt, avec un complément initial fait, avant de passer le Choléra, le char n° 61206 du Lt Delacommune a tourné 14 heures (du départ de Chaudardes à son retour au même point).

Plusieurs autres chars, pour lesquels il existe des rapports, ont tourné 10 heures, comme, au Groupe AS 9, le char n° 61157 du S/L Bescond qui a aussi fait partie des chars qui ont percé 6 Km jusqu'à la voie ferrée de Guignicourt.

D'expérience, l'autonomie de tout ces chars était suffisante, ce sont souvent les déplacements initiaux, pour rejoindre la base d'attaque qui étaient longs et, de toute manière les procédures prévoyaient justement de pouvoir faire les pleins avant l'engagement.

Les procédures opérationnelles de l'AS pallieront à ce problème en réduisant, chaque fois que possible, les déplacements avant combat.

Au delà de l'autonomie, il s'agissait surtout d'économiser le potentiel char. 4 heures d'entretien des chars étaient normalement nécessaires après chaque séance d'instruction ou chaque engagement combat.

La lenteur, la maniabilité et l'autonomie évoquées ici sont le fait d'un rédacteur ignorant des faits ou simplement incapable de se replacer dans le contexte de l'époque en faisant abstraction de notre siècle de "culture char".

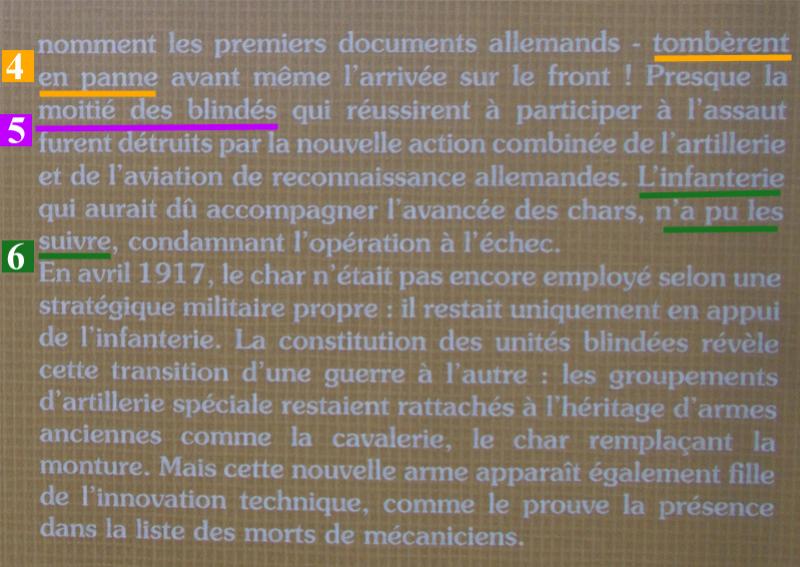

4 - "beaucoup de ces voitures blindées . . . ./ . . . tombèrent en panne avant même d'arriver sur le Front"

La encore, le rédacteur n'a probablement pas du trop mettre le nez dans la documentation d'époque.

Avant de passer la ligne de Front (le Choléra et la Ferme du Temple) ce qui est habituellement retenu comme "char en panne", sont les chars du Groupe AS 8 qui n'ont pu quitter Chaudardes, avec la pagaille provoquée par les embouteillages de matériels,

Une grosse partie de ce groupe s'est trouvé embourbé dans un unique itinéraire devenu totalement impraticable. Les pannes ayant, au final, provoqué un bon nombre de destruction de chars sont surtout le fait d'éclat d'obus ayant provoqué des ruptures irréparables (rupture de chenille, impact touchant à l'alimentation d'essence) amenant à abandonner un char imobilisé.

Bon nombre des chars immobilisés de cette manière ont, au final, été détruits par l'artillerie, et souvent incendiés.

5 - "Presque la moitié des blindés . . . ./ . . . . .furent détruits par l'action combinée de l'artillerie et de l'aviation allemande."

Là encore, le rédacteur n'a pas lu Estienne à la source . . . . qui a toujours dit que 50 % de pertes en chars serait la norme d'un engagement.

Par ailleurs il aurait pu ici mettre en avant que c'est bien l'incapacité du Commandement français à organiser la couverture artillerie et aviation des chars, absence qui est, pour une très grosse part, la raison de ces pertes.

Une simple visite aux observatoires au-dessus de Craonne permet, aujourd'hui encore d'en saisir toute l'évidence.

Il est intéressant de noter ici que ces 2 points, nullement notés dans les ordres d'opérations des Corps d'Armées et des Divisions françaises, menant l'attaque avec l'AS, seront repris dans tous les rapports à chaud comme, devant être à l'avenir la norme d'engagement des chars d'assaut . . . .

6 - "L'infanterie n'a pu les suivre."

Et pour cause ! Et ce constat rejoint le point déjà développé ci-dessus.

En effet, au lieu de vainement tenter de conquérir le Plateau de Californie et la rive de l'Aisne entre la cote 108 et Guignicourt, il aurait été préférable de simplement les neutraliser par l'Artillerie et des rideaux de fumigènes.

La réussite totale de cet engagement impliquait simplement de neutraliser :

- par l'artillerie :

les mitrailleuses installées le long de l'Aisne.

les observatoires du plateau de Californie

- par l'aviation :

la chasse allemande et les ballons d'observation, au dessus des chars.

7 - "l'échec des chars lourds"

Comme déjà dit plus haut,il ne s'agit, en aucun cas de Chars Lourds. Et, concernant "l'échec", il est bon de lire le rapport de Pétain du 2 Juin 1917, qui ne parle absolument pas de cet engagement comme d'un échec

et qui, justement, met aussi en avant ce qui a manqué, en appui des chars pour réussir. Finalement, la faute à personne . . . .

Ce ressenti d'échec, repris depuis 100 ans dans bon nombre d'écrits, est souvent venu des récits de participants de l'AS (comme celui du Brigadier Jean-François Perrette, du Groupe AS 5), acteurs de ces combats qu'ils voyaient, pour des raisons ne dépendant pas d'eux, ne pas se dérouler exactement comme ils l'avaient tous envisagé.

Avec le recul, il parait évident que les grands décideurs auraient, pour ce premier engagement français des chars, avoir une tout autre approche de l'emploi de cette Arme nouvelle.

Dans ces années de guerre, pas de "Kriegspiel" d'Ecole de Guerre, permettant de réfléchir, d'analyser et de

vraiment tester "sur caisse à sable" la meilleure approche de l'emploi du char.

Dans cette affaire, le Général Estienne n'avait pour seul rôle que de mettre à disposition du Grand Commandement désigné, un certain nombre d'unité de chars, prêtes au combat. Si probablement son avis était sollicité, il ne semble pas qu'il ait été directement concerné par les choix tactiques.

Une des actions du Général Estienne, après ce premier engagement a été d'organiser à Champlieu des séances d'instructions réservées aux officiers et, par la suite, de créer le CIAS de Recloses pour y organiser des stages de formations des Officiers Supérieurs et Généraux.

D'autres part, c'est aussi après Juvincourt qu'est mis en place un Commandement AS de Groupe d'Armée, avec un Lt/colonel, qui devenait le conseil char du Général cdt le Groupe d'Armées.

Le Lt Colonel Chedeville est le premier, mis en place à ce poste, auprès du GAC (Groupe d'Armée Centre) à la fin Octobre 1917.

Ce poste permettait d'avoir un interlocuteur de bon niveau près du Haut Commandement.

A Juvincourt, à la veille de l'engagement, le Grade de Chef d'Escadrons de Louis Bossut était bien faible pour tenter de proposer d'autres solutions.

Le récit de cette dernière réunion, fait à chaud, par le Cdt Bossut a son frère Pierre, mérite d'être lu.

Il lui a tout de même été demandé s'il avait peur de mourir, lui qui avait prévu d'être avec un char à l'avant de son Groupement.

Une place que ne prévoyait pas les procédureS de l'AS. Il se devait réglementairement d'être auprès du Général engageant ses chars . . .

La Création d'un Poste AS, près du Général commandant le Groupe d'Armées,a été le point de départ de la Création, en 1918, des 3 Brigades d'AS. Brigades disposant de ses Régiments d'AS et de ses Groupements Schneider et Saint Chamond bien identifiés.

8 - " Le développement des chars légers, rapides et autonomes, les Renault FT 17, corrigea les lacunes . . . ."

Si le rédacteur de ce texte avait, ici encore, un temps soit peu "plongé" dans les archives militaires du SHD, il aurait pu constater de lui-même que "FT 17" n'a jamais été une dénomination employée pour le char léger Renault dans les documents militaires.

Il ne manque maintenant pas de blog, forum et revues spécialisées qui, depuis une dizaine d'années, diffusent des informations historiques de qualité, pour ne pas prendre le soin d'être "à la page", y compris sur un panneau destiné au grand public et sur des points qui ne sont certes pas stratégiques. . . .

En quoi ce char (le Renault FT) était-il plus autonome que le Schneider et le Saint Chamond ? Effectivement plus rapide, il possédait aussi ses imperfections auquels les équipages sauront pallier pour en obtenir une efficacité maximale.

Il n'existe pas de mauvais matériels, mais uniquement de mauvais utilisateurs. Tout particulierement en temps de guerre, l'outil définitivement parfait n'existe pas et les militaires se sont toujours efforcés d'utiliser, au mieux de leurs possibilités, les matériels (même mauvais) qui leurs étaient fournis, en attendant de voir arriver l'outil parfait. . . . .

L'idée d'un char léger a d'abord été exprimé pour répondre au besoin en char de commandement des chars lourds et moyens, dont les chefs de Batterie commandaient à pied leurs chars.

Le Renault FT n'a pas été conçu comme l'aboutissement du concept char, mais bien comme le complément d'une gamme qui pourrait être utilisée en symbiose avec les autres, ou en remplacement.

Devant les qualités indéniables de ce char et l'aptitude de Renault à en produire beaucoup, il a finalement été décidé d'en faire le coeur de la production char.

Le FT ne remplaçait pas les autres chars, et le nombre de chars Renault détruits dans les derniers mois de guerre, face à des défenses puissantes, prouve que toute la gamme de chars était alors nécessaire.

Le développement du char FCM, en vue de l'offensive du printemps 1919, l'achat de 100 Mark V étoile aux Britanniques et le lancement du programme Liberty (le Mark VIII) montre aussi que personne ne voyait le char léger comme la panacée universelle.

Dès l'été 1918, plusieurs Groupes Schneider recevront des Renault FT comme char de commandment des Batteries et ce, en complément aux Schneider en dotation.

Contrairement à ce qui est trop souvent écrit, en fin de guerre, les Schneider et Saint Chamond ne sont pas remplacés par les Renault.

Des Groupements Schneider et Saint Chamond participent aussi aux engagements de Septembre et Octobre 1918 et l'offensive annulée du 17 Novembre 1918, prévue à l'Est de Pont-à-Mousson, prévoyait d'engager quatre régiments de Renault, un Groupement Schneider et un Groupement Saint Chamond.

Les Saint Chamond étaient déjà en Position d'Attente et les RAS de Martigny-les-Bains déjà embarqués sur trains . . . .

La belle formule médiatique "le char de la victoire", s'est aussi ancrée dans la mémoire collective, par la présence des seuls chars Renault, au défilé de la victoire du 14 Juillet 1919.

Il ne faut pas perdre de vue que, dans les engagements de Juillet à Octobre 1918, les 3 types d'unités de chars ont été employées, sur 3 ou 4 jours, pour exactement la même mission : La destruction, à courte distance, des mitrailleuses et canons de première ligne (37 mm et 77 mm).

L'engagement de la 1° DI US du 17 au 23 Juillet 1918, dans le secteur Missy/Chaudun en est un très bon exemple avec successivement, ou en même temps, du char St Chamond, du char Schneider et pour terminer avec du Renault FT.

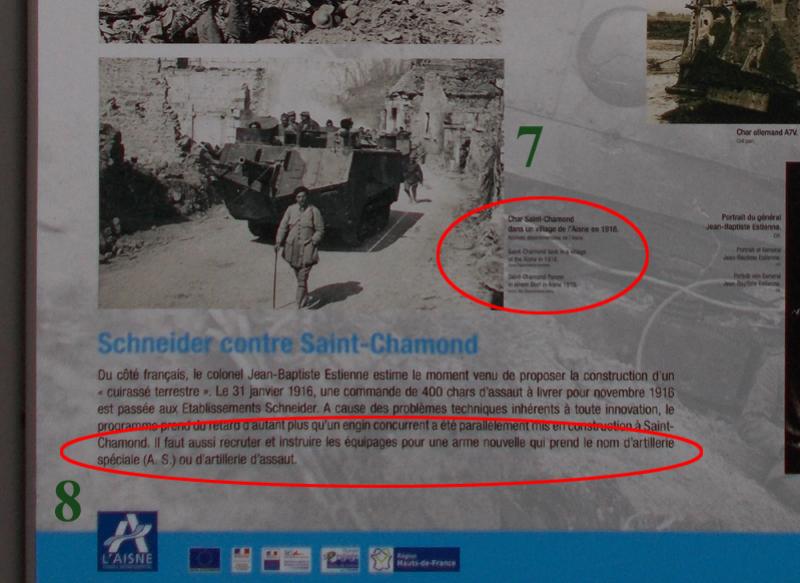

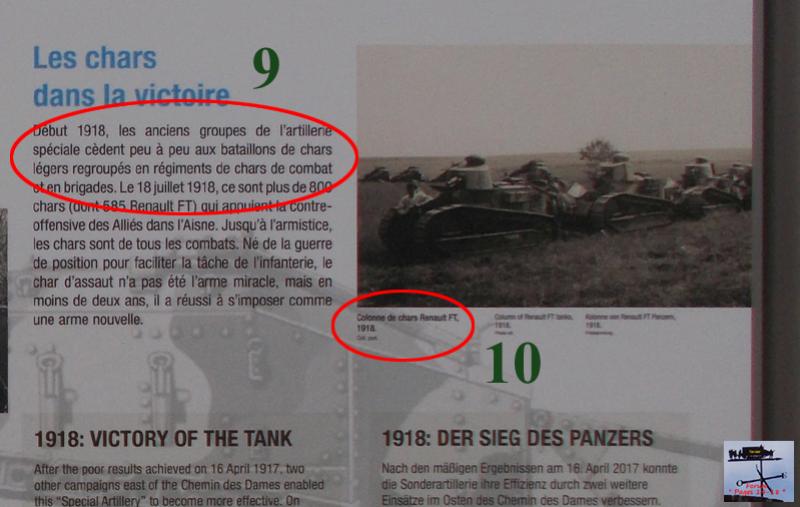

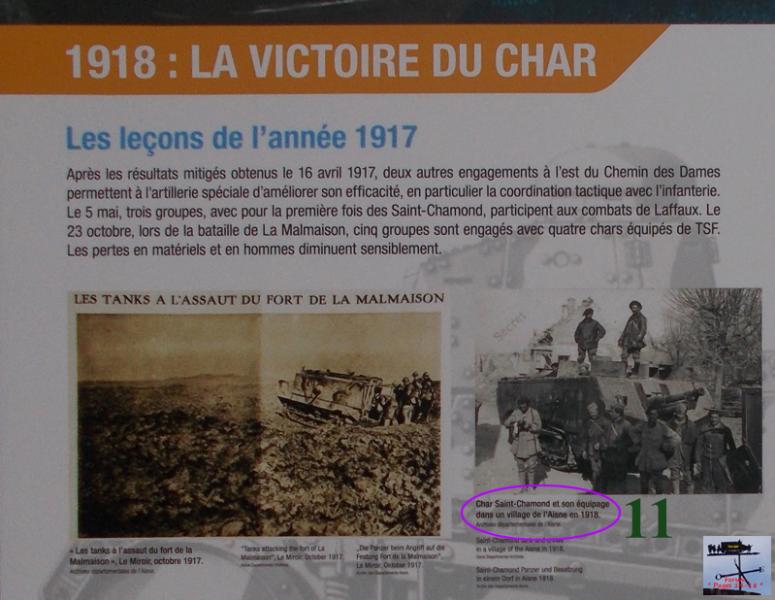

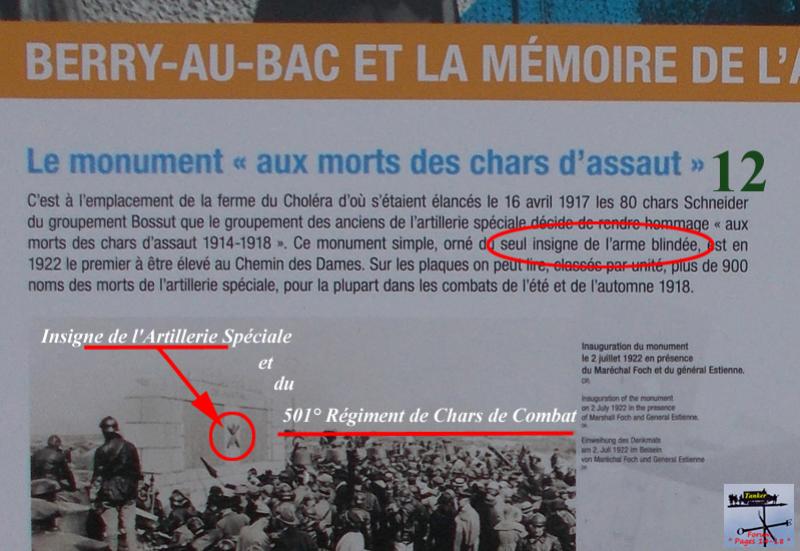

Les nouveaux panneaux du Monument des chars de Berry-au-Bac.

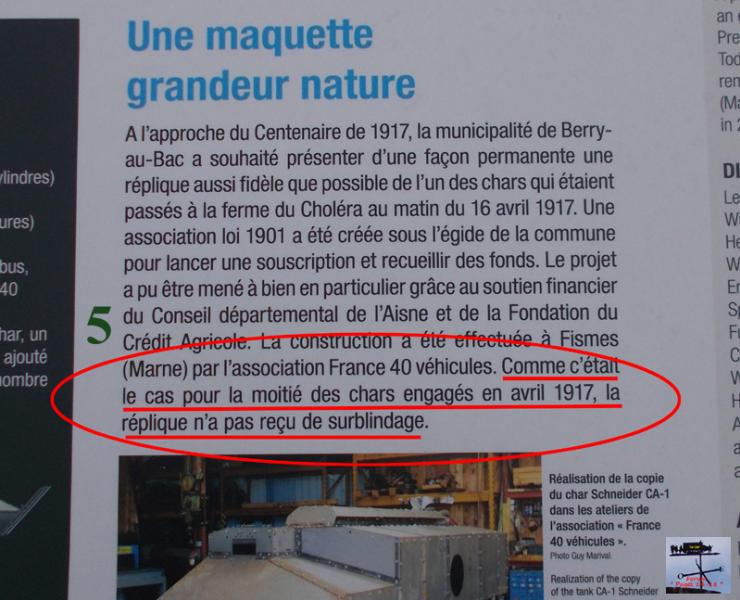

Avec la mise en place de la maquette de Schneider CA1 de l'Association "France 40", les panneaux d'informations du Monument des chars ont aussi été changés.

Placés en arrière du monument, ils traitaient à la fois de l'engagement des chars et des combats du Chemin des Dames de 1917.

Les nouveaux panneaux, placés entre le char Schneider et le parking, présentent le char Schneider et sont plus orientés sur les premiers engagements des chars et la création du Monument de l'AS.

Panneau de présentation du char Schneider :

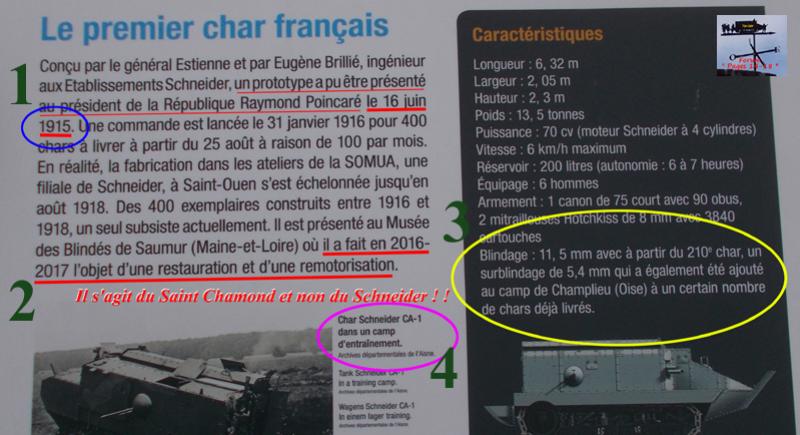

1 - "Un prototype a pu être présenté au Président de la République Raymond Poincarré, le 16 Juin 1915"

Le 16 Juin 1915, au Breuil, près du Creusot, était présenté par Schneider, 2 simples Caterpillar Holt qui venaient d'être achetés par cette société en même temps que la licence du caterpillar.

A partir de cette date Schneider était donc en mesure de copier (et développer sur) les éléments spécifiques du train de roulement chenillé développé par Holt.

Cette présentation s'inscrivait dans le cadre du programme d'automitrailleuse du Cne Renaud, qu'il était alors envisagé de faire passer sur chassis chenillé.

Le programme char ne verra le jour qu'au premier trimestre 1916 et, en Juin 1916, il n'en était qu'au stade de maquette d'usine et du prototype, basé sur le chassis allongé de l'équipe STA du S:lt Fouché.

Ce n'est que le 1° Avril 1916 que Raymond Poincaré verra, au Polygone de Vincennes, le prototype de la Section Technique Automobile.

2 - "Un seul subsiste actuellement . . ./. . . Il a fait en 2016/2017 l'objet d'une restauration et d'une re-motorisation."

Le seul char français de la première guerre mondiale, restauré et remotorisé en 2016/2017 est le char Saint Chamond !

Le Schneider CA-1 de Saumur est toujours équipé de sa motorisation d'origine.

3 - "à partir du 210° char, un surblindage de 5,4 mm"

Tous les Schneider CA1 construits seront équipés du surblindage et pas uniquement à partir du 210°.Le 210° char est le premier a être directement monté en usine, avec le surblindage. Tous les autres recevront leur surblindage à Cercottes ou à Champlieu.

4 - "Char Schneider CA1 dans un camp d'entrainement - Archives Départementales de l'Aisne."

Cette légende photo, d'autant plus qu'elle est trilingue, comme tous ces nouveaux panneaux, aurait pu être un peu mieux travaillée. Il s'agit, pour commencer, d'une photo parfaitement identifiée du fonds militaire de l'Ecp-D du Fort d'Ivry.

(Photo n° Spa 211 M4143 du photographe militaire Albert Moreau, prise à Champlieu le 18 Juillet 1918)

La légende aurait pu être :

"Char Schneider M1 n° 61213 du Groupe AS 4, à l'entrainement sur le terrain de Champlieu. Ce char a été engagé le 16 Avril 1917, au Choléra, avec ceux du Groupement Bossut"