• Navigazette, n° 1.132, Jeudi 5 janvier 1911, p. 1.

« Le plus grand voilier du monde

Le cinq-mâts "La-France" sera muni de deux moteurs à pétrole d’une puissance

totale de 1.800 chevaux. Ce navire pourrait servir d’école de navigation

pour les élèves officiers de la marine marchande.

Le cinq-mâts "La-France" sera muni de deux moteurs à pétrole d’une puissance

totale de 1.800 chevaux. Ce navire pourrait servir d’école de navigation

pour les élèves officiers de la marine marchande.

Dans le précédent numéro de Navigazette, nous avons annoncé que le cinq-mâts La-France, en chantier à Bordeaux, sera le plus grand voilier du monde. Il nous paraît utile de donner quelques détails sur ce navire et d’appeler l’attention des départements ministériels intéressés sur les avantages que présen-terait son utilisation comme école de navigation.

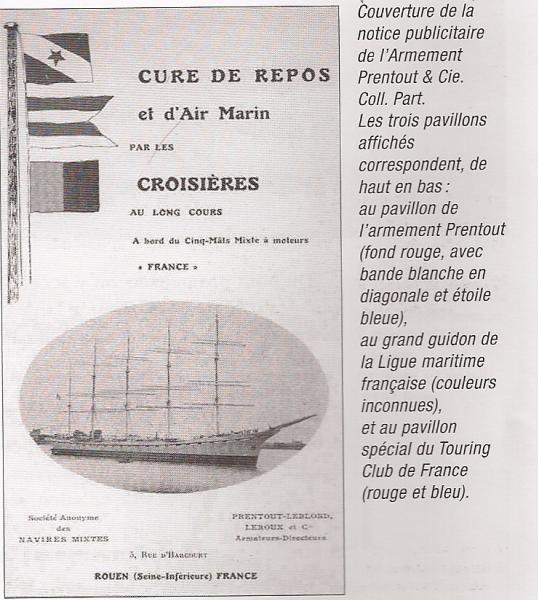

Le cinq-mâts barque La-France que MM. Prentout, Leblond et H. Leroux, armateurs à Rouen, font en ce moment construire à Bordeaux, par la Société des chantiers et ateliers de la Gironde, sera le pre-mier grand navire mixte à moteurs. Il sera muni de deux moteurs à pétrole lourd d’une puissance totale de 1.800 chevaux ; ces moteurs, absolument indépendants l’un de l’autre, actionneront chacun une hélice.

Ce navire, qui sera lancé en août prochain, est destiné à un service entre l’Europe et la Nouvelle-Calé-donie ; il effectuera son premier voyage à la fin de cette année.

Voici ses caractéristiques principales : longueur totale, 131 mètres ; largeur hors membres, 17 m. 50 ; creux au livet du pont, 8 m. 50 ; déplacement en charge, 10.180 tonnes ; port en lourd, 6.500 tonnes. Les manœuvres d’ancre, de mâts de charge, d’amarres, etc., seront assurées par un guindeau, neuf ca-bestans et cinq treuils, tous actionnés par la vapeur, mais pouvant aussi être manœuvrés à bras. Ses cinq mâts porteront 6.500 mètres carrés de toile qui, par des temps favorables, donneront au navire une vitesse de 17 nœuds. Avec ses seuls moteurs, la vitesse pourra être de 10 à 11 nœuds. Ces moteurs ne consommeront que 220 grammes de pétrole par cheval-heure, alors que les meilleures machines à vapeur brûlent de 700 à 800 grammes de charbon.

Le navire sera installé avec tous les perfectionnements modernes. Il sera éclairé par l’électricité, au moyen d’un groupe électrogène actionné par un moteur à pétrole, et pourvu du chauffage central à la vapeur avec radiateurs.

Le navire aura une dunette, un château central et un gaillard avant. Un détail intéressant : en outre de très larges aménagements pour les officiers et l’équipage, il aura sept grandes cabines de luxe. Ces cabines, installées dans le château central, sont destinées à des passagers spéciaux, malades ou neuras-théniques, auxquels on recommande le calme des grands espaces et des vastes horizons et qui trouve-ront encore, à bord, avec le confort le plus moderne, l’attrait, l’imprévu que la navigation à voile ré-serve, et le charme des escales, au retour, dans les îles océaniques que tant de poètes ont chantées. Ces aménagements confortables, luxueux même, comprennent, en outre des cabines, un salon dans le château et, tout au-dessus, un spacieux et élégant fumoir. Un médecin fera partie du personnel de bord.

Un navire ainsi aménagé et gréé, destiné à faire des voyages de circumnavigation, ainsi que le faisaient les anciens vaisseaux-transports de la Nouvelle-Calédonie, doublant le cap de Bonne-Espérance et le cap Horn, est assurément le navire-école pratique des élèves officiers de la marine marchande. Ces jeunes gens n’ont d’autre chose à apprendre que la navigation, et pour cela il faut qu’ils naviguent beaucoup et dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles ils se trouveront plus tard, quand, muni de leur diplôme, ils seront appelés à conduire les navires que les armateurs leur confieront.

Le cinq-mâts barque La-France que MM. Prentout, Leblond et H. Leroux, armateurs à Rouen, font en ce moment construire à Bordeaux, par la Société des chantiers et ateliers de la Gironde, sera le pre-mier grand navire mixte à moteurs. Il sera muni de deux moteurs à pétrole lourd d’une puissance totale de 1.800 chevaux ; ces moteurs, absolument indépendants l’un de l’autre, actionneront chacun une hélice.

Ce navire, qui sera lancé en août prochain, est destiné à un service entre l’Europe et la Nouvelle-Calé-donie ; il effectuera son premier voyage à la fin de cette année.

Voici ses caractéristiques principales : longueur totale, 131 mètres ; largeur hors membres, 17 m. 50 ; creux au livet du pont, 8 m. 50 ; déplacement en charge, 10.180 tonnes ; port en lourd, 6.500 tonnes. Les manœuvres d’ancre, de mâts de charge, d’amarres, etc., seront assurées par un guindeau, neuf ca-bestans et cinq treuils, tous actionnés par la vapeur, mais pouvant aussi être manœuvrés à bras. Ses cinq mâts porteront 6.500 mètres carrés de toile qui, par des temps favorables, donneront au navire une vitesse de 17 nœuds. Avec ses seuls moteurs, la vitesse pourra être de 10 à 11 nœuds. Ces moteurs ne consommeront que 220 grammes de pétrole par cheval-heure, alors que les meilleures machines à vapeur brûlent de 700 à 800 grammes de charbon.

Le navire sera installé avec tous les perfectionnements modernes. Il sera éclairé par l’électricité, au moyen d’un groupe électrogène actionné par un moteur à pétrole, et pourvu du chauffage central à la vapeur avec radiateurs.

Le navire aura une dunette, un château central et un gaillard avant. Un détail intéressant : en outre de très larges aménagements pour les officiers et l’équipage, il aura sept grandes cabines de luxe. Ces cabines, installées dans le château central, sont destinées à des passagers spéciaux, malades ou neuras-théniques, auxquels on recommande le calme des grands espaces et des vastes horizons et qui trouve-ront encore, à bord, avec le confort le plus moderne, l’attrait, l’imprévu que la navigation à voile ré-serve, et le charme des escales, au retour, dans les îles océaniques que tant de poètes ont chantées. Ces aménagements confortables, luxueux même, comprennent, en outre des cabines, un salon dans le château et, tout au-dessus, un spacieux et élégant fumoir. Un médecin fera partie du personnel de bord.

Un navire ainsi aménagé et gréé, destiné à faire des voyages de circumnavigation, ainsi que le faisaient les anciens vaisseaux-transports de la Nouvelle-Calédonie, doublant le cap de Bonne-Espérance et le cap Horn, est assurément le navire-école pratique des élèves officiers de la marine marchande. Ces jeunes gens n’ont d’autre chose à apprendre que la navigation, et pour cela il faut qu’ils naviguent beaucoup et dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles ils se trouveront plus tard, quand, muni de leur diplôme, ils seront appelés à conduire les navires que les armateurs leur confieront.

*

* *

* *

Que font les étrangers ?

Les Anglais, transporteurs universels, n’ont, à vrai dire, de navires-écoles de la marine marchande. Comme leur flotte de commerce représente, à elle seule, la moitié du tonnage total de toutes les flottes du monde, tous leurs navires marchands sont, en fait, des bâtiments-écoles, chacun d’eux étant tenus d’embarquer un certain nombre d’apprentis qui assurent le recrutement des officiers de la marine marchande. Les apprentis ne sont pas des mousses, ce sont des aspirants élèves officiers que l’on entraîne au métier de la mer, sur les voiliers d’abord, avant de les envoyer à l’école spéciale où ils apprendront la théorie de la navigation.

Les Américains ont des navires-écoles à voile, sur lesquels les futurs officiers de la marine marchande apprennent d’abord à naviguer avant d’apprendre à calculer.

Les Belges ont un navire-école à voile et le gouvernement belge est autorisé, par voie d’amendement au budget extraordinaire de 1907, à souscrire cinq cent mille francs d’obligations à la Société proprié-taire, à condition que celle-ci dote son navire de tous les perfectionnements et de toutes les garanties de sécurité que l’on doit exiger d’un navire-école.

Les Allemands ont deux navires-écoles, le Herzogin-Cecilie, de 3.242 tonneaux, et le Herzogin-Sophie-Charlotte, de 2.581 tonneaux. Ces deux navires ont été construits par une Société dont le capital a été constitué par des armateurs et des industriels allemands ; ils sont administrés et équipé par le Nord-deutscher Lloyd, de Brême, auquel revient l’initiative de la création d’une école flottante de la marine marchande allemande.

Les Compagnies de navigation allemandes se sont entendues avec le Norddeutscher Lloyd pour prendre à leur service les officiers sortant des navires-écoles. Ses navires-écoles ne coûtent rien à personne ; ils transportent des marchandises ; le prix du fret et la pension des cadets couvrent largement leurs frais d’entretien.

Car le comité n’a pas commis cette erreur qui nous coûte si cher : instruire et élever gratuitement des sujets en vue de leur faire entrer dans une carrière à laquelle rien ne les destine. Les Allemands ont pensé que la carrière d’officier de la marine marchande étant aussi honorée et aussi lucrative que celle d’ingénieur, de médecin, etc., lesquelles représentent des sacrifices d’argent, il n’y avait aucune raison d’héberger et d’instruire des jeunes gens nullement obligés d’entrer dans la marine. Le comité a donc décidé que les cadets paieraient, pour frais d’entretien et d’instruction, 600 marks (750 francs) par an, plus le montant des frais de premier équipement, environ 200 marks (250 francs). Les de-mandes ont afflué et les trois classes, comprenant chacune de trente à quarante cadets, sont toujours complètes à bord des deux navires-écoles. L’équipage permanent de chacun de ces navires se compose de : un capitaine commandant, un capitaine en second, trois lieutenants, un médecin, deux professeurs civils et le nombre de matelot nécessaire pour assurer le service.

Les Anglais, transporteurs universels, n’ont, à vrai dire, de navires-écoles de la marine marchande. Comme leur flotte de commerce représente, à elle seule, la moitié du tonnage total de toutes les flottes du monde, tous leurs navires marchands sont, en fait, des bâtiments-écoles, chacun d’eux étant tenus d’embarquer un certain nombre d’apprentis qui assurent le recrutement des officiers de la marine marchande. Les apprentis ne sont pas des mousses, ce sont des aspirants élèves officiers que l’on entraîne au métier de la mer, sur les voiliers d’abord, avant de les envoyer à l’école spéciale où ils apprendront la théorie de la navigation.

Les Américains ont des navires-écoles à voile, sur lesquels les futurs officiers de la marine marchande apprennent d’abord à naviguer avant d’apprendre à calculer.

Les Belges ont un navire-école à voile et le gouvernement belge est autorisé, par voie d’amendement au budget extraordinaire de 1907, à souscrire cinq cent mille francs d’obligations à la Société proprié-taire, à condition que celle-ci dote son navire de tous les perfectionnements et de toutes les garanties de sécurité que l’on doit exiger d’un navire-école.

Les Allemands ont deux navires-écoles, le Herzogin-Cecilie, de 3.242 tonneaux, et le Herzogin-Sophie-Charlotte, de 2.581 tonneaux. Ces deux navires ont été construits par une Société dont le capital a été constitué par des armateurs et des industriels allemands ; ils sont administrés et équipé par le Nord-deutscher Lloyd, de Brême, auquel revient l’initiative de la création d’une école flottante de la marine marchande allemande.

Les Compagnies de navigation allemandes se sont entendues avec le Norddeutscher Lloyd pour prendre à leur service les officiers sortant des navires-écoles. Ses navires-écoles ne coûtent rien à personne ; ils transportent des marchandises ; le prix du fret et la pension des cadets couvrent largement leurs frais d’entretien.

Car le comité n’a pas commis cette erreur qui nous coûte si cher : instruire et élever gratuitement des sujets en vue de leur faire entrer dans une carrière à laquelle rien ne les destine. Les Allemands ont pensé que la carrière d’officier de la marine marchande étant aussi honorée et aussi lucrative que celle d’ingénieur, de médecin, etc., lesquelles représentent des sacrifices d’argent, il n’y avait aucune raison d’héberger et d’instruire des jeunes gens nullement obligés d’entrer dans la marine. Le comité a donc décidé que les cadets paieraient, pour frais d’entretien et d’instruction, 600 marks (750 francs) par an, plus le montant des frais de premier équipement, environ 200 marks (250 francs). Les de-mandes ont afflué et les trois classes, comprenant chacune de trente à quarante cadets, sont toujours complètes à bord des deux navires-écoles. L’équipage permanent de chacun de ces navires se compose de : un capitaine commandant, un capitaine en second, trois lieutenants, un médecin, deux professeurs civils et le nombre de matelot nécessaire pour assurer le service.

*

* *

* *

Voici ce que l’initiative privée a fait chez nos voisins, marins d’hier, sans tradition maritime. Je crois que ce serait folie d’espérer que nous suivions en tous points le bel exemple d’organisation pratique qu’ils nous ont ainsi donné ; mais je suis persuadé que nous pourrions solutionner cette question du navire-école de la marine marchande de façon satisfaisante pour l’État, l’industrie des transports maritimes et la bourse des contribuables en profitant de l’occasion qui se présente. Il suffirait pour cela de s’entendre avec les armateurs de La-France, type idéal de navire-école.

En attendant, j’insiste sur les trois points suivants : 1° – toutes les nations ont choisi des voiliers pour en faire des navires-écoles ; 2° – toutes les nations font naviguer plusieurs années les élèves avant d’entreprendre les études théoriques ; 3° – toutes les nations font payer aux élèves le prix de leur en-tretien et de leur éducation professionnelle.

En France, nous mettons la charrue avant les bœufs ; nous apprenons l’astronomie et les calculs nau-tiques à des jeunes gens qui ignorent tout de la mer, alors qu’il conviendrait d’abord de les faire naviguer pour savoir s’ils ont les aptitudes nécessaires et éprouver la ténacité de vocations nées parfois d’imaginations vagabondes et qui cèdent souvent après une première traversée. Pour savoir si l’on a vraiment le goût de la navigation, il faut avoir navigué. Un voyage sur La-France permettrait de faire une sélection nécessaire.

Raymond LESTONNAT. »

En attendant, j’insiste sur les trois points suivants : 1° – toutes les nations ont choisi des voiliers pour en faire des navires-écoles ; 2° – toutes les nations font naviguer plusieurs années les élèves avant d’entreprendre les études théoriques ; 3° – toutes les nations font payer aux élèves le prix de leur en-tretien et de leur éducation professionnelle.

En France, nous mettons la charrue avant les bœufs ; nous apprenons l’astronomie et les calculs nau-tiques à des jeunes gens qui ignorent tout de la mer, alors qu’il conviendrait d’abord de les faire naviguer pour savoir s’ils ont les aptitudes nécessaires et éprouver la ténacité de vocations nées parfois d’imaginations vagabondes et qui cèdent souvent après une première traversée. Pour savoir si l’on a vraiment le goût de la navigation, il faut avoir navigué. Un voyage sur La-France permettrait de faire une sélection nécessaire.

Raymond LESTONNAT. »

• Navigazette, n° 1.278, Jeudi 23 octobre 1913,

p. 6, en rubrique « Chronique maritime ~ Navigation ».

p. 6, en rubrique « Chronique maritime ~ Navigation ».

« Le cinq-mâts France. ― Le cinq-mâts mixte France termine en ce moment les essais de ses moteurs auxiliaires devant La Pallice et procède aux derniers réglages et à la mise au point définitive de ses compas. Le navire a réalisé aux essais officiels devant la Commission de la marine, la vitesse de 10 nœuds 8, dépassant de 0,25 la vitesse prévue au marché. Les moteurs ont donné pleine satisfaction au fonctionnement. »