Bonjour à tous,

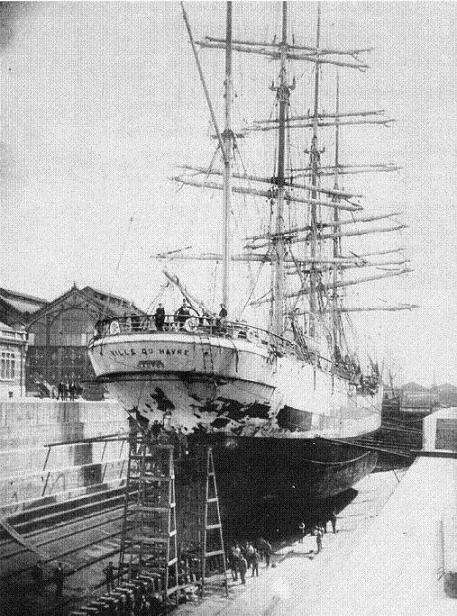

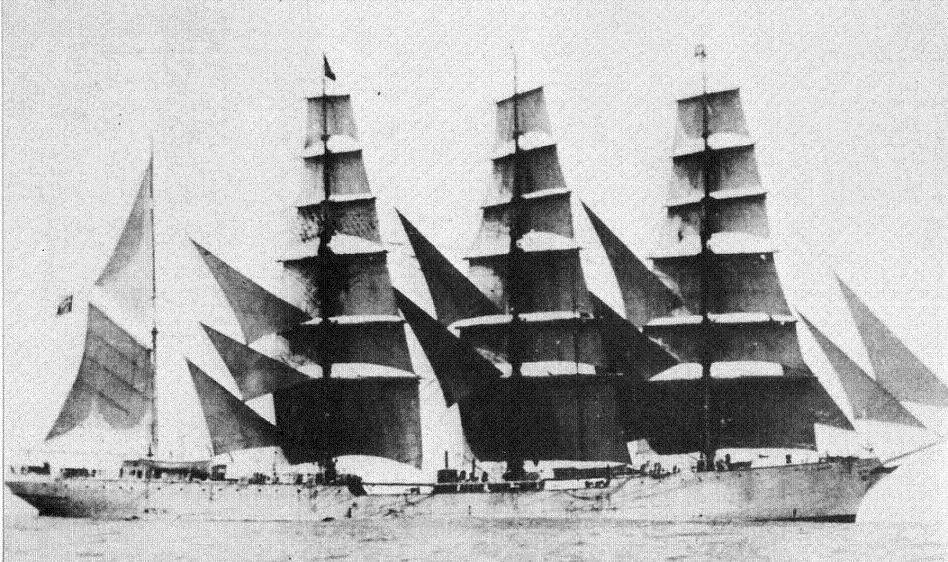

Voici (grâce à Edith Ybert que je remercie ici) le rapport de mer du capitaine Ybert relatant la perte du VILLE DU HAVRE, tel qu'on le trouve aux archives de Vincennes

"Le 5 mars 1916, au matin, nous reçûmes l'autorisation de partir, nous devions passer à 20 milles de Sainte Catherine puis faire route au milieu de la Manche.

Il ventait belle brise de nord-est, aussitôt partis, nous établîmes toute la voilure. Le remorqueur nous largua dans le travers de Sainte-Catherine. Toute la journée du 6 et toute la nuit, le temps fut à grains de neige ainsi que dans la matinée du 7. Nous donnions 11 à 12 nœuds. A midi, ce même jour, le second maître Blanchard, qui était de quart pendant que les officiers prenaient leur repas avec moi, nous cria à la porte de la chambre de veille :

« Un sous-marin par tribord devant ».

Nous nous précipitâmes sur la dunette, l'équipage était déjà sur le pont. Comme nous arrivions en haut, nous entendîmes un coup de canon.

Je distinguais très bien le sous-marin qui était à environ un mille de nous et avait un signal en haut. Je pris ma longue vue et vis le signal AB, premier signal urgent du Code International qui veut dire : "Abandonnez immédiatement".

Comme nous n'étions pas armés, il n'y avait qu'à obéir. Je fis mettre sur le mât immédiatement. Tout l'équipage était de sang froid, la manœuvre s'exécuta comme en temps ordinaire. Le sous-marin tirait sur nous, quelques éclats d'obus tombèrent sur le pont.

Les deux baleinières de sauvetage étaient sous leurs bossoirs en dehors, prêts à être amenées, elles étaient saisies à hauteur des batayolles de la dunette. J'en avais moi-même vérifié l'armement et les approvisionnements la veille.

Je mis mon sextant, les papiers du bord et les fascicules des hommes dans celle de tribord où je devais embarquer et je dis :

« Deux hommes de bonne volonté pour décrocher les palans et passer la baleinière sous le vent du navire. »

Les matelots Leroy et Gaillard sans hésitation prirent place dans la baleinière.

La mer était grosse, la baleinière fut amenée rapidement et les palans décrochés, un paquet de mer la projeta sous la hanche du navire où elle chavira et partit à la dérive, les deux hommes réussirent à se cramponner à la quille.

La baleinière de bâbord avait été amenée facilement, étant abritée par le navire. J’y pris place le dernier et nous avons débordé aussitôt. Le grand pavillon français que j'avais fait hisser au premier coup de canon était toujours en haut.

Le sous-marin passa près de la première baleinière chavirée où les deux hommes étaient cramponnés. Je croyais qu'il allait les prendre et me les donner dans notre embarcation mais il n'en fit rien. Il passa derrière le navire, se mit dans son travers par bâbord et lança une torpille.

Ville du Havre s'enfonça droit, en une minute, et disparut dans les flots avec son pavillon à la corne. Il était midi vingt, le 7 mars 1916 qui était le jour de carnaval. Je me souviendrai toute ma vie de ce carnaval de 1916.

Nous avons essayé d'aller au secours de nos deux camarades que nous apercevions dans le vent à nous car le navire avait dérivé pendant le temps que nous avions pris place dans la baleinière. Nous n'avancions pas et au bout d'une heure nous dûmes renoncer à l'espoir de secourir nos deux infortunés camarades.

Un vapeur passa assez près de nous vers 1 heure, il avait certainement vu disparaître le navire. Il ne se dérangea pas.

Nous étions sur la dernière ligne des vapeurs (Bishop Finistère) aussi je fis tenir avec les avirons le bout à la lame pour tâcher de rester sur cette ligne, seule chance que nous avions d'être recueillis par quelque vapeur. Je fis mettre sur la bosse une drosse composée de deux mâts et de la voile étendue sur l'eau, cela brisait un peu la mer et empêchait la dérive, cela tint environ deux heures puis la bosse cassa et nous perdîmes mâts et voile. Vers 5 heures du soir, nous vîmes encore le sous-marin. Il faisait froid. Les grains de neige se succédaient, la nuit fut terriblement longue. Deux navires passèrent près de nous dans la nuit. Nous avons brûlé des torches et appelé. Ils s'éloignèrent car les sous-marins profitaient de couler les navires pendant qu'ils recueillaient les naufragés. Au point du jour, un vapeur passa près de nous. Nous distinguions le pavillon danois peint sur sa coque. Nous ne réussîmes pas à attirer son attention ou il ne voulut pas se déranger, car il continua sa route.

Une partie de la journée se passa sans rien voir, enfin, vers 3 heures nous vîmes un vapeur venant du nord qui faisait route pour passer un peu au large à nous. Je fis doubler sur les avirons pour nous mettre sur son passage. Nous fûmes recueillis par ce vapeur vers 3h30. Cela faisait vingt-sept heures que nous étions dans la baleinière. Nous hissions notre baleinière sous ses bossoirs en cas d'en avoir besoin .

Le vapeur était le MARS, de Bergen, capitaine Ericksen, portant environ 1200 tonnes. Il venait de Porto, avec un chargement de poteaux de mine dont il avait une pontée et allait à Cardiff. Nous fûmes aussitôt réconfortés. Le capitaine nous fit servir à manger puis les hommes se séchèrent dans la machine. Nous nous trouvions bien, après ce que nous avions enduré. Je constatai que nous avions dérivé d'environ 60 milles dans le sud- sud-ouest.

La brise mollit dans la soirée. La mer tomba un peu et, le 9 mars, en rade de Cardiff, le vapeur reçut l'ordre de continuer sur Newport où nous entrâmes à la marée du matin. Je remerciai chaleureusement le capitaine Ericksen pour la façon dont il nous avait secourus et traités à son bord. Il ne voulut pas me faire de note pour ce que nous avions consommé. Les hommes vinrent également le remercier. (...)

Le lendemain, en réponse à mon télégramme pour lequel je leur annonçais la perte du beau navire qu'ils m'avaient confié, les armateurs me télégraphiaient qu'ils venaient de se rendre acquéreurs du quatre-mâts ASNIERES et qu'il m'en offraient le commandement.

J'acceptai avec empressement et reconnaissance.

J'appris que ma baleinière partie en dérive avait été retrouvée. Les deux hommes avaient réussi à la retourner puis à la vider, il ne restait qu'un mât et un bidon d'huile, tout l'armement était parti à la mer. Le plus jeune, Gaétan Gaillard, qui avait 20 ans mourut de froid et de misère, l'autre Leroy , qui avait 38 ans, plus résistant, avait été recueilli par le vapeur anglais Kermala deux jours après le naufrage. Il était hospitalisé à Londres. Plus tard j'eus connaissance de son rapport. Il avait beaucoup souffert et il avait fait preuve de volonté pour résister au froid et conserver le corps de son camarade dans l'embarcation."

Le matelot Henri Leroy, né le 7 Septembre 1878 à Cancale et inscrit à Saint Malo, a écrit un récit de son odyssée à bord de la deuxième embarcation. Ce récit a été publié en 1928 dans un ouvrage d'Edmond Tranin "Les rouliers de la mer". Il y raconte, sous une forme romancée, le naufrage du VILLE DU HAVRE.

Mais le récit ci-dessous provient d'une copie manuscrite de l'original, conservée par le capitaine Ybert.

C'est un beau récit, très émouvant, comportant quelques tournures peu académiques mais qui ont été conservées.

On notera que ni son capitaine, ni son compagnon d'infortune ne connaissent le prénom du jeune matelot. Le premier l'appelle Gaétan et le second Victor. Il s'agissait en fait d'Augustin-Théodore Gaillard, né le 28 Août 1897 à Trigavou et inscrit à Dinan. Il avait 18 ans.

Récit d'Henri Leroy

"Parti de la rade des Dunes le 5 mars 1916 à bord de la Ville du Havre faisant route pour Buenos Ayres avec le remorqueur. Beau Temps, jolie brise de vents de nord. Le lendemain matin vers 9 heures, le remorqueur nous lâche, nous avons mis toutes voiles dehors, le bateau filait une moyenne de 11 nœuds. Le lendemain matin, 7 mars, jolie brise de vents du nord-est. Vers midi moins le quart, l’on entend un coup de canon, le boulet est tombé près du navire. Aussitôt le capitaine commande de mettre les voiles sur les mâts, de façon à arrêter la vitesse du navire, tout le monde était à la manœuvre. Tout à coup voilà un autre coup de canon, suivi de trois ou quatre autres. Chacun s’était muni de sa ceinture de sauvetage, le capitaine commande de mettre les chaloupes à la mer. Nous commençons par celle de tribord, moi j’embarque dedans ainsi que mon camarade, moi à l’arrière et lui à l’avant, de façon à décrocher les palans une fois à l’eau. Le Capitaine me dit :

« Leroy mettez le gouvernail en place ».

Tout à coup je m’aperçois que la chaloupe était collée à l’arrière du bateau et pas moyen de l’en dégager, je dis à mon camarade :

« Coupe la bosse ou nous allons sombrer ».

Je n’avais pas fini la parole que nous voilà sombrés et chavirés, nous voilà à la nage, moi et mon matelot. Nous avons réussi à monter sur la quille de l’embarcation. Pendant ce temps là, je ne sais ce qui se passait à bord, le navire courant toujours un peu de l’avant nous écartait, mais ce que j’affirme c’est que j’ai vu la baleinière de bâbord à l’eau et des hommes dedans . Savoir s’ils y étaient tous, je l’ignore. Nous faisons des appels, mais en vain, car ils ne pouvaient ni nous voir ni nous entendre. Pendant ce temps, le sous-marin monte à la surface et se dirige entre nous, l’autre baleinière et le navire. Il est passé à peu près à 200 m de nous, il me paraissait avoir un pavillon rouge ; il se dirigeait sur le navire probablement pour prendre le nom, puis il s’en écarte un peu. Aussitôt je vois une gerbe d’eau puis, l’eau disparue, la Ville du Havre n’était plus à flot.

« Ce n’est pas cela, que je dis à mon camarade, il faut que nous essayons de retourner notre chaloupe ». Chose qui n’était pas facile. Nous essayons et par sept ou huit fois, pas moyen ; je vois une grosse lame qui s’amène, je dis à mon camarade : « Attention à celle-là ! « Et, par miracle, la voilà retournée. Mais ce n’est pas le tout, il fallait la vider. Avec quoi ? Rien pour la vider. J’aperçois au fond de la chaloupe, à l’arrière, une caisse de biscuits, je prends mon couteau, je coupe un côté. Je vois un bidon d’huile de lin, j’en fais autant, je le donne à mon camarade et nous nous mettons en devoir de vider l’eau. Mais comme la chaloupe était un peu inclinée sur tribord, grâce à nos caissons à air, nous sommes parvenus à la mettre droite et à la vider. Il faisait presque nuit quand nous avons fini. Mon camarade se lamentait en disant :

« On va mourir de froid et de faim.

- Moi qui l’encourageais tout ce que je pouvais, je lui disais : « Peut-être que demain l’on verra un vapeur venir sur nous ».

Et nous voilà au gré des flots, sans pain, sans eau, pieds nus. Voilà la nuit, nuit cruelle, mouillés, trempés jusqu’aux os. Il ne nous restait dans la chaloupe qu’un aviron et le mât, mais la voile était partie. Nous grelottions de froid. Je dis à mon camarade :

« Il ne faut pas se coucher ou l’on va mourir de froid ». Je lui disais toujours : « Ne perds pas courage».

- Je n’en peux plus qu’il me dit, je vais me mettre à l’abri sous les bancs ». Pour son malheur.

- Je lui disais : « Ne t’endors pas ou tu vas geler ». Moi, je ne voulais pas me coucher, je travaillais toujours à vider le si peu d’eau qui restait.

- « Enfin qu’il me dit mettez vous à l’abri, on va se réchauffez l’un l’autre ». Enfin je l’écoute, nous nous approchons (tant plus près tant mieux). Une idée me prend d’enlever mon paletot de drap et de nous envelopper les pieds avec. Au bout d’une heure ou deux, ne pouvant plus résister par le froid, je veux me lever, mais pas moyen par les crampes dans les jambes et dans les bras. Mon camarade me disait toujours :

« L’on est bien perdu, on va mourir de froid et de faim ».

Enfin je me frotte et je réussis à me lever, je prends ma boîte et me mets à vider encore un peu d’eau pour me réchauffer et je lui disais : « Ne reste pas là, tu vas mourir «. Il ne m’écoutait pas. Enfin voilà le jour, je dis à mon camarade :

« Il faut que nous installions une voile avec des planches qui retenaient nos caisses à air. Allons, que je lui dis, il ne faut pas rester là ».

Il vient pour m’aider, on essaie de mettre le mât en place, pas moyen. Il me disait : « Je n’en peux plus ». Je lui disais toujours : « Ne te décourage pas comme cela- moi je vis toujours sur l’espoir de voir un vapeur ». Je le regarde bien en face, il était défiguré, sa langue était comme paralysée , il avait les yeux égarés, je lui disais toujours : « Gaillard, prends courage ou tu vas mourir ». Il s’assiait sur un banc et aussitôt il tombe à la renverse, il avait l’écume à la bouche, il était raide. Quoi faire ? Je prends mon couteau, je le saigne à l’oreille, aussitôt il ouvre les yeux, il me regarde les yeux hagards. Je me dis : « Il est congestionné par le froid ». Je le prends, pas moyen d’avoir une parole, je le couche de mon mieux et il referme les yeux, il était environ midi. Pas de vapeur en vue - je voyais bien de la fumée, mais trop loin. Tous-à-coup je vois mon camarade que j’avais mis sur le dos, se retourner sur le ventre. Je vais à lui, il était raide et tout violet.

Voilà la nuit. Vers 7 à 8 heures, je l’entends qui ronflait absolument comme un homme qui dort- drôle de ronflement car, une heure après, il ne disait plus rien- c’était le râle de la mort. Et me voilà tout seul, me disant à moi-même : « Mon tour va bientôt arriver ». Nuit cruelle pour moi, assis sur une caisse à air, grelottant de froid. J’ai dit une prière pour le pauvre malheureux.

Je m’aperçois que le sommeil m’emporte, mais aussitôt je prends ma boîte et je vide encore un peu d’eau pour me réveiller et me réchauffer. Enfin voilà le jour – le jeudi qui était le 9 mars. Tout calme, un peu de pluie, je regarde mon pauvre camarade, je le touche. Il est raide comme un morceau de bois, défiguré complètement, la mort avait fait son œuvre. Je prends les ceintures de sauvetage, je le couvre de mon mieux pour ne pas le voir, car, vous savez, le malheur fait toujours quelque chose. Je n’avais pu rien lui faire le pauvre malheureux. Voilà le soleil qui se montre, un très beau temps ; j’ôte tous mes effets et je les mets à sécher – une idée me prend de couper les manches de mon paletot pour m’en faire des chaussettes. Je les mets au sec- et le reste de mon paletot, je le fixe au bout de mon aviron en guise de signal. Il était environ 1 heure et demie. J’aperçois de la fumée mais pas encore le vapeur. Un quart d’heure après, je vis très bien la coque et ne voyais qu’un mât. Comme de fait, il se dirigeait en plein sur moi, je ne savais comment implorer le bon Dieu, j’étais sauvé. Il approche toujours, je fais des signaux avec ma casquette, il m’accoste.

C’était le Karmala , vapeur anglais, l’on me dit de monter à bord. Il y avait le cuisinier des passagers qui parlait très bien le français. Je lui dis que mon camarade était dans le fond de la chaloupe- mort de froid. L’on me dit : « Montez toujours ». Ils descendent deux hommes dans la chaloupe et ont monté le pauvre malheureux à bord . Le médecin l’a regardé, l’a écouté comme il faut, il est bien mort. Ils ont pris une « chasse », ont dit une prière et l’ont jeté à la mer. Il s’appelait Victor Gaillard, âgé de 19 ans, je ne puis dire exactement où il habitait, car je ne connaissais le pauvre jeune homme que depuis quelques jours.

Que le bon Dieu ait pitié de son âme, car il est mort victime de ces bandits, de ces sauvages de Boches. Tant qu’à moi, il était temps, car j’avais les pieds à moitié gelés, tout violets et enflés- et ils y sont encore. Enfin grâce aux bons soins du docteur, des capitaines, équipage, passagers, je vais beaucoup mieux, je les remercie infiniment. (j’ai dit)

Fait le 11 mars 1916- à bord du vapeur Karmala , Peninsular Orientale Cie Tilbury Dock

Signé : Leroy Henri, matelot à bord du quatre-mâts français Ville du Havre de la Société nouvelle d’armement de Nantes."

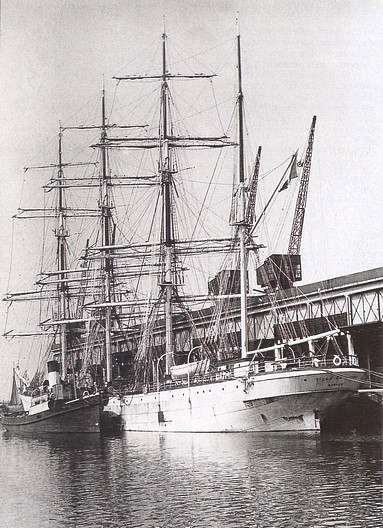

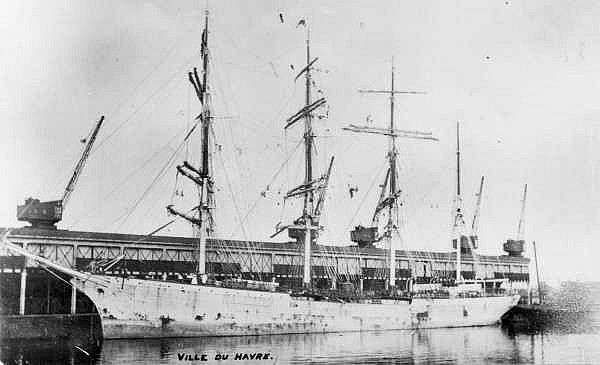

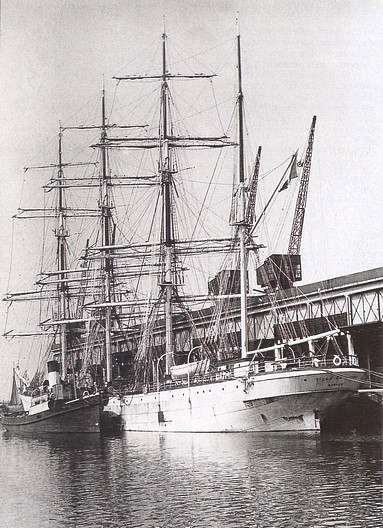

Pour conclure, voici un autre cliché du VILLE DU HAVRE dans un port anglais.

Cdlt