Page 1 sur 1

Re: Chargement des obus à gaz

Publié : sam. mars 17, 2012 7:41 pm

par ALVF

Bonjour,

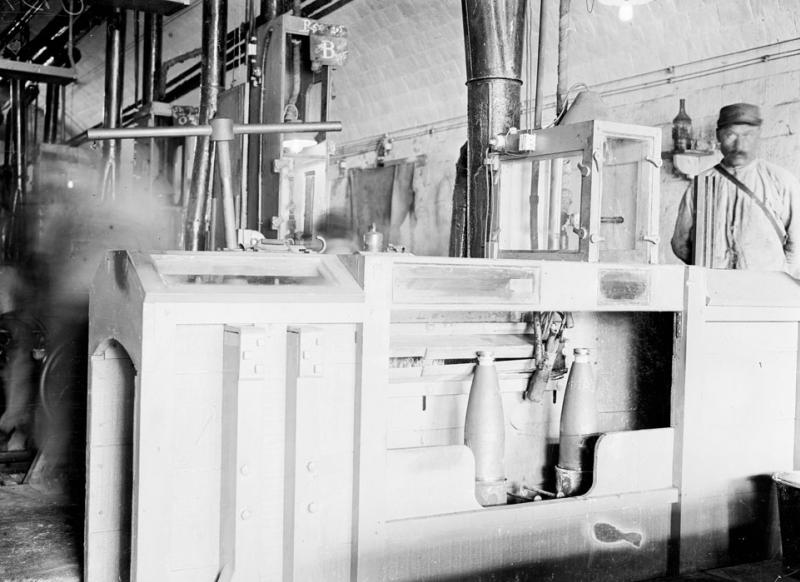

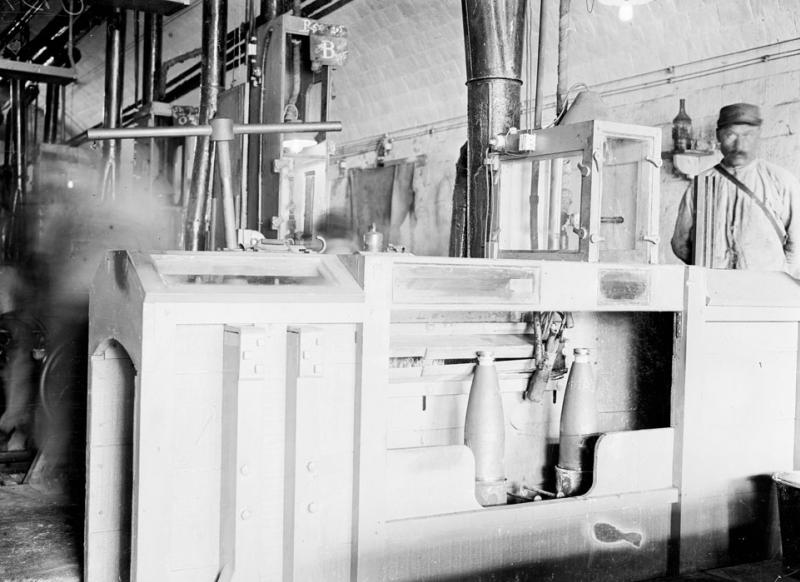

Ayant découvert un petit lot de photographies françaises relatives au chargement des obus à gaz et des bouteilles utilisées lors des émissions de vagues toxiques, je vous présente les opérations de "remplissage des obus toxiques" pour reprendre la légende de cette photographie.Les lieux et date ne sont malheureusement pas indiqués.

On constate avec stupéfaction que les mesures de sécurité sont bien réduites et qu'un poilu a une cigarette aux lèvres.Le local fait penser à une casemate aménagée ou à un local de caserne faiblement éclairé.La ventilation semble des plus sommaire!

"Remplissage des obus toxiques".

Cordialement,

Guy François.

Re: Chargement des obus à gaz

Publié : sam. mars 17, 2012 8:48 pm

par AZ16

Bonjour,

Magnifique, je me suis toujours demandé à quoi pouvait ressembler les "laboratoires" de l'époque de remplissage des obus toxiques. Je me doutais que la sécurité du travail était absente (!). En même temps on ne sait pas précisément qu'elle sont les opréations réalisées dans cet atelier. Je suppose que le remplissage se fait dans les caissons isolés et ventilés (c'est peut-être ça que l'ont voit au fond). Pas de gant, pas de masque, ça devait piquer le nez !!!

Merci pour cette image.

Re: Chargement des obus à gaz

Publié : sam. mars 17, 2012 11:27 pm

par leuques

Bonjour

Les soldats n'ont pas l'air d'une classe très récente. Est il possible que

ce soit des soldats relevant de blessure ayant conservé des séquelles et employés à cette tâche ?

cordialement

Re: Chargement des obus à gaz

Publié : sam. mars 17, 2012 11:38 pm

par RADET Frederic

Bonsoir,

ce local me fait penser à un magasin

à poudre ou

aux munitions que l'on retrouve dans les forts.

En

1 cheminée d'aération, en

2 orifice pour l'éclairage

?

On remarque bien l'absence de protections comme vous l'avez très justement mentionnez, remarquons également la décoration... voyez les fresques faites au pochoir à mi-hauteur...

Cordialement,

Frédéric

Re: Chargement des obus à gaz

Publié : dim. mars 18, 2012 10:50 am

par AZ16

Bonjour,

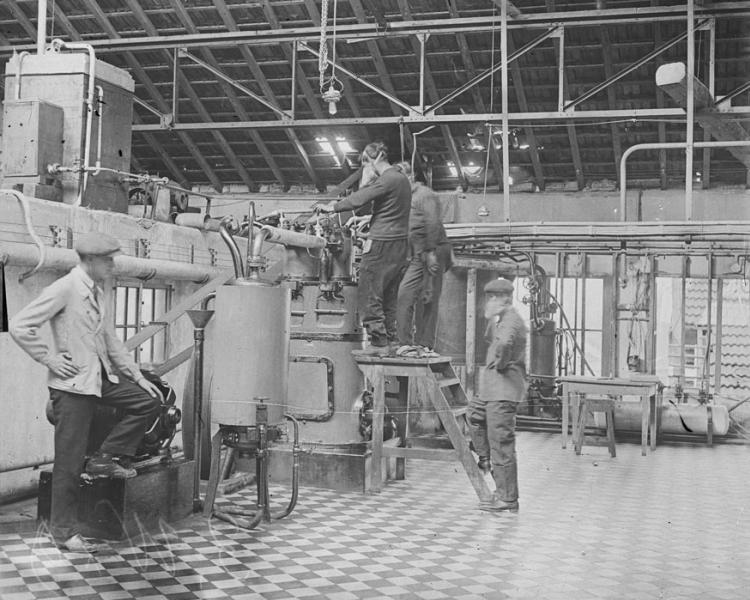

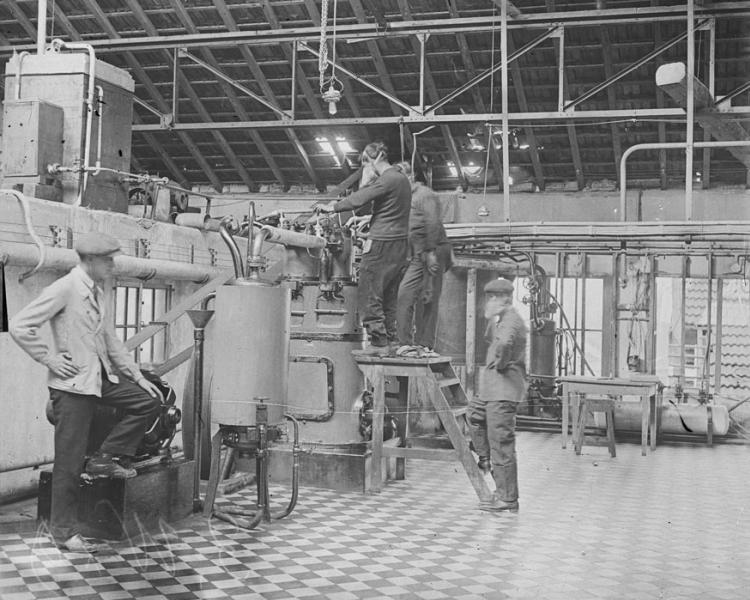

On vient bien le principe du caisson "étanche" sur cette image dont la légende est :

-Fort d'Aubervilliers en Seine-Saint-Denis, le chargement d'obus de 120 mm court sans personnel (Mai 1917) (source

www.maison-histoire.fr)

Sur la suivant je pense que l'opérateur prépare l'obus (je ne crois pas qu'il soit en train de le remplir !!) :

-Vincennes, la fabrication des obus chimiques à l'usine de la "Craponnière", montrant la conception et le remplissage des charges toxiques (Août 1915)

Des fabriques civiles de produits :

-Le Pont-de-Claix en Isère, dans une usine de guerre, fabrication de gaz asphyxiants (Septembre 1916)

-Sorgues-sur-l'Ouvèze dans le Vaucluse, fabrique d'aquinite pour les gaz asphyxiants, les mélangeuses (Juin 1917)

Re: Chargement des obus à gaz

Publié : jeu. mars 29, 2012 5:11 pm

par pierreth1

Bonjour,

Belles photos, mais sur le plan des consignes de sécurité je ne serai pas aussi critique. En effet il me semble que l'obus est rempli dans un caisson le fumeur tient une tige (manette) qui doit distribuer la "dose" de toxique? de dos un autre doit etre charge de la mise en place de l'obus? le grand nombre de tuyaux fait penser à une ventilation par aspiration si il y a aspiration toute proportions gardees nous ne sommes pas loin des systemes de caisson aspirant que l'on utilise actuellement. faut il porter (si le systeme est fiable) des equipements individuels qui limiteront forcemment la dexterite et la precision des gestes cause d'accidents.. cela se discute. d'autant que si il s'agit d'hyperite le produit est stocke et distribue liquide même si son point d'evaporation est de 14 degre et augmente avec la temperature dans un corps d'obus seule une tres petite partie sera vaporisee et vraisemblablement aspiree en fait quasiment toute l'hyperite restera dans l'obus .

N'oublions pas que lors de travaux "dangereux" la protection des travailleurs se fait soit par des process diminuant ou suprimant le risque soit par des equipements individuels (quand et seulement quand le cout des process est trop eleve ou qu'il est impossible de mettre en oeuvre ces process).

Et ne soyons pas trop sévère avec nos anciens il y a peu encore (15 ans) dans nos ateliers les mecanos travaillaient des freins amiantes les nettoyaient parfois à la "soufflette" sans protection sans aspiration.. de même cerytains de nos ateliers de peinture auto il n'y avait pas de systeme d'aspiration voire pas de masques pour le peintre, , nos salles de desinfection des ANP (masque à gaz) avec du formol non ventilees.. et un peu plus loin nos experimentation nucleaires au Sahara: il n'etait pas necessaire de faire traverser ces zones par des soldats........

Cordialement

Pierre

Re: Chargement des obus à gaz

Publié : lun. janv. 26, 2015 6:48 pm

par Arnaud Lejaille

Bonjour à tous,

J’exhume ce sujet pour donner quelques précisions.

Merci pour ces très belles photographies issues des collection de l’ECPAD.

Les deux premières représentent un atelier de chargement au fort d’Aubervilliers. Vous trouverez des précisions sur la méthode de chargement ci-dessous.

L’atelier d’Aubervilliers fut conservé et remis en service dans les années 1930 ; il chargea dans le plus grand secret des munitions chimiques à l’aube de la deuxième Guerre mondiale avant d’être démonté (et remonté ailleurs) car jugé trop près des habitations.

D’autres ateliers ont travaillés à ces chargements, très probablement de façon importante à partir de 1938, de façon ultra-secrète.

Extraits :

Source :

http://www.guerredesgaz.fr/Agression/ar ... itions.htm

Le chargement dans des ateliers spéciaux et dédiés à ce travail dangereux fut décidé dès juillet 1915. Trois spécialistes, le colonel Thouvenin, assisté du capitaine Schmidt et du lieutenant Pargond furent chargés de la mise en place de ces ateliers, l'un au Fort d'Aubervilliers pour les obus toxiques et un deuxième au fort de Vincennes pour les obus incendiaires et lacrymogènes.

Un laboratoire de contrôle des chargements fut également créé à la Sorbonne et placé sous la direction du professeur Urbain.

L'atelier d'Aubervilliers fut équipé d'un système de refroidissement permettant de maintenir sous forme liquide le chargement et de maintenir également le corps de l'obus à des températures négatives. Cela était impératif pour les chargement en phosgène, qui est un gaz à température ordinaire. Le phosgène arrivait en bouteilles d'acier et était refroidi dès le début de la chaîne à un température inférieure à -15°C. On effectuait ensuite le mélange avec le fumigène dans des récipients plongées dans un bain de saumure à -25°C. Puis le mélange était chargé dans les projectiles maintenus refroidis. Les obus étaient placés à cet effet dans des alvéoles de bacs calorifugés et refroidis à -20°C (pour les calibres de 75mm), ou dans des tunnels dans lesquels circulait de l'air froid. Le chargement en toxique s'effectuait ensuite sur des rampes automatiques équipés de système d'aspiration pour éviter les vapeurs nocives au sein de l'atelier.

Dès fin août 1915, l'ateliers d'Aubervilliers fut opérationnel. Il resta spécialisé dans le chargement en phosgène jusque la création de l'atelier de Pont-de-Claix qui devint opérationnel en juillet 1918.

La Vincennite fut également chargée à Aubervilliers jusqu'en juin 1917. Dans les premiers mois, l'opération était réalisée sur la chaîne calorifuge, puis elle s'effectua sans refroidissement par la suite. L'atelier de Vincennes débuta les chargement en Vincennite dès avril 1916.

Deux grands ateliers furent créés en 1918 et entrèrent en service au printemps, Pont-de-Claix et Salaise, dédiés essentiellement aux chargement d'Ypérite.

Source :

http://www.guerredesgaz.fr/these/chap13/chap13.htm

Trois ateliers furent conservés durant l'entre-deux guerre, remis en état puis organisés (dès 1930) pour le chargement des obus chimiques : Pont-de-Claix, Angoulême et Aubervilliers. Leur capacité pouvait alors atteindre 472 000 obus par mois.

L'atelier de Salaise fut également remis en fonctionnement. Les chargements en Adamsite dans les obus spéciaux à dépotage furent réalisés aux ateliers de l'Ecole centrale de pyrotechnie. Un atelier travailla également aux chargements à Cerdon.

En septembre 1939, en même temps que la guerre était déclaré, démarrait le programme de mobilisation qui prévoyait le chargement de nouveaux obus chimiques, chargement qui avait en réalité déjà débuté.

Les programmes de fabrication provoquèrent une demande considérable de main d'oeuvre avec un déficit très important de spécialistes rares, que ce soit dans les usines de l'Armement ou dans les poudreries. Les effectifs des poudreries passèrent de 10500 personnes à 45000 dès le premier mois, pour atteindre 120000 en avril 1940. Il faut y ajouter 90 000 personnes qui, sous la direction des poudres travaillaient dans les 1100 usines de l'industrie privée.

Cette pénurie provoqua de nombreux retards dans l'ensemble des programmes, mais certaines priorités purent être données. Le déficit était partout ressenti ; le personnel d'encadrement militaire était également insuffisant et il fallut faire appel à des civils par contrat.

Une procédure d'affectation spéciale avait été mise au point avant le début des hostilités pour déterminer les personnels susceptibles d'être des spécialistes rares et les diriger vers le service des Poudres. Le centre du Bouchet passait de 760 personnes à 1980 au 1er juin 1940, dont 465 affectés spéciaux. Nous ne connaissons pas l'effectif des ateliers de chargement, qui comme le restant des effectifs, connu une pénurie.

(…)

Un atelier de chargement existait à Aubervilliers près de l'ERG, mais présentait des risques importants pour l'ERG et la population de la ville d'Aubervilliers. Depuis 1935, un projet visait à transférer cet atelier, mais la question restait en suspens depuis. A la mobilisation de 1939, l'ateliers dénommé usine IV et rattaché au service des Fabrications d'armement, fut transporté à l'usine Kuhlmann de Villers-Saint-Paul. Le personnel de l'usine IV, constitué des 11e, 12e et 13e compagnies du 22e BOA fut éclaté ainsi : la 11e Cie rejoignit l'usine de Villers Saint Paul (80 hommes restèrent sur place à Aubervilliers jusque mi-novembre pour démonter le matériel) et les deux autres compagnies furent dirigées vers Lannemezan.

Bien cordialement