Bonsoir cg-83,

CG-83 a écrit : ↑dim. janv. 08, 2023 6:57 pm

Bonjour et merci de vos apports. Dans ma tête il y a un puzzle dont je n'arrive pas à assembler les éléments dans une vue claire de la percée -presque- sans failles des lignes anglaises et françaises, puis l'avancée en terrain libre des forces allemandes.

Les éléments de ce puzzle que j'ai cité sont :

-Bruchmuller et le feuerwalze

-Oskar Von Hutier et "Hutier Tactics" ou "Infiltration Tactis", Riga = première expérience

- Rôle de ROHR

-Blue line, Red Line (ou Battle Zone) et Brown line percées.

- Idem chez les Français : "directive "défense en profondeur", mais perçée.

- Der Angriff im Stellungskrieg (L'attaque dans la guerre de position)

- Etc.

il vous décevra peut-être lorsque je devrai affirmer que l'histoire de la direction opérationnelle allemande pendant la Première Guerre mondiale ne pourra probablement plus élucider d'autres mystères.

Néanmoins, il y aura encore assez de personnes dans certains cercles de mes compatriotes pour penser que le jugement définitif n'a pas encore été prononcé.

Les derniers vétérans de la Grande Guerre, qu'il m'était permis d'accompagner durant mon service civil d'infirmier avec un sentiment de fascination, d'émerveillement incrédule, mais parfois aussi d'horreur dans leurs dernières heures, semblaient s'être souvent débattus avec la question lancinante jusque sur leurs lits de mort, pourquoi - malgré toute leur volonté de faire des sacrifices - cette guerre a été perdue.

La réponse est simple, quoique douloureuse.

Dès le début, il n'y avait pas de stratégie claire du côté allemand. Le plan original de Schlieffen de mener deux guerres successives sur un front au lieu d'une guerre sur deux fronts ne pouvait plus être mis en œuvre de son vivant (+1913).

Les – sans doute – brillantes victoires tactiques à l'Est (Tannenberg, lacs de Mazurie) se sont finalement révélées être des défaites stratégiques, car plusieurs corps d'armée ont dû être détournés de l'aile droite, manquant finalement à la Marne.* Ils sont arrivés trop tard au Prusse orientale en tout cas.

En principe, le commandement de l'armée allemande ne s'est pas vraiment remis du choc de la bataille perdue de la Marne**. Dans les jeux de guerre de tradition frédéricienne-prussienne, seule la bataille d'encerclement était pratiquée. Les formes d'une bataille décisive n'étaient - ce qui est peu connu - qu'à l'Académie militaire bavaroise au programme.

En conséquence, une recherche désespérée a été faite pour de nouvelles solutions. Un premier

« remède miracle » censé ramener le mouvement sur les fronts gelés fut – ce qu'on oublie souvent – le gaz.

Après les premiers succès, il ne s'est cependant pas avéré décisif pour la guerre, d'autant plus que l'ennemi avait une réponse prête étonnamment rapidement.

Comme vous le dites à juste titre, les généraux allemands ont recueilli un certain nombre de nouvelles idées des soi-disant «batailles de percée» à l'Est *** (Russie; Galice; Ukraine; Roumanie) ou en Italie (batailles d'Isonzo), qui ont donné de nouvelles idées pour une guerre de mouvement probable.

L'armée allemande était donc encore capable d'étonnantes innovations.

On oublie souvent ici que les tactiques d'artillerie innovantes ont été apprises des Russes. Au lieu d'heures de tirs d'artillerie, qui ont averti l'ennemi d'une attaque imminente en temps utile, le général Brusilov - sans se concentrer au préalable - a tiré des coups d'artillerie courts surprenants et ciblés, puis s'est avancé en plusieurs vagues pour attaquer.

Cette technique d'artillerie fut finalement adoptée du côté allemand. (voir Général Hutier !!)

Bruchmüller (« Durchbruch-Müller ») a systématisé davantage l'artillerie d'assaut (rouleau de feu).

Dans le même temps, les bataillons dits d'assaut (voir Rohr) se développent de plus en plus vers des armes offensives sérieuses (pénétration dans les profondeurs ou infiltration en profondeur).

Cependant, il serait faux de supposer qu'un plan d'attaque autonome pour les grandes batailles du printemps et de l'été 1918 existait déjà. De loin, toutes les unités n'étaient pas préparées à la nouvelle méthode d'attaque. Toutes les divisions ne possédaient pas la mobilité requise pour une progression rapide.

Causes de l'échec des batailles de 1918

Erreur de Ludendorff

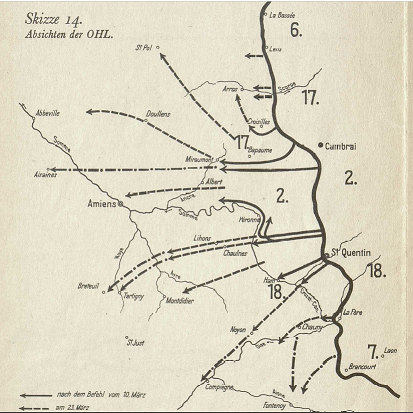

Déjà lors de la « Grande Bataille de France » (Michael), les états-majors des 17e et 2e armées (groupe d'armées du prince héritier Rupprecht) se sont plaints que Ludendorff avait dévié du plan initial, qui visait à vaincre l'armée anglaise au nord de la Somme , parce que la 18e armée (Hutier !!; Heeresgruppe Deutscher Kronprinz), qui n'était en fait censée simuler une attaque contre l'armée française, a avancé étonnamment vite.

- Plan original de la bataille de Michael (mars 1918)

- absichten_ohl_michael.png (331.62 Kio) Consulté 1624 fois

Ce faisant, avant que les Anglais n'aient été vaincus de manière décisive, Ludendorff a ouvert un front simultané contre les Français. La 18e armée s'est ensuite vu attribuer la plupart des réserves.

Bien que les Anglais en particulier se soient retrouvés dans de sérieuses difficultés et que les Allemands aient réussi à gagner un terrain incroyable, l'offensive allemande s'enlise finalement et doit être annulée.

En fin de compte, les troupes allemandes ont remporté des escarmouches, mais pas des batailles décisives.

Situation dans l'armée allemande

En principe, l'armée allemande manquait de mobilité depuis 1914. Les avantages et les succès des troupes de choc ne pouvaient souvent pas être utilisés car l'artillerie nécessaire ne pouvait pas être suivie à temps. En 1918, il n'y avait pas assez de chevaux disponibles. Pour l'artillerie lourde, il n'y avait généralement qu'un maximum de 4 chevaux disponibles.

L'Allemagne ne pouvait rassembler que 40 000 camions au total, tandis que les Alliés pouvaient en commander plus de 200 000.

Cependant, cela ne signifiait pas que l'idée d'attaquer par poussée profonde (infiltration profonde) était abandonnée. Ici à Dresde, l'un des chefs de troupe de choc les plus titrés de la Première Guerre mondiale, Erwin Rommel, a enseigné à l'école d'infanterie de 1929 à 1933. Plus tard, il a également enseigné à l'École de guerre de Potsdam (1935-1938).

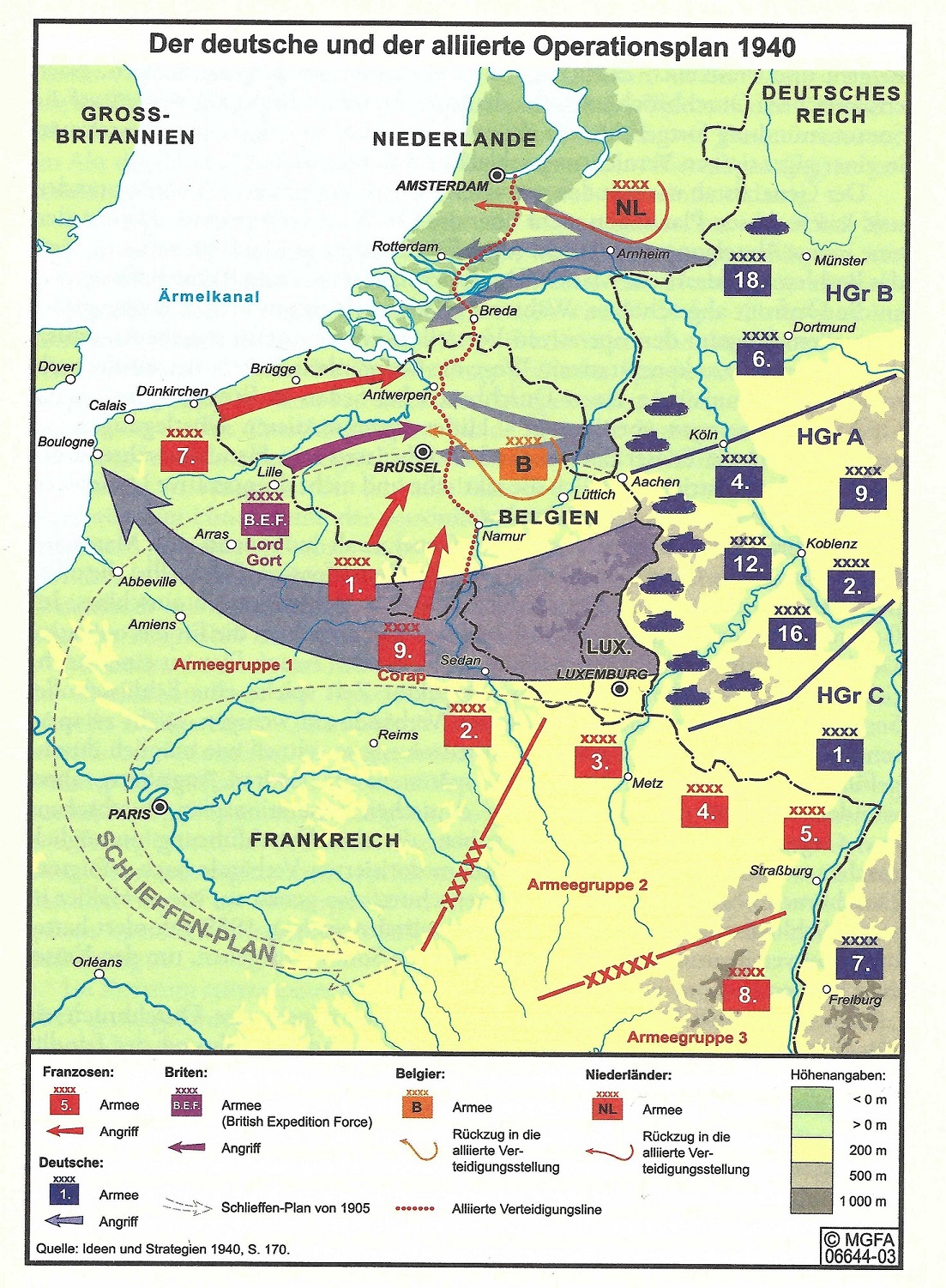

Cependant, il serait faux de supposer qu'en 1939, il existait déjà une procédure d'attaque toute faite qui fut plus tard appelée "Blitzkrieg".

Les généraux allemands considéraient le plan de von Manstein comme irréalisable et tentèrent même de déplacer les « querelleurs » vers l'est.

Comme on le sait, il a réussi à gagner Hitler à son plan, même si Hitler n'a pas réalisé la dimension opérationnelle du plan (il n'aurait probablement pas arrêté les chars à Dunkerque autrement).

C'est ainsi que la « grande heure » de Rommel est arrivée en tant que commandant d'une "Panzer-Division". La méthode de l'escouade de choc d'infanterie a été combinée à la puissance de choc des chars. Les Stukas formaient une artillerie volante. Des « divisions d'élite » motorisées opéraient au centre de l'attaque. L'infanterie suivait.

- Operation Sichelschnitt

- sichelschnitt.jpg (677.65 Kio) Consulté 1624 fois

Mais faire la guerre n'est généralement pas la meilleure solution.

Cordialement

Joseph

* Ironiquement, le prince héritier Rupprecht avait offert trois corps d'armée qui n'étaient plus nécessaires en Lorraine. Ils ont été rejetés par l'OHL car « la Prusse orientale ne doit pas être libérée par les troupes bavaroises ».

** Je n'entrerai pas dans l'animosité entre les commandants des 1ère et 2ème armées (v. Kluck ; v. Bülow), qui ont certainement aussi joué leur rôle dans la défaite. Malheureusement il n'y avait pas de Joffre du côté allemand qui pût envoyer des officiers inaptes à « Limoges ».

*** Il faut noter que les troupes allemandes n'ont dû être déployées sur ce théâtre de guerre (en dehors de la Russie) que parce que l'Autriche-Hongrie y a subi de lourdes défaites.

Littérature (sélection):

Groener, Wilhelm; Lebenserinnerungen; Osnabrück 1972;

Groß, Gerhard P.; Mythos und Wirklichkeit. Geschichte des operativen Denkens im deutschen Heer von Moltke d.Ä. bis Heusinger, Paderborn u.a. 2012;

Krafft von Dellmensingen, Konrad; Der Durchbruch; Hamburg 1937;

Stachelbeck, Christian; Militärische Effektivität im Ersten Weltkrieg. Die 11. Bayerische Infanteriedivision 1915 bis 1918; Paderborn u.a. 2010;

Storz, Dieter; „Aber was hätte anders geschehen sollen?“ Die deutschen Offensiven an der Westfront 1918; in: Duppler, Jörg u.a; Kriegsende 1918, Ereignis, Wirkung, Nachwirkung; München 1999;

Rommel, Erwin; Infanterie greift an; Potsdam 1938;

Uhle-Wettler, Franz; Erich Ludendorff in seiner Zeit; Berg 1996;