Bonsoir,

Mon invitation à dresser une coupe de terrain en prenant en compte les éléments en possession des artilleurs de l'A.L.G.P pour préparer leur tir n'avait d'autre but que de faire ressortir le sérieux des officiers du 30e Groupe de 400 du 3e R.A.P. Il n'est nul besoin d'être un spécialiste pour s'entraîner à cet exercice qui était en honneur dans les Armées avant la révolution numérique et le GPS qui permettent instantanément de produire les "parties vues et cachées" d'un compartiment de terrain, de faire figurer en trois dimensions le plan relief le plus exact et de déterminer les possibilités techniques de tirer sur un objectif!

Que savaient donc les artilleurs au matin du 20 mai 1917?

-ils disposent de plans directeurs et de photographies aériennes détaillant parfaitement le relief du Mont Cornillet et la position exacte des entrées du Tunnel, impossibles à camoufler et très visibles compte-tenu de l'importance des déblais retirés de l'intérieur.

-les interrogatoires des prisonniers permettent de déterminer la direction générale des galeries et la longueur des galeries qui atteint 300 mètres, contrairement à beaucoup d'affirmations contradictoires. A cet égard, les documents saisis sur un officier du

173. Infanterie-Regiment appartenant à la

223. Infanterie Division ayant occupé le tunnel fin avril et début mai 1917 et les interrogatoires d'autres prisonniers ne laissent aucun doute. Le Chef d'escadron Batsale savait avant le tir du 20 mai que "l'organisation intérieure du tunnel du Cornillet comporte trois galeries ayant chacune 300 m de long environ, sur 2 à 3 m de large et boisées. A l'intérieur, à une cinquantaine de mètres des entrées, les galeries sont réunies par un couloir transversal...".

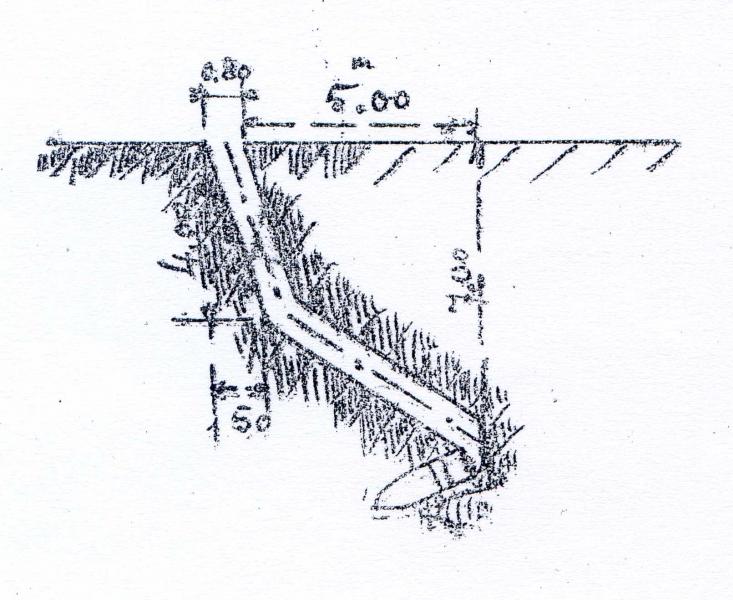

-les coupes de terrain réalisées à partir du Plan Directeur permettent de déduire que la masse couvrante atteint jusqu'à 30 mètres d'épaisseur sur l'essentiel de la longueur des galeries et que les parties vulnérables, protégées par moins de 10 mètres de masse couvrante, se situent sur les 60 premiers mètres des galeries.

Voilà les éléments qui ont conduit le commandement à prescrire un tir de 36 coups de 400 à raison de 12 coups par galeries en réglant sur les entrées. Ce tir ne peut être réglé que grâce à l'observation aérienne pour être efficace, ce qui oblige à attendre une journée d'excellentes conditions météorologiques. Le 20 mai 1917, toutes les conditions techniques sont réunies: les tirs préalables ont permis d'affiner les réglages et les corrections de portée et la luminosité est exceptionnelle.

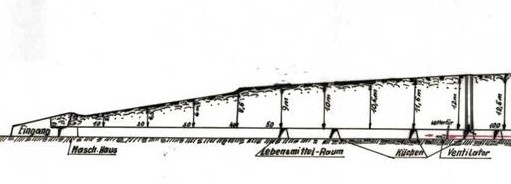

Quelle était la réalité de l'organisation des tunnels?

Il est aujourd'hui possible d'examiner d'excellents plans et coupes du Tunnel du Cornillet en consultant le site allemand en ligne "

Der Debus Tunnel und andere Tunnelanlagen im Ersten Weltkrieg, Champagne 1915" qui comprend un plan très complet mentionnant la position des descenderies reliant les lignes de défense du réduit du Cornillet avec les galeries du tunnel, la position des bouches d'aération et bien d'autres détails précieux. Il y a aussi la coupe des galeries du Tunnel que les allemands appellent d'Est en Ouest "

Tunnel I, Tunnel II, Tunnel III".

Il est à noter que le chef d'escadron Batsale a assez bien déterminé la hauteur de la masse couvrante au niveau de la galerie transversale sauf en ce qui concerne le

Tunnel III:

-dans le

Tunnel I , la hauteur de la masse couvrante est de 9 mètres à 50 mètres de l'entrée puis passe à 10 mètres à 60 m pour augmenter ensuite.

-dans le

Tunnel II, les chiffres sont de 10,50 et 14 mètres.

-dans le

Tunnel III, la masse couvrante est plus importante de 20 mètres à 50 m et de 21 m à 60 m de l'entrée.

J'emprunte donc à ce site un extrait de la coupe de la galerie Est "

Tunnel I" sur ses cent premiers mètres afin d'examiner la position exacte de l'impact de l'obus de 400:

Coupe des 100 premiers mètres du

Tunnel I (plan du site allemand "

Der Debus Tunnel...".

La position de l'impact de l'obus de 400:

Les officiers de l'A.L.V.F n'ont pas pu visiter le tunnel avant leur départ mais les indications des officiers du Génie permettent d'assez bien le situer.

Le 9 juin 1917, le chef d'escadron Batsale écrit qu'après les tirs de réglage sur les entrées et l'observation de coups au but ou près du but, "Quant au tir d'efficacité, le capitaine (Aymone) a raccourci sa hausse de 60 mètres et reporté son tir aux points supposés de rencontre des trois galeries du tunnel avec la galerie transversale, épaisseur de la protection: 8 à 10 mètres".

L'écart probable d'un tir vertical d'obus en acier permet d'estimer que la moitié des coups probables a dû tomber dans la zone comprise entre 30 m et 90 m à l'intérieur du

Tunnel I à l'aplomb des galeries mais avec une dispersion latérale de 10 mètres environ. La capacité de perforation est, on l'a vu plus haut de l'ordre de 7 à 8 mètres dans la craie. Il faut ajouter l'effet de la charge explosive qui crée des entonnoirs de l'ordre de 10 mètres de diamètre sur 5 mètres de profondeur dans un sol crayeux. La détonation a sans aucun doute provoqué l'effondrement de la galerie du

Tunnel I quelque part vers 50 mètres à l'intérieur de la galerie. D'après le rapport du chef d'escadron Batsale, l'éclatement s'est produit à environ 50 mètres de l'entrée Est et a provoqué une zone de décombres d'environ 12 mètres de long, non encore déblayée à la date du 9 juin 1917.

Au vu de ces éléments, il semble bien que la bouche d'aération, située vers 112 m à l'intérieur du

Tunnel I et sous 17 m de masse couvrante, n'a joué aucun rôle dans la destruction de la galerie.

Il s'agit bien d'un "coup heureux" car 12 coups seulement ont visé chacune des galeries, ce qui est assez peu. Un tir des 36 coups sur une seule galerie aurait peut-être été plus sage. En tout cas, les tirs de 400 et de 370 sur les Grands tunnels de Verdun Rive gauche en août 1917 ont fait l'objet de plus de prise en compte des probabilités puisque sur chaque tunnel visé (et atteint avec des pertes humaines moins lourdes mais importantes), au moins deux pièces de 400 (ou de 370) ont "traité" chaque objectif en bénéficiant d'un approvisionnement de 100 coups par pièce.

En résumé, la destruction du Tunnel du Cornillet est certes l'effet d'un "coup heureux" mais certainement pas d'un "coup tombant par hasard" comme on le lit fréquemment.

Cordialement,

Guy François.

PS: j'aborderai ultérieurement la question des pertes allemandes dans le tunnel, même si je n'ai pas employé la méthode scientifique suivie par Eric Mansuy pour estimer les pertes du Linge!