Re: Les prisonniers allemands en France

Publié : dim. juil. 26, 2015 6:25 pm

Kriegsgefangene Projekt 1914-1920

Quelques mots pour vous annoncer la mise en route d’un vaste projet de recherche sur les prisonniers allemands en mains françaises durant le premier conflit mondial.

Les prisonniers de guerre ont longtemps été des acteurs presque totalement ignorés par l'historiographie de la première guerre mondiale. Pourtant, un combattant sur dix aura connu la captivité durant le conflit. Le prisonnier de guerre, suspect de lâcheté pour avoir déposer les armes, fut ainsi mis à l'écart d’une mémoire collective nourrie des notions de sacrifice et de résistance.

Aujourd’hui cette vision est dépassée et l’histoire des prisonniers de guerre est devenue un sujet majeur d’échange entre les historiens allemands et français. Le recul des années leur a permis d’envisager la question avec une plus grande sérénité, conscients que ce thème appartient désormais à un patrimoine mémoriel commun, à une histoire partagée.

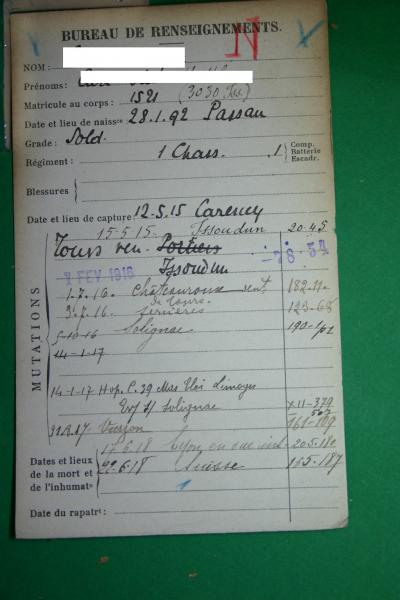

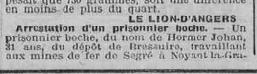

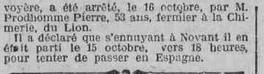

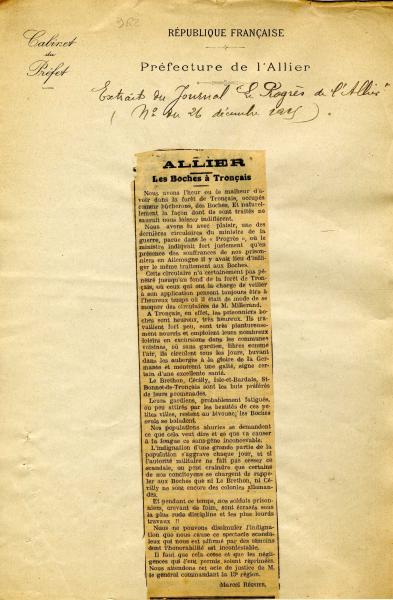

Si aujourd’hui encore, l’approche demeure embryonnaire, surtout en ce qui concerne l’histoire des prisonniers allemands en France, c’est simplement parce que les sources ont longtemps fait défaut. Mais, avec la «redécouverte» d’un fonds d’archives encore inutilisé, le fichier national des prisonniers de guerre de la première guerre mondiale, il sera maintenant possible d’établir un cadre quantitatif solide des conditions réelles de la captivité en France.

Concrètement, j’ai établi une convention d’exploitation entre la Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA) du ministère de la Défense et mon centre de recherche (Université Paris-Sorbonne - Centre Roland Mousnier). Elle a pour objectif de fixer un cadre institutionnel dans lequel sera réalisé le projet dont les étapes seront : la numérisation, l’indexation des fiches et l’analyse de près de 400000 biographies de prisonniers allemands détenus entre 1914 et 1920.

A ce jour, 10% des fiches sont numérisées mais seulement 2,5% sont indexées… (lettres A et B)

Le projet a bien évidement une vocation internationale, et ne peut être envisagé que dans un partenariat étroit entre chercheurs français et allemands. Ainsi, l’une des premières étapes, après la construction de la base de données, sera son enrichissement par le croisement des informations avec deux autres sources majeures, l’une allemande (Verlustlisten Erster Weltkrieg, un accord de coopération est en cours de négociation) et l’autre Suisse (les dossiers nominatifs de la Croix-Rouge), qui par chance vient d’être mise en ligne et ouverte au public.

Au-delà de l’analyse scientifique et purement quantitative que permettent de telles sources (mesure fine des flux, des mutations subies, des conditions de mortalité, importance des rapatriements, travail des prisonniers, discipline, hygiène, etc.), il sera également possible d’impliquer directement le public en lui permettant d’accéder à ce patrimoine dont il ignore encore parfois l’existence. Concrètement, nous pourrons fournir des informations aux personnes intéressées par le parcours d’un de leurs ascendants, et jusqu’alors souvent frustrés par l’absence de sources depuis les destructions massives des archives de Berlin et de Potsdam en 1945.

Vous trouverez une présentation plus détaillée ici :

https://www.facebook.com/pages/Kriegsge ... 6625664277

Cordialement

Jacques

Quelques mots pour vous annoncer la mise en route d’un vaste projet de recherche sur les prisonniers allemands en mains françaises durant le premier conflit mondial.

Les prisonniers de guerre ont longtemps été des acteurs presque totalement ignorés par l'historiographie de la première guerre mondiale. Pourtant, un combattant sur dix aura connu la captivité durant le conflit. Le prisonnier de guerre, suspect de lâcheté pour avoir déposer les armes, fut ainsi mis à l'écart d’une mémoire collective nourrie des notions de sacrifice et de résistance.

Aujourd’hui cette vision est dépassée et l’histoire des prisonniers de guerre est devenue un sujet majeur d’échange entre les historiens allemands et français. Le recul des années leur a permis d’envisager la question avec une plus grande sérénité, conscients que ce thème appartient désormais à un patrimoine mémoriel commun, à une histoire partagée.

Si aujourd’hui encore, l’approche demeure embryonnaire, surtout en ce qui concerne l’histoire des prisonniers allemands en France, c’est simplement parce que les sources ont longtemps fait défaut. Mais, avec la «redécouverte» d’un fonds d’archives encore inutilisé, le fichier national des prisonniers de guerre de la première guerre mondiale, il sera maintenant possible d’établir un cadre quantitatif solide des conditions réelles de la captivité en France.

Concrètement, j’ai établi une convention d’exploitation entre la Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA) du ministère de la Défense et mon centre de recherche (Université Paris-Sorbonne - Centre Roland Mousnier). Elle a pour objectif de fixer un cadre institutionnel dans lequel sera réalisé le projet dont les étapes seront : la numérisation, l’indexation des fiches et l’analyse de près de 400000 biographies de prisonniers allemands détenus entre 1914 et 1920.

A ce jour, 10% des fiches sont numérisées mais seulement 2,5% sont indexées… (lettres A et B)

Le projet a bien évidement une vocation internationale, et ne peut être envisagé que dans un partenariat étroit entre chercheurs français et allemands. Ainsi, l’une des premières étapes, après la construction de la base de données, sera son enrichissement par le croisement des informations avec deux autres sources majeures, l’une allemande (Verlustlisten Erster Weltkrieg, un accord de coopération est en cours de négociation) et l’autre Suisse (les dossiers nominatifs de la Croix-Rouge), qui par chance vient d’être mise en ligne et ouverte au public.

Au-delà de l’analyse scientifique et purement quantitative que permettent de telles sources (mesure fine des flux, des mutations subies, des conditions de mortalité, importance des rapatriements, travail des prisonniers, discipline, hygiène, etc.), il sera également possible d’impliquer directement le public en lui permettant d’accéder à ce patrimoine dont il ignore encore parfois l’existence. Concrètement, nous pourrons fournir des informations aux personnes intéressées par le parcours d’un de leurs ascendants, et jusqu’alors souvent frustrés par l’absence de sources depuis les destructions massives des archives de Berlin et de Potsdam en 1945.

Vous trouverez une présentation plus détaillée ici :

https://www.facebook.com/pages/Kriegsge ... 6625664277

Cordialement

Jacques