Bonsoir,

CG-83 a écrit : ↑dim. janv. 29, 2023 6:49 pm

Les Allemands comptaient-ils sur ces conditions de Wilson ?

si je vous comprends bien, vous auriez contrecarré mes efforts désespérés pour faire comprendre à mes étudiants en histoire la position française sur le traité de Versailles.

(

Néanmoins, j'aurais aimé vous avoir à mes côtés !!) Pour être honnête, même aujourd'hui, il n'est pas facile pour un prof de donner à de jeunes Allemands une compréhension rationnelle de la genèse du traité de Versailles.

J'ai aussi eu affaire à des collègues pour qui la cession de la « Prusse occidentale » ([Province de Posen] à plus de 80% polonaise !!!) ou de l'Alsace-Lorraine, considérée comme un butin de guerre depuis plus de 40 ans, mais non considéré comme une lande du Reich égal, représentait une grossièreté impardonnable de la part des puissances victorieuses.

La plupart de mes étudiants ont également trouvé l'analyse* de Jacques Bainville (1879 – 1936) sur le traité de Versailles cynique :

« Une paix trop douce pour ce qu'elle a de dur, et trop dure pour ce qu'elle a de doux. »

Il faut admettre quand même que l'admirateur de Napoléon, Bainville, a quelque peu exagéré les intérêts de sécurité de la France.

Bien entendu, le gouvernement social-démocrate d'après-guerre était très déçu que la «

douce paix de Wilson » ne paraisse soudain plus réalisable.

Mais malgré toute l'indignation suscitée par les conditions difficiles : quel était le bilan réel de cette opération « Weltmacht » allemande irresponsable ? Au total, l'Allemagne avait actuellement perdu sa position de grande puissance, mais la conservait potentiellement (

voir Bainville !). Le Reich allemand lui-même et son potentiel de puissance économique, technologique et géopolitique avaient été fondamentalement préservés.

Alors que les purs et durs bouillonnent de colère et que certains milieux militaires inventent toutes sortes d'astuces pour contourner les contrôles des puissances victorieuses, la République de Weimar commence peu à peu à s'accommoder de la nouvelle situation. Même l'année de crise de 1923 (putsch hitlérien, lutte de la Ruhr, inflation) a pu être surmontée.

L'Allemagne a connu un boom économique sans précédent entre 1924 et 1928 (les « années dorées » Goldene Zwanziger ).

En

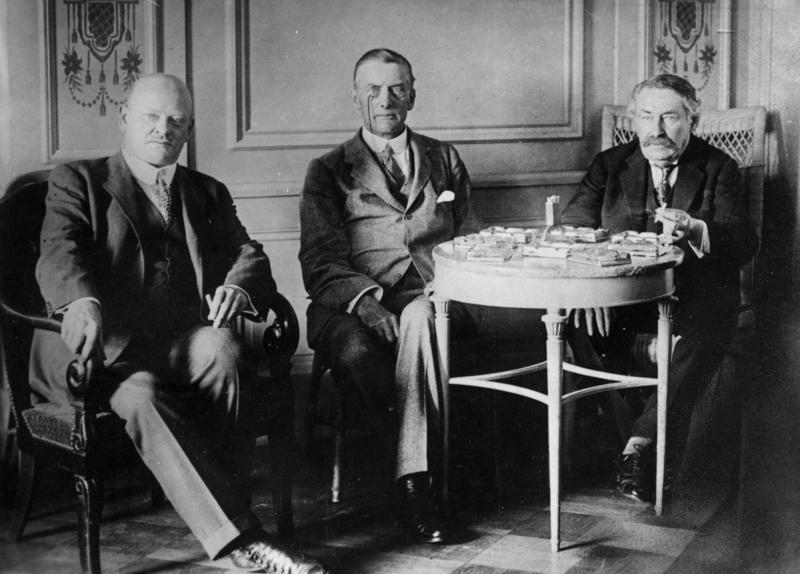

Aristide Briand, le ministre des Affaires étrangères

Gustav Stresemann (1878 – 1929) a finalement trouvé du côté français un partenaire compréhensif, avec lequel la difficile relation franco-allemande aurait pu être posée sur des bases tournées vers l'avenir (T

raité de Locarno, 1926), Si, si... ? Comme nous le savons aujourd'hui, Stresemann et Briand se rencontrèrent à Thoiry le 17 septembre 1926 pour discuter – comme Stresemann l'écrivait avec euphorie dans son carnet – la « solution globale de toutes les questions qui se posaient entre l'Allemagne et la France ». Mais rien n'est venu des plans de haut vol des deux côtés. Les États-Unis ne permettaient pas le paiement immédiat des réparations financées par l'endettement élevé de l'Allemagne et Poincaré s'opposait à la reddition prématurée de la Sarre et des régions de la rive gauche du Rhin.

- Bundesarchiv_Bild_183-R03618,_Locarno,_Gustav_Stresemann,_Chamberlain,_Briand.jpg (61.22 Kio) Consulté 883 fois

La déception n'était certainement pas la seule raison pour laquelle Stresemann est décédé peu de temps après. En tout cas, peu de temps avant sa mort, il se tourna désespérément vers un diplomate avec les mots suivants :

«

J'ai donné, donné et donné, jusqu'à ce que mes compatriotes se retournent contre moi. … Si vous m'aviez fait une seule concession, j'aurais convaincu mon peuple. (..) Je pourrais encore le faire aujourd'hui. Mais vous n'avez rien donné et les petites concessions que vous avez faites sont arrivées toujours trop tard. (...) L'avenir est entre les mains de la jeune génération. Et nous avons tous les deux perdus la jeunesse allemande, que nous supposons pouvoir gagner pour la paix et pour la nouvelle Europe. C'est ma tragédie et votre faute.

»

On peut supposer qu'une occasion a été manquée ici et ce n'était certainement pas une bonne idée de faire des concessions de politique étrangère à un Adolf Hitler qui faisait du chantage, ce qui avait été refusé à Gustav Stresemann.

Mais cela ne signifie pas que la France était à blâmer pour la montée d'Hitler. C'est aussi une « maladie allemande » de pointer du doigt les autres.

Cordialement

Joseph

* Jacques Bainville, Les Conséquences politiques de la paix (1920)