Bonjour,

En complément, quelques repères et remarques :

Circulaire du 18 avril 1919

le ministre de l'intérieur informe les préfets par circulaire qu' «

un grand nombre de municipalités ont pris l'initiative d'élever sur leur territoire un monument commémoratif aux soldats morts pour la Patrie » et que ces monuments doivent

respecter la loi du 9 décembre 1905 quand aux emblèmes religieux.

La seule contrainte légale consiste à transmettre au préfet :

- plan et devis

- délibération du conseil municipal sur le vote et le financement

Loi du 1er octobre 1919

établissant dans chaque commune un

mémorial de la grande Guerre : la commune doit établir la

liste des militaires ayant participé à la guerre.

Les communes n'ayant aucune « base de donnée » l'application en est impossible.

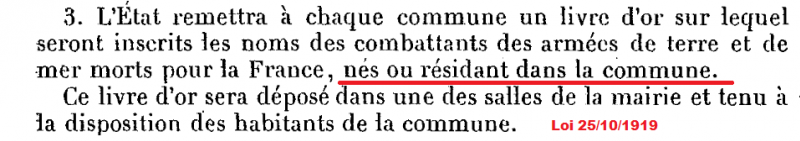

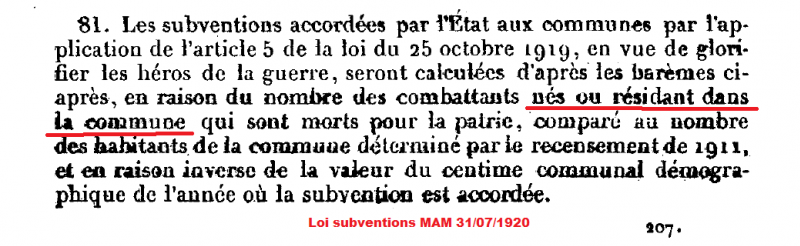

Loi du 25 octobre 1919

un registre (Livre d'Or) limite la liste aux seuls détenteurs de la

mention "morts pour la France", mais ajoute les civils tués.

Cette seconde tentative, limitant le nombre à recenser à partir de la base des registres des décès de l'état civil, pose autant de difficultés. La demande de recension est alors transmise aux dépôts qui font savoir qu'il est impossible d'effectuer cette recherche rapidement.

I

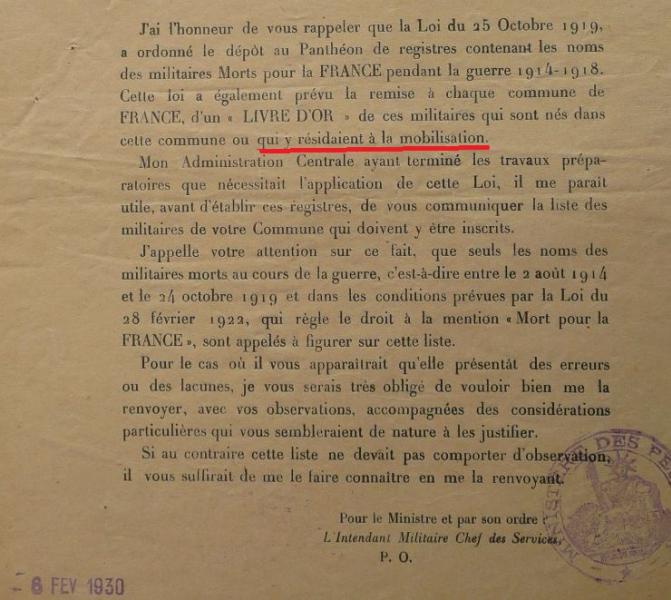

nstruction 11 janvier 1922

La loi du 25 octobre 1919 devient applicable par la publication de l'instruction par le ministère des pensions.

Cette fois la liste

apparaît la notion de natifs ou résidents. Le ministère collecte les données pour avis aux communes : il faut attendre 1928 pour voir les premières listes.

Les critères de lieu de naissance et de domicile amènent deux remarques :

1 - Lieu de naissance :

Un enfant peut naitre lors d'un déplacement (voyage ou foire du village voisin !). Il se retrouvera inscrit sur le registre d'état-civil d'une commune avec laquelle il n'a aucune attache familiale. Inscrire son nom au monument n'a pas grand sens pour la commune.

2 - Domicile :

Les changements sont fréquents, y compris pendant la guerre.

Un cas réel et pas si rare : un soldat passe son enfance en

A, est rencensé lors de son premier emploi en

B, se marie lors d'une permission et établit son ménage en

C. Son épouse trouve un travail en

D, ils y emménagent. Puis décès, sa veuve retourne chez ses parents en

E.

Les premiers tâtonnements du législateur amènent les communes

BCD à inscrire le nom sur le registre. L'instruction de 1922 désigne la commune

B. La loi de 2012 désigne la commune

D.

Les parents et les anciens camarades en

A souhaitent voir le nom sur le monument, la veuve souhaite voir le nom en

E, pour peu que l'emploi ait rangé le défunt parmi les notables, la commune

B peut vouloir l'honorer également. Le nom peut figurer en

ABCDE.

Les monuments municipaux ne sont pas préoccupées des discriminations de « natif », « résident », « mort pour la France », seule compte la mémoire locale. Et heureusement, sinon, on serait toujours en l'attente des Livre d'Or...

Bien cordialement,

Régis