Bonjour,

j'ai fait quelques recherches sur un autre ordi et j'ai rassemblé deux ou trois petites choses :

1898

Par des dépêches en date du 8 juin 1898 n°10.884 (4ème direction, 2ème bureau) et du 15 juin 1898 n°844 (3ème direction, 2ème bureau, 1ère section) le ministre de la guerre a invité les sections techniques du Génie et de l’Artillerie à étudier sans retard un type de casemate destinée à abriter dans les ouvrages intermédiaires, les pièces de flanquement des intervalles.

Dans un avis commun en date du 1er août 1898, les sections techniques proposèrent un type de casemate de flanquement organisée pour être armée d’un canon de 95 sur affût de côte. Les conclusions de cet avis furent approuvées, dans leur ensemble et sous réserve de certaines modifications de détail, par une décision ministérielle du 18 septembre suivant, aux termes de laquelle le type de casemate proposé devait être soumis à des expériences, qui auraient principalement pour objet de déterminer :

1° les conditions d’aérations

2° la possibilité de conserver à la pièce un masque de protection

3° la possibilité d’organiser un magasin à munitions bas

Le ministre ajoutait que les expériences auraient lieu au polygone de Bourges, sur une carcasse de casemate ayant un vide intérieur identique au vide prévu.

Un nouvel avis commun des sections techniques, en date du 14 octobre 1898, dont les conclusions furent approuvées le 3 novembre suivant, fixa les détails de construction de la dite carcasse de casemate et formula des propositions au sujet du programme des expériences et de la composition de la commission qui en serait chargée.

Cette commission a été constituée comme il suit :

Colonel Corbin, chef de la section du génie, président

Colonel Silvestre, section technique de l’artillerie

Capitaine Descourtis, section technique du génie

Capitaine Bournazel, commission d’expérience de Bourges

Capitaine Pazin, section technique de l’artillerie

Capitaine Flamer, chefferie du génie de Bourges

La carcasse de casemate a été construite au point 2000 du polygone, près de l’extrémité N.E. de l’ancienne butte de tir.

Elle a été orientée de telle sorte que le canon de 95, pointé à la limite droite de son champ de tir de 45°, fût dirigé suivant la ligne de tir du polygone, ce qui permettait le tir à obus réels.

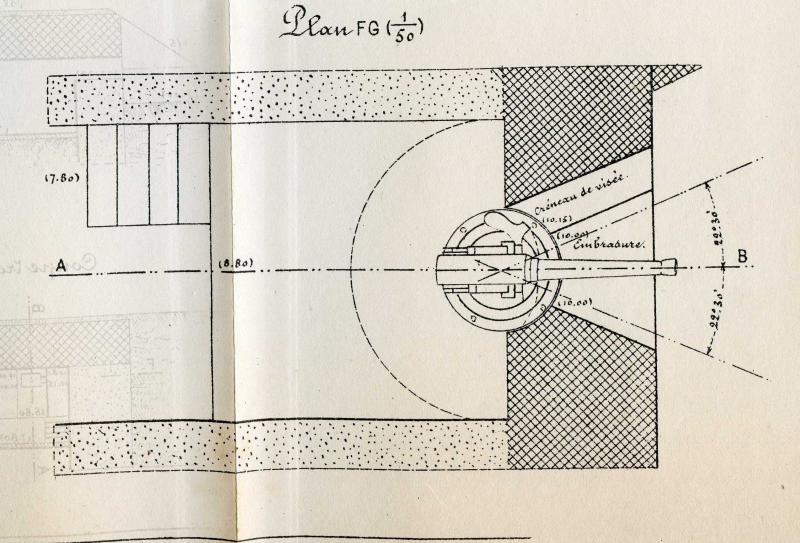

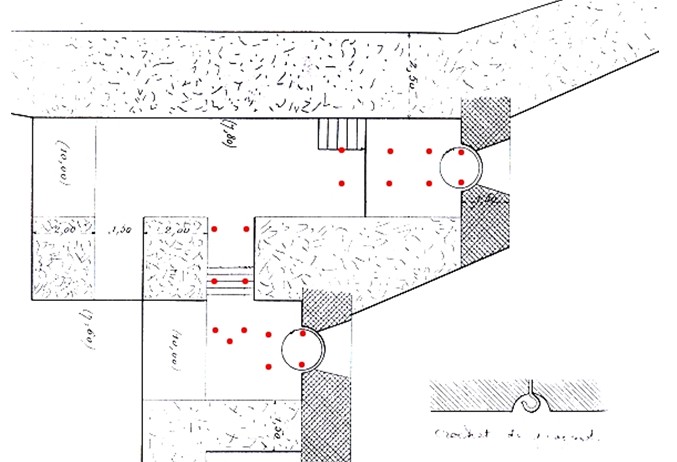

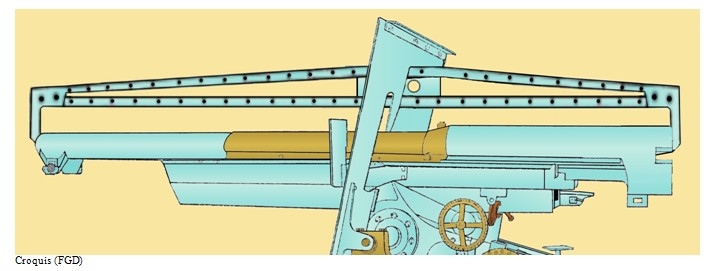

Le croquis n°1 joint au présent rapport montre les dispositions principales de la construction.

Les expériences ont comporté 3 séances, dont la première a eu lieu le 16 mars 1899 et les deux autres le lendemain.

La commission disposait d’un détachement d’artilleurs formé d’un sous-officier et de cinq hommes.

Il avait été alloué pour les tirs de 200 coups de canon de 95 comprenant :

150 gargousses en poudre S.P et 50 en poudre B.C

150 obus fictifs et 50 obus à mitraille.

Ainsi qu’on l’a dit plus haut, le canon de 95 et son affût de côte peuvent être employés pour le tir sous casemate, mais ils présentent quelques imperfections qu’il serait possible d’éviter dans un nouveau matériel.

L’importance du rôle des pièces de flanquement des intervalles des forts et le petit nombre de celles qui ont cette affectation paraissent être des raisons suffisantes pour employer à cet usage de véritables canons à tir rapide, du modèle le plus perfectionné. L’augmentation de dépense serait relativement faible, eu égard au prix d’un ouvrage ; elle n’aurait d’ailleurs rien d’exagéré, comparativement au prix des casemates elles-mêmes et des magasins à l’épreuve destinés à abriter les pièces et leurs munitions.

Le canon de 75 monté sur un affût approprié serait particulièrement propre à ce rôle.

Si l’on se borne, par raison d’économie, à transformer des canons de 90 de campagne, suivant l’éventualité envisagée dans l’avis commun du 1er août 1898 des sections techniques de l’artillerie et du génie, on devra, du moins, doter ces pièces de toutes les améliorations dont elles sont susceptibles et les installer sur un affût étudié spécialement en vue du tir sous casemate.

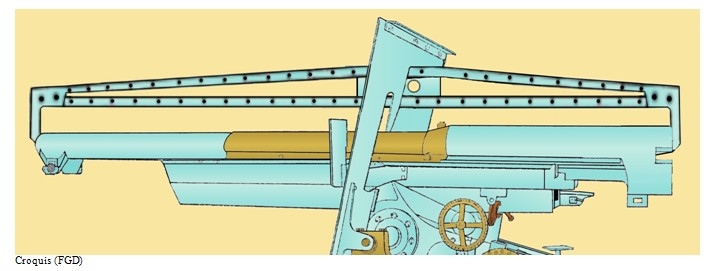

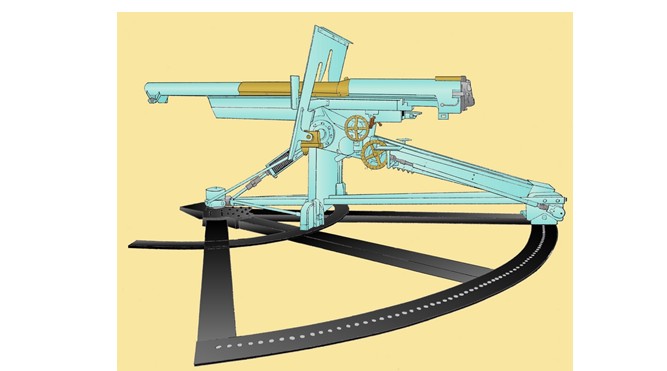

Cet affût devra être à pivot avant, de façon à permettre de réduire au minimum les dimensions de l’embrasure. La pièce en batterie sera portée aussi en avant que possible pendant les tirs, pour éviter l’enfumement. Mais, comme la saillie de la volée hors de l’embrasure exposerait la pièce a être mise hors de service par le bombardement, l’affût devra être organisé de sorte que le canon puisse être reculé de la quantité nécessaire dans la casemate au moment où l’on cessera le feu.

En résumé, la commission estime :

1° : que le type de casemate expérimenté au polygone de Bourges peut être appliqué avantageusement dans les forts et ouvrages intermédiaires pour le flanquement des intervalles.

2° : que l’emploi, pour cet objet, d’un matériel de canon de 95 sur affût de côte, constitue une solution provisoire, susceptible de donner satisfaction aux besoins immédiats ;

3° : que la question de l’aération ne présente pas de difficulté sérieuse, étant entendu qu’on fera usage de poudre BC, mais qu’il faudra en tout cas ménager une baie ouvrant à l’air libre, préférablement en arrière de la pièce ;

4° : que rien ne s’oppose à ce qu’on conserve à la pièce un masque de protection ;

5° : que le ravitaillement en munitions tirées d’un magasin à munitions bas sera facilement assuré par une chaîne d’hommes ;

6° : que, dans l’étude du matériel d’artillerie à construire ou à transformer pour être installé sous casemate, il conviendra de tenir compte des desiderata formulés au cours du présent rapport et, en particulier, d’augmenter la rapidité du chargement et de prévoir l’emploi d’affût à pivot avant, d’étoupilles obturatrices et de hausses permettant de pointer pendant qu’on charge la pièce.

Les casemates décrites dans la note du 17 août 1899 sont destinées à abriter, dans les forts et ouvrages intermédiaires, les pièces de flanquement des intervalles. Elles sont armées chacune d’un canon de 95mm montés sur affût G de côte. Cependant, des études sont entreprises pour remplacer dans ces casemates le 95 de côte par le canon de 75mm Mle 1897, des modifications devront être effectuées pour l’installation de ceux-ci.

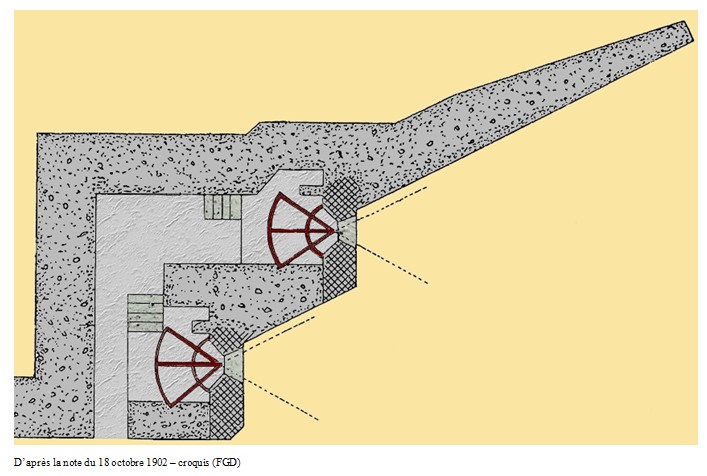

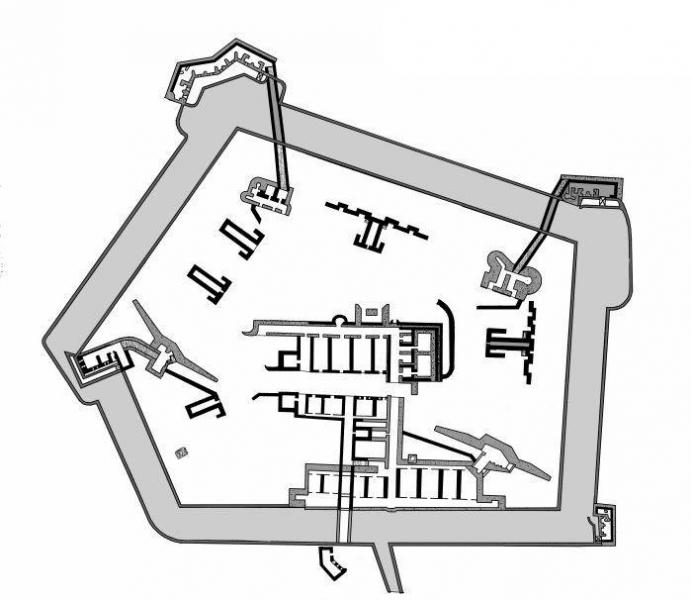

Les pièces de flanquement doivent être au moins deux dans chaque direction à flanquer.

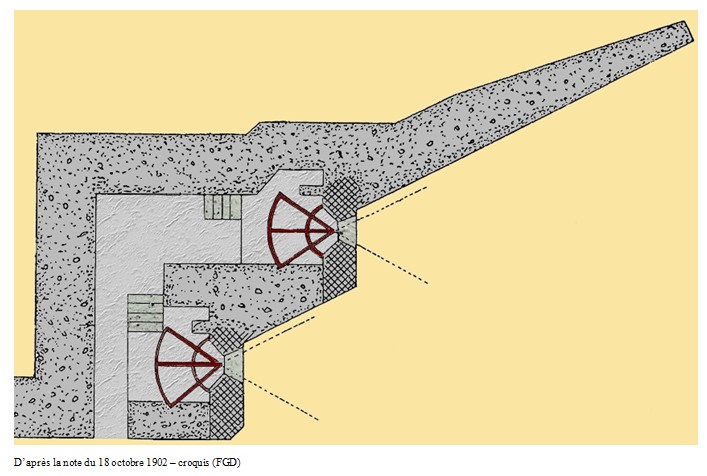

Pour soustraire les embrasures aux coups d’écharpe, on dispose les casemates en retraite, les unes sur les autres, celle d’avant étant elle-même couverte par un terrassement soutenu par un mur en béton.

L’espace réservé pour le service des pièces à 3m sur 3m, avec une hauteur de 2m sous plafond.

L’affût est logé dans un évidement du mur de genouillère dont la profondeur est telle que la tranche de la bouche reste toujours en dehors de l’embrasure, même après le recul dont l’amplitude est de 0,20m ; cette précaution est indispensable pour éviter les rentrées de fumée au départ du coup.

L’embrasure figurée sur les croquis permet de battre un secteur de 50 grades (45°), qui pourrait être porté à 56 grades (50°) environ, mais qu’il y aurait avantage à réduire si les circonstances locales le permettaient, pour diminuer la largeur et la vulnérabilité de l’embrasure.

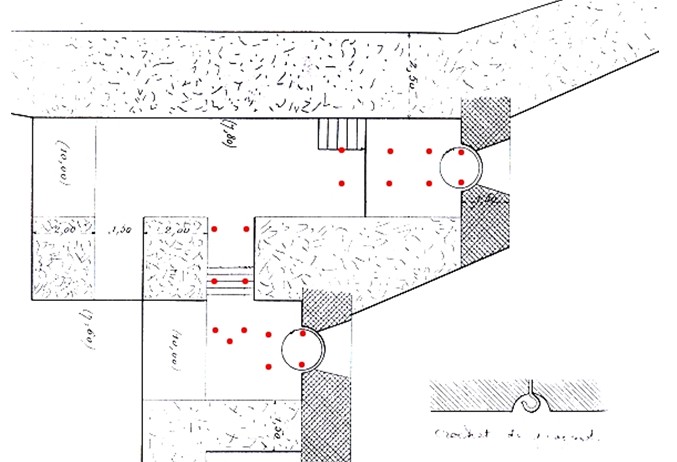

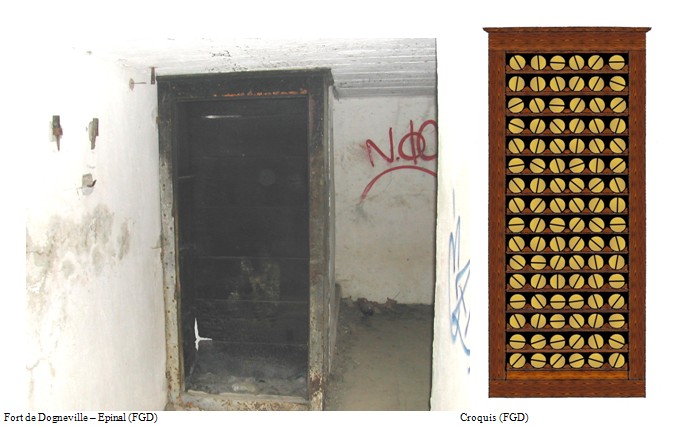

Les points rouges correspondent aux crochets installés dans la casemate.

On remarquera que la hausse de côte Mle 1898, dont la pièce est munie, est reportée fortement sur la gauche du berceau. Par suite, il est nécessaire de pratiquer dans la joue correspondante de l’embrasure une échancrure qui dégage les lignes de visée jusqu’à 0,60m, du plan vertical contenant l’axe du canon orienté suivant la limite gauche de son champ de tir. Il en résulte en outre une dissymétrie entre les casemates, selon qu’elles sont sur le flanc droit ou sur le flanc gauche de l’ouvrage. Dans le premier cas, le mur de soutènement qui couvre la casemate avant et le piédroit de celle-ci qui couvre la casemate arrière doivent être tenus à 0,60m de distance de l’axe de la pièce pointée à la limite antérieure de son champ de tir, c’est la disposition représentée sur les croquis. Dans le second cas, au contraire, cette distance peut-être réduite à 0,35m.

Avec l’avènement du béton armé dans la fortification, celle-ci entrant dans sa deuxième phase de modernisation, et d’après la note du 17 août 1899, c’est tous naturellement que les casemates de flanquement seront construites en béton armé. Un vaste programme d’implantation voit le jour, déjà le fort de Moulainville et d’Haudainville ont été choisi pour les premières constructions, mais c’est Madagascar qui va recevoir un grand nombre de casemates, toutes armées de canons de 95mm Mle 1888 sur affût G de côte, les travaux de fortification qui ont commencé sur l’île à partir du 20 juillet 1900 sont dirigés par le colonel Joffre. Secteur d’Orangéa, deux ouvrages vont recevoir chacun, une casemate, il s’agit de l’ouvrage D d’Ankorika, 1 casemate flanquant à gauche et de l’ouvrage E du Mamelon Vert, 1 casemate flanquant à droite. Dans le secteur de cap Diégo, trois ouvrages vont recevoir des casemates, il s’agit de : l’ouvrage A des Mapous, 1 casemate flanquant à droite, l’ouvrage B du centre, deux casemates flanquants à gauche et à droite, l’ouvrage C du Cap Bivouac, 1 casemate flanquant à gauche. Dans le secteur d’Antsirane, deux ouvrages reçoivent une casemate, il s’agit de : l’ouvrage G de la Betraïta, 1 casemate flanquant à droite et l’ouvrage H d’Anamakia, 1 casemate flanquant à gauche. Ces casemates construites avant la note du 8 mars 1902 ne recevront pas les systèmes de crochets et toutes les opérations d’armement ou de désarmement, ainsi que les opérations d’approvisionnement seront exécutées par des moyens de circonstances.

Pour ce qui est des casemates de Verdun, 1 sera installée au fort de Moulainville, et armée de canons de 80mm, celle-ci sera modifiée par la suite dès l’apparition des 75 de casemate et réarmée avec ceux-ci. Haudainville, lui, verra ces deux casemates de Bourges armées de canons de 95mm Mle 1888 sur affût G de côte, mais par contre, c’est le seul fort dont les casemates resteront armées de canons de 95. Cela se comprend, ses deux casemates étant construites sur les plans de 1899 prévus pour le canon de 95, les travaux de modification auraient très certainement posés énormément de problèmes et auraient sans aucun doute fragilisés les structures de la casemate.

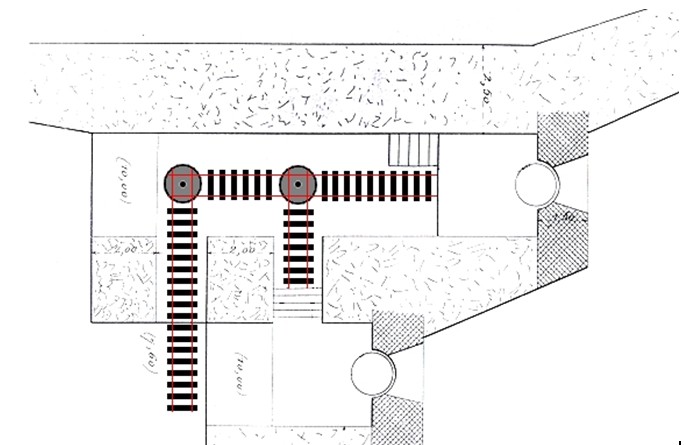

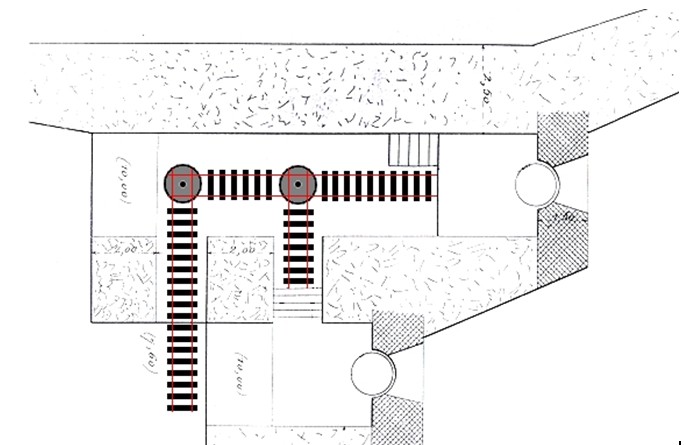

Voie de 60

Lorsqu’il y a lieu de procéder à l’armement ou au désarmement des casemates, on installe, dans l’axe de la casemate avancée, une voie portative de 0,60m, dont les rails se prolongent jusqu’au ressaut du terre-plein. Une plaque tournante est placée sur la voie, en face du débouché du couloir de la casemate en retraite, et de nouveaux éléments de voie de 60 permettent de conduire le matériel jusqu’à l’escalier.

1902

Matériel de 75 sous casemate

Les canons de 75 armant les casemates sont montés sur un affût analogue à l’affût de campagne auquel on a fait subir un certain nombre de modifications en vue de son emploi particulier.

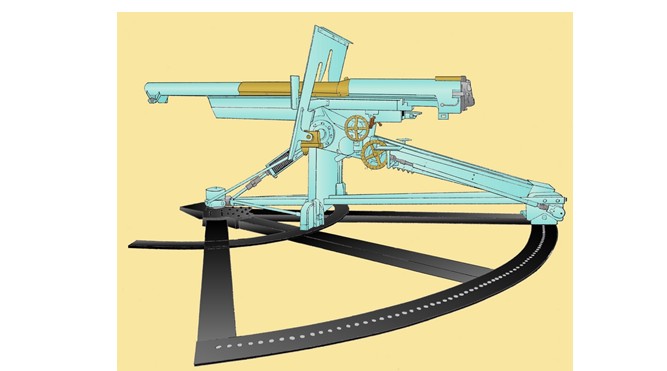

L’affût est relié à un châssis qui repose sur une plate-forme métallique composée d’un pivot monté sur sellette, placé à l’aplomb de l’embrasure de la casemate, et de deux circulaires de roulement concentriques réunies par trois longrines ; la circulaire postérieure forme crémaillère pour permettre le déplacement latéral de l’affût ; une graduation en décigrades tracée sur une plaque en maillechort fixée sur la circulaire antérieure permet d’effectuer le pointage en direction. Le châssis repose sur la plate-forme par une lunette coiffant le pivot et par trois galets. Deux galets lisses d’avant, fixés à un bâti, roulent sur la circulaire antérieure et un galet d’arrière muni de dents, fixé à un coussin de bêche, engrène avec la crémaillère de la circulaire postérieure. Des tirants reliant le bâti, la lunette et le coussin de bêche s’opposent à la déformation du châssis.

1er août 1898, étude d’un type de casemate de flanquement.

12 avril 1899, rapport au sujet des expériences effectuées au polygone de tir de Bourges sur un type de casemate de flanquement.

12 avril 1899, tableau des expériences sur un type de casemate de flanquement. 1ère séance de tir du 16 mars 1899.

12 avril 1899, tableau des expériences sur un type de casemate de flanquement. 2ème séance de tir du 17 mars 1899.

12 avril 1899, tableau des expériences sur un type de casemate de flanquement. 3ème séance de tir du 17 mars 1899.

17 août 1899, note au sujet de l’organisation des casemates de flanquement de la ligne de défense.

8 mars 1902, note relative à l’installation du canon de 95 sur affût de côte dans les casemates de flanquement de la ligne de défense.

18 octobre 1902, note au sujet de l’organisation des casemates de flanquement de la ligne de défense armées du canon de 75mm.

18 octobre 1902, note des Modification à apporter à la note relative à l’organisation des casemates de flanquement.

14 novembre 1905, feuille additive concernant l’organisation d’observatoires à annexer aux casemates de Bourges.

21 avril 1906, notice concernant les communications à établir entre les tourelles et leur observatoire.

8 novembre 1906, note complémentaire provisoire relative à l’organisation des casemates de flanquement armées du canon de 75mm.

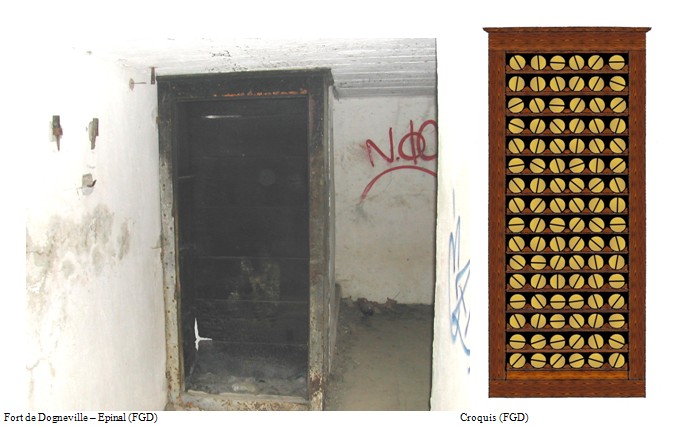

12 février 1908, notice au sujet d’un volet de fermeture en temps de paix pour embrasures des casemates de Bourges.

22 janvier 1909, note au sujet de l’éclairage des casemates pour canons de 75mm.

17 mars 1910, note relative à l’installation de décapsuleurs dans les tourelles et casemates de 75mm.

3 mai 1910, note rectificative n°1 à l’instruction du 8 août 1899, sur l’emploi du béton de ciment et du camouflage à adopter dans les ouvrages de défense (section technique du Génie).

20 septembre 1910, note relative à la ventilation des casemates de 75.

22 mars 1911, note relative à l’organisation des casemates de flanquement armées du canon de 75mm.

22 septembre 1911, instruction concernant les mesures à prendre dans les places pour l’entretien et la réparation des tourelles armées de canons de tous calibres ou de mitrailleuses ; des casemates armées de canons autres que ceux de 75 ; des affûts trucs.

30 novembre 1911, organisation du tir des tourelles et casemates de 75 en vue du flanquement des ouvrages collatéraux.

15 février 1913, note concernant la méthode de tir de nuit.

Alain Bohée – les casemates de flanquement dans la fortification française – concept et réalisation – fortification et patrimoine – 2001.

Notes sur le canon de 75 et son règlement – 1916 – librairie militaire Berger Levrault.

Amicalement

Florian Garnier