A l'attention d'Alain13,

Adolphe est un quatre-mâts barque, il porte donc des voiles rectangulaires (carrées dans le jargon maritime) sur ses trois premiers mâts qui sont de caractéristiques quasi identiques, surtout pour le deuxième (grand-mât avant) et le troisième (grand-mât arrière). C'est un peu différent pour le premier mât (mât de misaine) car il supporte le gréement des voiles triangulaires de l'avant (les focs) et se trouve relié au beaupré. Ils sont donc de même hauteur. Le quatrième mât est plus petit, parce qu'il porte des voiles auriques (trapézoïdales) surmontées d'une voile triangulaire et qu'il n'y a aucun intérêt d'avoir un mouchoir de poche situé tout en hauteur.

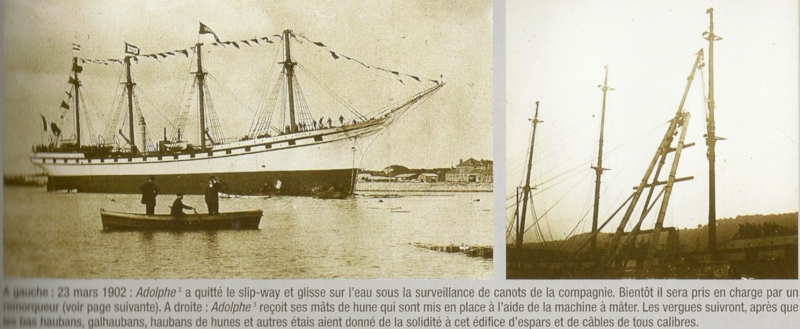

Sur la photo d'Adolphe en tête de sujet, seuls les bas-mâts sont installés avec leur hune et l'on distingue cependant que la hune du mât d'artimon (le dernier) est un plus haute que celle des autres mâts. Par la suite, comme le montre la photo ci-dessous, les mâts de hune seront installés. Rappelons qu'il s'agit de mâts en tôle, creux, renforcés intérieurement par des cornières métalliques et montés d'un seul tenant. La première hune est au-dessus de la première basse-voile (misaine ou grand-voile),la seconde hune, au-dessus des huniers (fixe et volant), et il y encore au-dessus le mât de perroquet qui porte les perroquet et éventuellement les cacatois. Ce dernier mât peut être encore en bois.

Sur un trois-mâts, qu'il soit carré ou barque, le troisième mât est aussi plus petit ainsi d'ailleurs que le mât de misaine.

Source : Jean Randier, Grands voiliers français, 1880-1930, Editions des Quatre Seigneurs, 1974.

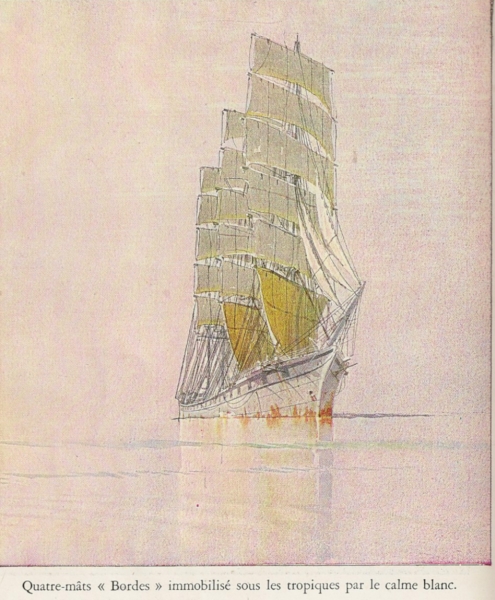

Brigitte et Yvonnick Le Coat, Cap-horniers français, 1, Mémoire de marins de l'armement Bordes, chasse-marée ouest-france 2003.

Yves Le Scal, L'épopée des cap-horniers, L'ancre de marine, 1992.

G. Massenet, J. Vallerey, Albert Letalle, Gréement, Manoeuvre et conduite du navire à voils et à vapeur, SEGMC, 1927, quatrième édition.

Cordialement.