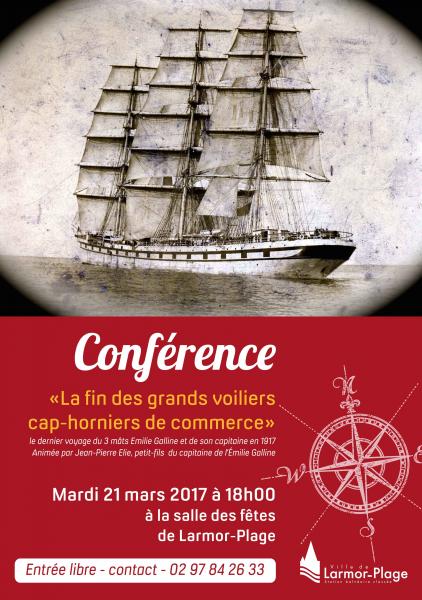

Re: EMILIE GALLINE - Trois-mâts barque

Publié : sam. déc. 10, 2016 12:37 pm

Le "bilan" du dernier voyage de l'Emilie Galline (EG) fait état de 4 décès, d'un changement de capitaine à Taltal (suite au décès de JB Pédron sur place), d'un coulage par un sous-marin allemand au retour, de deux avis du Conseil d'Etat et d'un arrêt de la Cour de Cassation!

Reprenons ce voyage en détail.

L’important Rôle des équipages sur le dernier voyage sera retrouvé aux AD76 à Rouen. Malheureusement il est amputé des tampons des escales et des feuillets intermédiaires des incidents de parcours (accidents, décès…).

On y apprend que la destination est Santa Rosalia (Californie Mexicaine), qu’il y a eu une escale à Cardiff (débarquement d’un marin, embarquement d’un autre, le second de l’EG), et qu’il y a eu un décès à Calais (le cuisinier) avant le départ.

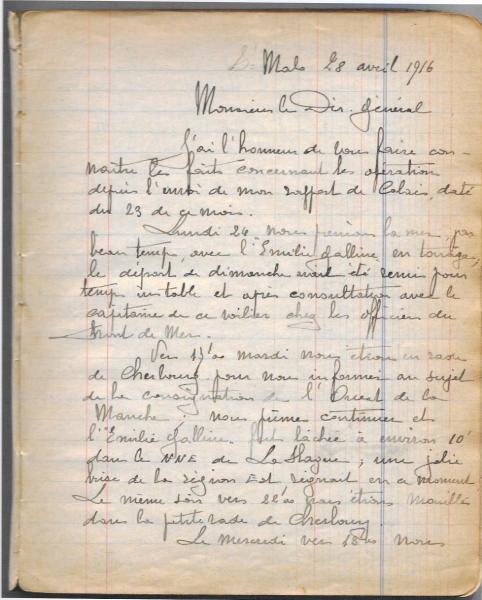

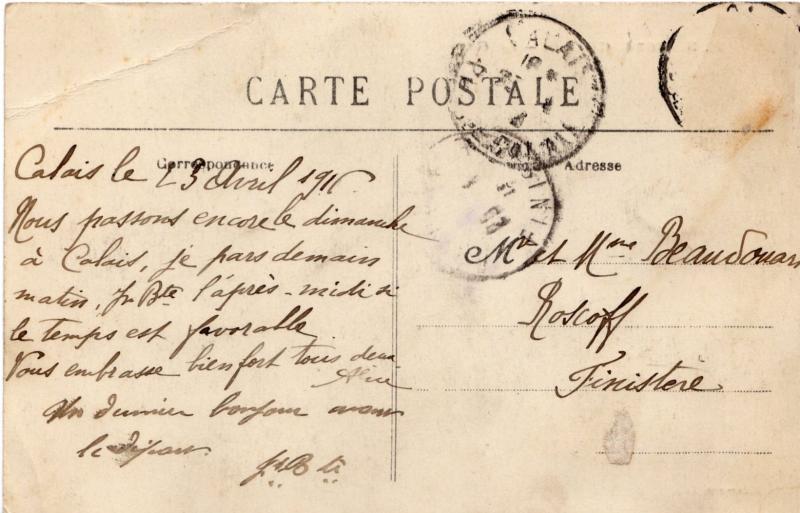

Par une belge j’apprends que le navire a quitté Calais le 24 février (ce qui est confirmé par la dernière carte des époux Pédron -jean-baptiste et son épouse Alice née Eouzan- postée de Calais le 23), remorqué à travers les champs de mines par le Grand Remorqueur (navire belge) jusqu’au large de Cherbourg (cf livre de bord du commandant Louis Royon, qui sera peintre de la marine et fera un tableau de l’EG en remorque ce jour là).

Le navire arrive ensuite à Cardiff, pour y faire le plein de charbon (très probablement), qu’il quitte le 20 mai 1916, avec les risques inérants à la cargaison de charbon.

Long voyage vers Santa Rosalia, via le Cap Horn ; décès en cours de route d’un « matelot léger » de 17 ans. Le document sur la cause de décès manque dans ce rôle des équipages.

La Canal de Panama a été ouvert en août 1914 mais ne sera jamais utilisé par les grands voiliers pendant la grande guerre ; le trajet vers Santa Rosalia aurait pourtant été beaucoup plus court et plus facile, en évitant le redoutable passage du Cap Horn.

A Santa Rosalia, située en Californie mexicaine, il y avait une mine de cuivre ; le chargement de charbon lui était probablement destiné.

Longue station, probablement, à Santa Rosalia puisqu’il ne repart que le 5 janvier, sur ordre de l’armateur et sur lest (= à vide), à destination de Taltal au Chili. (cf l’arrêt de la Cour de Cassation)

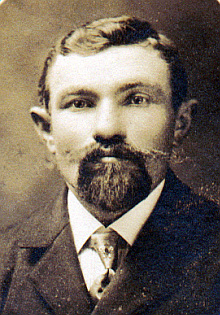

Dès le 8 avril il est à Taltal puisque 3 marins y débarquent pour maladie ; le 13 le capitaine Pédron y est également débarqué pour le même motif mais lui décède le 15.

En France l’attribution d’une pension à la veuve donnera lieu au préalable à une longue procédure auprès du Conseil d’Etat (cf les 4 tampons du CE sur la feuille d’attributation de la pension); les documents du CE sur cette période et sur cette affaire sont lacunaires ou entreposés à Fontainebleau dans une salle dangereuse ; ils ne sont pas consultables…Aucun document retrouvé aux archives départementales 22 dans celles du Conseil de Préfecture (ancêtre des tribunaux administratifs) à St Brieuc, aux archives du tribunal administratif de Rennes, aux archives du Ministère des affaires étrangères à Nantes...Les archives de l'ENIM ont été versées depuis peu dans le même local que celles du Conseil d'Etat à Fontainebleau, et sont comme elles non consultables (il est cependant curieux que l'on puisse archiver dans cette salle- qui alors ne présenterait pas de danger d'éboulement- mais que l'on ne puisse plus ensuite faire sortir un document de cette même salle).

Il y avait donc un problème administratif pour attribuer cette pension à la veuve.

L’enquête sur place à Taltal, au Chili, ne permet pas de conclure :

- aucune archive hospitalière consultable puisque ces archives sont détruites tous les 10 ans.

- aucune archive policière : la police locale n’est devenue nationale qu’en 1927 et aucune archive n’a été conservée sur place ; peut-être y en a t-il à Antofagasta ?

- aucune archive des autorités martimes

- rien à la mairie de plus que l’acte de décès

- aucune archive paroissiale, les documents et l’église ayant brûlé sur place en 2007.

Le documents locaux de cette époque font état d’une entreprise allemande sur place (oficina alemana, pour traiter les nitrates, avec son propre quai au port) ; les allemands étaient au courant des faits et gestes des français qui venaient sur place chercher des nitrates (à cette époque, du salpêtre servant en France à la fabrication des explosifs) ; nous étions en guerre.

Où a t-il été enterré ?

L’acte de décès de Taltal nous indique que le lieu du décès est la baie (« bahia »), mais l’acte de succession précise que c’est à l’hôpital qu’il est décédé ; cet acte de décès précise que l’inhumation s’est faite au cimetière général.

Le cimetière qui a disparu à Taltal, par les alluvions, c’est l’autre, le petit cimetière ; dans le cimetière général un registre est tenu… mais seulement à partir de 1920. La mémoire locale attribue l’emplacement des tombes des français à un long mur d’alvéoles où plusieurs tombes sont anonymes ; aucune plaque n’est française, plusieurs portent un X.

Et pourtant à cette époque nous avions une représentation française (une agence consulaire) ; les anglais ont, eux, un carré avec des tombes bien identifiées…

Le capitaine est remplacé par un autre capitaine au long cours français, le capitaine Jules Frostin, arrivé sur place dans les temps à Taltal, curieusement après avoir été nommé capitaine de l’EG … le 28 février (d’après sa fiche Matricule, consultable à Brest), alors que l’EG était en mer avec JB Pédron comme capitaine ; seconde curiosité le même Jules Frostin, alors capitaine d’un autre 3-mâts de la même compagnie des Voiliers Français, le Marguerite Dollfus, a été coulé en Manche par un sous-marin allemand le 7 décembre 1916 ; il se retrouve donc à Taltal 5 mois après.

Les autres trois marins manquants sont remplacés par des étrangers embauchés sur place (un anglais et deux russes).

Après avoir chargé le navire de ses 3500 tonnes de salpêtre le 3-mâts Emilie Galline quitte Taltal pour aller au Havre ; pourquoi se rendre au Havre alors que la Manche est infestée de sous-marins allemands et que Frostin est bien placé pour le savoir?

Après avoir essuyé des tempêtes et même un ouragan, puis des calmes équatoriaux, le navire arrive dans la Manche en août 1917 et rencontre un sous-marin allemand le 13 août! L’EG sera coulé ce jour, après que l’équipage ait pris place dans les baleinières. Lors des manœuvres d’abandon du navire un marin tombe à la mer et se noie. Les autres marins seront récupérés et rejoindront la France.

Le capitaine sera sanctionné (trois mois d’interdiction de commander un navire) par la commission d’enquête sur le naufrage pour n’avoir pas fui devant le sous-marin… Fuir pour se retrouver dans les champs de mines qui bordaient les côtes anglaises et françaises ?

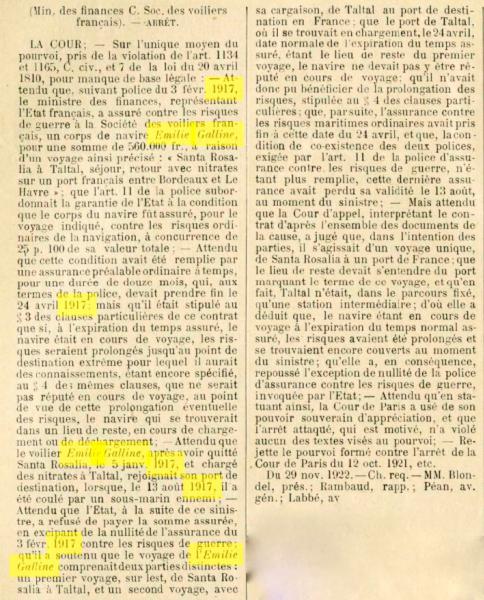

Autre conséquence : l’armateur ayant signé avec l’Etat français (le ministère des finances) une assurance contre les risques liés à la guerre, réclame son dû après le naufrage ; le ministère des finances refusant de tenir ses engagements une procédure judiciaire est engagée qui se terminera par un arrêt de la Cour de Cassation (Cass Civ 29/11/1922 ;Min. des finances C. Soc. des voiliers français) qui confirme la condamnation du Ministère des Finances.

Mais en 1921 presque tous les grands voiliers ont été abandonnés (plusieurs dans la canal de la Martinière près de Nantes) faute de rentabilité, de frêt, d’équipage (incidence de la nouvelle loi des 8 heures), de la concurrence des vapeurs majorée par l’ouverture du Canal de Panama en 1914… La Société des Voiliers Français existaient-elle encore en 1922 ??

Le commerce des nitrates, pouvant cette fois et comme avant la guerre, servir comme engrais, avec le Chili devient négligeable pour disparaître en quelques années.

Pendant la guerre 14-13 le tiers des grands voiliers a disparu, beaucoup ayant été coulés.

Seul un grand voilier français cap-hornier de cette époque est encore sur l’eau en 2016 : le Laënnec, racheté par les finlandais en 1930 , encore actuellement en Finlande sous le nom « Suomen Joutsen ».

JPE

Reprenons ce voyage en détail.

L’important Rôle des équipages sur le dernier voyage sera retrouvé aux AD76 à Rouen. Malheureusement il est amputé des tampons des escales et des feuillets intermédiaires des incidents de parcours (accidents, décès…).

On y apprend que la destination est Santa Rosalia (Californie Mexicaine), qu’il y a eu une escale à Cardiff (débarquement d’un marin, embarquement d’un autre, le second de l’EG), et qu’il y a eu un décès à Calais (le cuisinier) avant le départ.

Par une belge j’apprends que le navire a quitté Calais le 24 février (ce qui est confirmé par la dernière carte des époux Pédron -jean-baptiste et son épouse Alice née Eouzan- postée de Calais le 23), remorqué à travers les champs de mines par le Grand Remorqueur (navire belge) jusqu’au large de Cherbourg (cf livre de bord du commandant Louis Royon, qui sera peintre de la marine et fera un tableau de l’EG en remorque ce jour là).

Le navire arrive ensuite à Cardiff, pour y faire le plein de charbon (très probablement), qu’il quitte le 20 mai 1916, avec les risques inérants à la cargaison de charbon.

Long voyage vers Santa Rosalia, via le Cap Horn ; décès en cours de route d’un « matelot léger » de 17 ans. Le document sur la cause de décès manque dans ce rôle des équipages.

La Canal de Panama a été ouvert en août 1914 mais ne sera jamais utilisé par les grands voiliers pendant la grande guerre ; le trajet vers Santa Rosalia aurait pourtant été beaucoup plus court et plus facile, en évitant le redoutable passage du Cap Horn.

A Santa Rosalia, située en Californie mexicaine, il y avait une mine de cuivre ; le chargement de charbon lui était probablement destiné.

Longue station, probablement, à Santa Rosalia puisqu’il ne repart que le 5 janvier, sur ordre de l’armateur et sur lest (= à vide), à destination de Taltal au Chili. (cf l’arrêt de la Cour de Cassation)

Dès le 8 avril il est à Taltal puisque 3 marins y débarquent pour maladie ; le 13 le capitaine Pédron y est également débarqué pour le même motif mais lui décède le 15.

En France l’attribution d’une pension à la veuve donnera lieu au préalable à une longue procédure auprès du Conseil d’Etat (cf les 4 tampons du CE sur la feuille d’attributation de la pension); les documents du CE sur cette période et sur cette affaire sont lacunaires ou entreposés à Fontainebleau dans une salle dangereuse ; ils ne sont pas consultables…Aucun document retrouvé aux archives départementales 22 dans celles du Conseil de Préfecture (ancêtre des tribunaux administratifs) à St Brieuc, aux archives du tribunal administratif de Rennes, aux archives du Ministère des affaires étrangères à Nantes...Les archives de l'ENIM ont été versées depuis peu dans le même local que celles du Conseil d'Etat à Fontainebleau, et sont comme elles non consultables (il est cependant curieux que l'on puisse archiver dans cette salle- qui alors ne présenterait pas de danger d'éboulement- mais que l'on ne puisse plus ensuite faire sortir un document de cette même salle).

Il y avait donc un problème administratif pour attribuer cette pension à la veuve.

L’enquête sur place à Taltal, au Chili, ne permet pas de conclure :

- aucune archive hospitalière consultable puisque ces archives sont détruites tous les 10 ans.

- aucune archive policière : la police locale n’est devenue nationale qu’en 1927 et aucune archive n’a été conservée sur place ; peut-être y en a t-il à Antofagasta ?

- aucune archive des autorités martimes

- rien à la mairie de plus que l’acte de décès

- aucune archive paroissiale, les documents et l’église ayant brûlé sur place en 2007.

Le documents locaux de cette époque font état d’une entreprise allemande sur place (oficina alemana, pour traiter les nitrates, avec son propre quai au port) ; les allemands étaient au courant des faits et gestes des français qui venaient sur place chercher des nitrates (à cette époque, du salpêtre servant en France à la fabrication des explosifs) ; nous étions en guerre.

Où a t-il été enterré ?

L’acte de décès de Taltal nous indique que le lieu du décès est la baie (« bahia »), mais l’acte de succession précise que c’est à l’hôpital qu’il est décédé ; cet acte de décès précise que l’inhumation s’est faite au cimetière général.

Le cimetière qui a disparu à Taltal, par les alluvions, c’est l’autre, le petit cimetière ; dans le cimetière général un registre est tenu… mais seulement à partir de 1920. La mémoire locale attribue l’emplacement des tombes des français à un long mur d’alvéoles où plusieurs tombes sont anonymes ; aucune plaque n’est française, plusieurs portent un X.

Et pourtant à cette époque nous avions une représentation française (une agence consulaire) ; les anglais ont, eux, un carré avec des tombes bien identifiées…

Le capitaine est remplacé par un autre capitaine au long cours français, le capitaine Jules Frostin, arrivé sur place dans les temps à Taltal, curieusement après avoir été nommé capitaine de l’EG … le 28 février (d’après sa fiche Matricule, consultable à Brest), alors que l’EG était en mer avec JB Pédron comme capitaine ; seconde curiosité le même Jules Frostin, alors capitaine d’un autre 3-mâts de la même compagnie des Voiliers Français, le Marguerite Dollfus, a été coulé en Manche par un sous-marin allemand le 7 décembre 1916 ; il se retrouve donc à Taltal 5 mois après.

Les autres trois marins manquants sont remplacés par des étrangers embauchés sur place (un anglais et deux russes).

Après avoir chargé le navire de ses 3500 tonnes de salpêtre le 3-mâts Emilie Galline quitte Taltal pour aller au Havre ; pourquoi se rendre au Havre alors que la Manche est infestée de sous-marins allemands et que Frostin est bien placé pour le savoir?

Après avoir essuyé des tempêtes et même un ouragan, puis des calmes équatoriaux, le navire arrive dans la Manche en août 1917 et rencontre un sous-marin allemand le 13 août! L’EG sera coulé ce jour, après que l’équipage ait pris place dans les baleinières. Lors des manœuvres d’abandon du navire un marin tombe à la mer et se noie. Les autres marins seront récupérés et rejoindront la France.

Le capitaine sera sanctionné (trois mois d’interdiction de commander un navire) par la commission d’enquête sur le naufrage pour n’avoir pas fui devant le sous-marin… Fuir pour se retrouver dans les champs de mines qui bordaient les côtes anglaises et françaises ?

Autre conséquence : l’armateur ayant signé avec l’Etat français (le ministère des finances) une assurance contre les risques liés à la guerre, réclame son dû après le naufrage ; le ministère des finances refusant de tenir ses engagements une procédure judiciaire est engagée qui se terminera par un arrêt de la Cour de Cassation (Cass Civ 29/11/1922 ;Min. des finances C. Soc. des voiliers français) qui confirme la condamnation du Ministère des Finances.

Mais en 1921 presque tous les grands voiliers ont été abandonnés (plusieurs dans la canal de la Martinière près de Nantes) faute de rentabilité, de frêt, d’équipage (incidence de la nouvelle loi des 8 heures), de la concurrence des vapeurs majorée par l’ouverture du Canal de Panama en 1914… La Société des Voiliers Français existaient-elle encore en 1922 ??

Le commerce des nitrates, pouvant cette fois et comme avant la guerre, servir comme engrais, avec le Chili devient négligeable pour disparaître en quelques années.

Pendant la guerre 14-13 le tiers des grands voiliers a disparu, beaucoup ayant été coulés.

Seul un grand voilier français cap-hornier de cette époque est encore sur l’eau en 2016 : le Laënnec, racheté par les finlandais en 1930 , encore actuellement en Finlande sous le nom « Suomen Joutsen ».

JPE