Page 2 sur 3

Re: De la dispersion

Publié : mer. mars 28, 2012 3:29 pm

par Mike55

Bonjour à tous,

Guy à chacun ses méthodes tactiques et opérationnelles, c'est encore le cas aujourd'hui, nos amis américains peuvent mettre des moyens très importants pour des objectifs parfois assez petits quand en France on réfléchit à mettre juste ce qu'il faut. Ca allège la facture......

Et c'est dans l'air du temps....

Je rebondis sur la question d'Alain, j'ai lu dans pas mal de JMO que l'artillerie faisait régulièrement des tirs de réglages. Je m'explique, quelques jours avant une attaque programmée, j'ai le cas plusieurs fois en Argonne fin 1914 et début 1915, les batteries (des canons de 120 et de 155) tiraient quelques coups sur les futures zones de tirs afin de régler les pièces le mieux possible. Puis lors de l'attaque, les batteries tiraient selon de quantités définie à l'avance, x coups au 15 min par exemple.

Mais notre artillerie quand elle ne soutenait pas une attaque ou ne faisait pas un tir de barrage, utilisé le tir de "précision" sur un objectif bien défini. Les français démolissent un blockhaus à plusieurs niveau avec cette méthode et visiblement sans utiliser une débauche de moyen et d'obus.

A mon sens si l'on veux tirer beaucoup pour écraser une zone, il vaut mieux le faire avant une attaque que pendant puisque dans ce cas, le risque pour les troupes amies est énorme.

Cordialement,

Mikaël.

Re: De la dispersion

Publié : mer. mars 28, 2012 3:30 pm

par Alain Dubois-Choulik

débauche de tirs à peine réglés qui a atteint son apogée lors des offensives britanniques des Flandres de l'été 1917, symboles de la tenacité mais aussi de "l'incapacité" de certains généraux britanniques!

Bonjour

Guy, en attendant -sagement- l'exposé, je me permets une question, juste pour un avis sur le général

Andrew George Latta McNaughton commandant l'artillerie Canadienne en 1918, et dont (le livre sur) l'assaut du Mont Houy à Valenciennes semble être toujours un modèle.

Ça rentre dans le sujet, car quand on voit, de 5mn en 5mn le diagramme du barrage roulant que devaient suivre les soldats, on s'en pose des questions sur la dispersion !!! On est loin du carpet bombing !

Cordialement

Alain

PS : Dans cette dernière action, ça ne les a pas empêché d'y aller fort; à titre de comparaison (je cite)

Waterloo,1815 - 9,000rd. wheighing 37 tons

South African War,(wole period) - 237,000rds. wheighing 2,800 tons

German Fleet at Jutland (31stMay/1st June, 1916) - 1,942 tons

From Noon 31st October to Noon 2nd November, during the capture of Valenciennes - 88,090 rounds 2,149 tons

Re: De la dispersion

Publié : jeu. mars 29, 2012 12:10 am

par ALVF

Bonsoir,

Je ne mets pas en doute la valeur du livre du général canadien mais ses 88.090 obus devant Valenciennes sont un peu "short" par rapport au 4.000.000 d'obus (bien lire 4 millions d'obus) tirés du 12 au 20 août 1917 lors de l'attaque française dans la région de Verdun (essentiellement sur la Rive Gauche) pour un poids de 120.000 tonnes ou des quantités comparables tirées en Flandres lors de chacune des principales attaques britanniques de l'été 1917.

Mais revenons au sujet qui traite de la dispersion, nous pourrons étudier en détail un barrage roulant.Par exemple, le 8 août 1918, les soldats français ont eu confiance dans la précision de celui-ci puisqu'ils ont préféré sortir des tranchées avant l'heure "H" afin de "coller" au plus près du barrage et de ne pas laisser aux allemands le temps de sortir de leurs trous et abris afin de servir leurs mitrailleuses légères.Dans ce cas, les fantassins avaient jugé plus utile de risquer quelques coups courts de la fin de la préparation puis du début du barrage roulant, préférables au feu d'enfer que les allemands ouvriraient s'ils n'étaient pas "cueillis" immédiatement au sortir de leurs abris.

Il faut, bien entendu, une infanterie ayant un certain "cran" pour agir de la sorte et des observateurs d'artillerie aux côtés de l'infanterie!

Cordialement,

Guy François.

Re: De la dispersion

Publié : jeu. mars 29, 2012 5:14 pm

par alain13

Bonjour,

Je n'ai aucune idée de la distance minimum à laquelle pouvait se trouver l'artillerie française par rapport à la première ligne allemande (pour un 75 par exemple), et de l'ordre de grandeur de l'epp initial dans le cas d'un barrage roulant (l'écart en direction me paraissant secondaire).

Mais comment était réglé le tir au départ de l'action, autrement dit dans quelle zone de pourcentage de dispersion se trouvait la première ligne française. J'imagine avec un certain recul par rapport à la zone des 1% ou alors le risque était quand même très grand ?

Cordialement,

alain

Re: De la dispersion

Publié : jeu. mars 29, 2012 9:43 pm

par grandchamps

Hello amis de sainte Barbe,

bonjour Alain,

puis-je me joindre à votre passionnant débat?

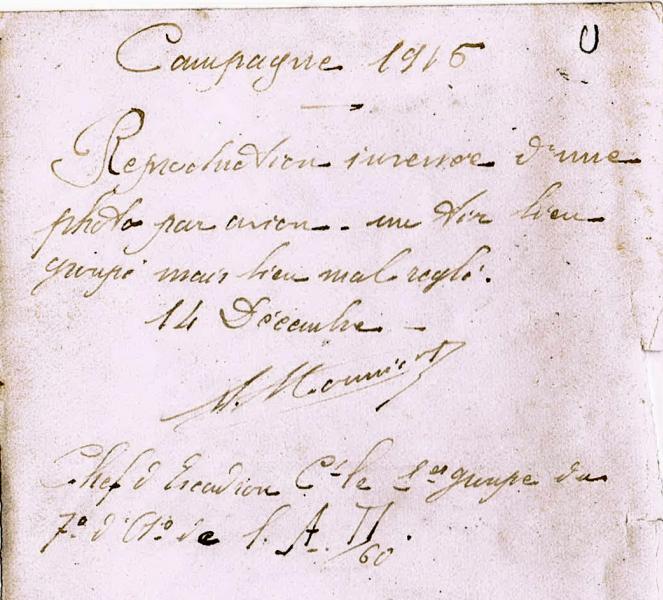

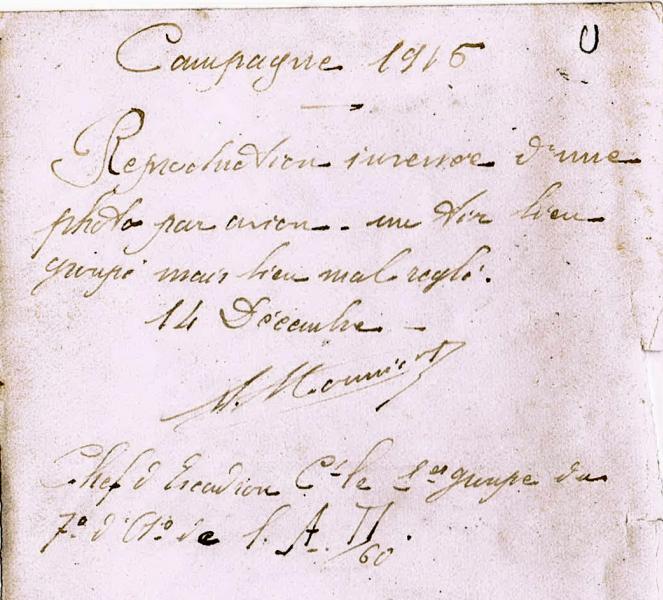

Je soumets à votre appréciation une photo aérienne illustrant le propos .

J'avais à l' époque commenté le document en son verso.

si j'ai bonne mémoire...

( souvenirs administrativement rédigés de ma main dans

les pages du journal de marche du 1er groupe de l'AD60

dont je suis le commandant depuis le 19 novembre 1915) ,

...en décembre 1915, mes canonniers tiraient sur Aubérive et Vaudesincourt,

Les objectifs étaient variés: dépôts de bonbonnes de gaz suffocants , fortins,

bivouacs repérés par leurs fumées, tirs de contrebatteries ennemies,...

nos batteries étaient installées à 2 kilomètres au sud d'Aubérive

et à 800 mètres à l'est de la route Mourmelon le Grand à Aubérive.

MAIS, MAIS, MAIS...

la photo aurait pu avoir été prise depuis plus longtemps et seulement commentée de ma part en décembre .

le site de ce document correspondrait alors à nos anciens objectifs: Moulin de Souain avant septembre 1915 ,

ou encore le secteur du bois Sabot élargi aux tranchées de von Goeben et Breslau au moment de l'attaque du 25 septembre .

Seule une etude attentive des cartes pourraient me permettre de ranimer mes souvenirs.

Amitiés rennoises, mon Général,

Alexandre Mounicot

Soyez indulgents , le métier n'était pas facile en 1915

voici un positif qui couvre approximativement la photo ci-dessus

Re: De la dispersion

Publié : jeu. mars 29, 2012 10:29 pm

par Mike55

Bonsoir Etienne,

Le débat sur le forum est ouvert à tous le monde.

On voit bien sur vos photos les rectangles de dispersion.

Cordialement,

Mikaël.

Re: De la dispersion

Publié : jeu. mars 29, 2012 11:37 pm

par Cne C

Pour ce dire, je dirai que la dispersion semble avoir été maîtrisée....sauf pour quelques obus

Re: De la dispersion

Publié : ven. mars 30, 2012 12:10 am

par grandchamps

Hello Mike, Hello Cne C,

Alexandre Mounicot est un capitaine d'artillerie connu et bien coté ,

discret héros de la journée de Tourteron, le 30 aout 1914.

Les quelques obus hors-cible sont peut-être les premiers tirés de la série , ceux du réglage préalable ?

amitiés carolos,

Etienne

Re: De la dispersion

Publié : ven. mars 30, 2012 12:41 am

par ALVF

Bonsoir,

Je réponds à la question très importante d'Alain concernant la dispersion et l'infanterie:

Comme l'écrit le colonel Wilmet la dispersion est un fait inévitable dont tous les fantassins comme les artilleurs doivent connaître les conséquences.Cette connaissance s'impose particulièrement quand il s'agit de tirs sur la première ligne ennemie.

Le principe absolu défini par le colonel Wilmet est le suivant:

Une tranchée ne peut être à l'abri des obus amis que si elle est distante de l'objectif d'au moins QUATRE écarts probables en portée.

Exemple, un 75 tire à 6800 mètres sur la première ligne allemande, l'écart probable est égal à 25 mètres donc la première ligne française n'est à peu près sûre que si elle est distante d'au moins 100 mètres de l'objectif.Mais cette marge est très inférieure à la zone de sécurité, d'abord parce que le point moyen du tir peut être en deçà de l'objectif, ensuite, parce que les projectiles même tombant dans le voisinage du point moyen, envoient des éclats plus loin en arrière.Dans l'exemple donné, la zone de sécurité doit être d'au moins 200 mètres (donc 8 epp), et encore les troupes devront être abritées des éclats des coups courts.

Si la distance ne permet pas de donner cette zone de sécurité, il y a trois possibilités:

-retirer nos troupes à l'arrière pendant le tir (solution pleine d'inconvénients laissant les lignes inoccupées, obligeant à des mouvements difficiles dans les boyaux qui peuvent de surcroît être détectés par l'ennemi).

-placer le point moyen au delà de l'objectif à la distance convenable (l'efficacité du tir s'en ressent et il faudra dépenser plus de munitions pour obtenir des résultats).

-prendre l'objectif d'enfilade (meilleure solution, si elle est possible).Si la forme de la ligne ennemie se prête à un tir d'enfilade, la zone de sécurité pourra être réduite à 4 epp - 4epd.

Tout ceci demeure théorique mais tous les artilleurs et (ou) fantassins n'ont malheureusement pas toujours suivi ces sages principes.

Cordialement,

Guy François.

Re: De la dispersion

Publié : ven. mars 30, 2012 1:07 am

par grandchamps

Guy françois,

la tragédie de Souain en mars 1915 trouve dans ta dernière phrase une partie de son explication.

le 336è d'infanterie a souffert du tir ami : proximité de la tranchée allemande, compagnie prête à monter au plongeoir et de ce fait non protégée,

brumes, vents violents troublant le parcours des obus, tirs d'enfilade hasardeux. Les artilleurs se font traiter d'assassins ...

Qui est finalement responsable du gâchis ?

etienne

Et c'est dans l'air du temps....

Et c'est dans l'air du temps....