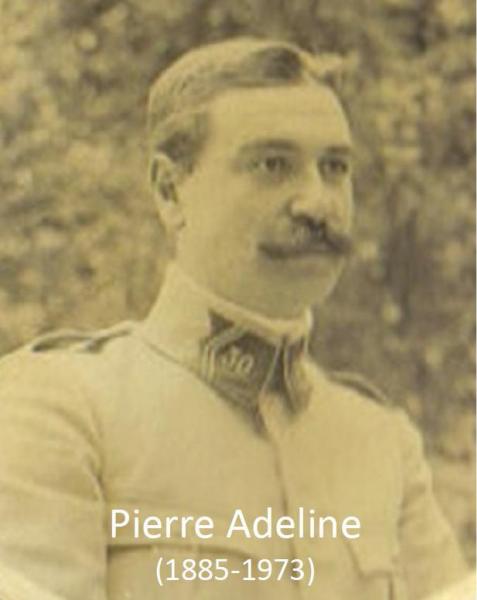

lieutenant au 30ème Dragons (2ème Corps de Cavalerie, 4ème Division, 4ème Brigade)

Officier de la Légion d’Honneur avec mention « au péril de sa vie »,

Croix de Guerre 14 -18,

Médaille des blessés,

Médaille interalliée,

Croix du Combattant.

Ecoutons ce que dit de lui son petit fils Yves-Marie Adeline* dans '"Histoire des Adeline", recueil non publié destiné à ses descendants:

Pierre Adeline était alors, à vingt-neuf ans, un jeune père de deux petites filles, et jusqu’à présent la vie n’avait fait que lui sourire. N’étant pas militaire de carrière comme son beau-frère, il fut appelé sous les drapeaux dès le 2 août comme maréchal des logis au 25e Régiment de Dragons ; mais l’effarante mortalité des officiers qui se faisaient faucher à la tête de leurs hommes rendit nécessaire la formation rapide de nouveaux officiers. Promu adjudant le 1er avril 1915, il passa comme sous-lieutenant au 30e Dragons le 15 du même mois. Il fit son devoir, comme tant de ses camarades de cette époque, dans une guerre épouvantable où il accepta tous les sacrifices pour défendre son pays, laissant de côté, ou méconnaissant peut-être, les incidences idéologiques du combat qu’on leur faisait mener, qui, au-delà du désir de reconquérir l’Alsace-Lorraine, correspondait si peu à leur idéal. Il était par ailleurs profondément respectueux de l’ordre, de la discipline, et généralement des traditions, notamment d’institutions comme l’armée et tout ce qui pouvait représenter les valeurs civiques les plus élevées. Catholique pieux, royaliste de cœur, il ne pensait pas combattre sous les couleurs de la République : pour lui comme pour tous ceux de son milieu, le drapeau tricolore et la Marseillaise, c’était la France. Il ne venait à l’idée de personne parmi eux de revenir sur la forme que l’on donnait à leur engagement.

Il se battit donc, fut décoré de la Croix de Guerre, et c’est comme lieutenant au 30ème Dragons (2ème Corps de Cavalerie, 4ème Division, 4ème Brigade) où avant la guerre à Angers il avait effectué son service militaire, qu’il fut gravement blessé le 5 janvier 1918 dans le secteur de Ludes, au sud de Reims: un obus tomba sur une mitrailleuse posée sur le bord du parapet de la tranchée. Tous ses occupants furent tués, à l’exception de l’un d’entre eux qu’on retrouva ayant perdu la raison ; et lui-même inanimé, dont tout le côté droit était criblé d’éclats. Ses jumelles d’officier, accrochées à son cou et tombant sur sa poitrine, furent défoncées par un éclat qui, sans cet obstacle, eût atteint le cœur. Il était tellement atteint qu’il aurait dû être amputé de la jambe droite. Mais la neige qui était abondante en cette saison entra dans la plaie béante et gela les chairs, les protégeant de la grangrène. Si profonde était sa blessure que les chairs n’y repoussèrent jamais complètement : elle forma un trou en longueur que mon père a pu voir souvent : il me disait qu’on pouvait y loger une lampe de poche ! A la cuisse et au niveau des trapèzes, il manquait de la chair. En outre, les chirurgiens durent démêler un amas de chairs auxquelles se mélangeait le tissu déchiré de sa capote militaire. Au cours des décennies qui suivirent, le mouvement des chairs fit ressortir parfois de très minces morceaux de tissu, des fils… C’était vraiment hallucinant. En outre, un éclat au poignet droit avait coupé des nerfs, insensibilisant cette région. Mon père m’a raconté qu’il pouvait poser sa main par inadvertance sur un poêle et ne pas sentir la douleur, ce qui était évidemment dangereux et pouvait favoriser les brûlures.

Pour lui, la guerre était finie, mais commençait une longue convalescence dans son hôpital militaire parisien. Malheureusement, il était logé au cinquième étage d’un immeuble, ce qui lui causa encore des désagréments. Car précisément, dès janvier 1918 furent lancés les premiers raids aériens contre la Capitale. Naturellement, on était encore loin de l’ampleur des bombardements durant la Seconde Guerre Mondiale, mais la menace était suffisante pour que des systèmes d’alerte soient mis en place : d’abord les sirènes mobiles des pompiers, puis vingt-sept énormes sirènes fixées sur les toits, et les cloches sonnant à toute volée. Alors, dans l’immeuble-hôpital, on le descendait à chaque fois précipitamment avec tous les autres blessés à l’abri de la cave. Mais ses brancardiers paniqués le firent tomber une fois de son brancard, et les plaies se rouvrirent. Il supplia qu’on le laisse en haut quel qu’en soit le danger, et d’ailleurs la suite des événements l’arrangea. Dès le mois de mars en effet, les Allemands mirent en batterie la fameuse « Grosse Bertha », en réalité trois canons titanesques de 30 mètres de long, et entreprirent d’envoyer à 120 kilomètres de distance des obus géants sur la capitale. Comme on ne les entendait pas venir, les alertes étaient impossibles. Il y eut des catastrophes, comme celle de l’église Saint Gervais sur laquelle tomba un projectile durant l’office du Vendredi Saint le 29 mars, faisant d’un seul coup 91 morts et 68 blessés.

Pierre Adeline fut cité à l’ordre de la Division par le général Lavigne-Delville le 9 janvier 1918 : « Officier mitrailleur d’une haute valeur morale, modèle de sang-froid et de dévouement.A été grièvement blessé le 5 janvier 1918 en allant sous le bombardement, et avec sa bravoure habituelle, vérifier l’état de ses pièces et encourager ses guetteurs ».

La Grande Guerre prit fin et il fut démobilisé, fait chevalier de la Légion d’Honneur le 9 novembre 1920 (c’est plus tard qu’il fut fait officier, le 16 mars 1961, recevant sa rosette des mains du général de La Porte du Theil, le fondateur des Chantiers de Jeunesse) avec la mention « au péril de sa vie » ; décoré de la Croix de Guerre avec palmes, décoré encore de la Médaille des Blessés, et de la Médaille Interalliée, et enfin de la Croix du Combattant. On y ajouta une pension d’invalide de guerre. Sa blessure le fit souffrir toute sa vie : de ce moment, donc à partir de l’âge de trente-trois ans seulement, il ne se déplaça plus qu’avec des cannes, puis, à la fin de sa vie, tel que l’ai connu, avec des béquilles. Les médecins lui avaient recommandé de ne pas trop manger, pour pouvoir supporter le poids d’un corps haut d’1m80 : il disait souvent qu’il avait toujours faim en sortant de table.

Le 22 mai 1919, il fut cité à l’ordre de l’armée par le maréchal Pétain : « Officier de réserve d’une haute valeur morale, très instruit, modèle de courage, de sang-froid et de dévouement. A été blessé grièvement à son poste de combat pendant un violent bombardement, le 5 janvier 1918 au Fort de la Pompelle, pendant qu’il encourageait ses guetteurs »

Il répugnait à parler de la guerre qu’il avait vécue. Enfant, vers l’âge de sept ans, tandis que je jouais au « bonhomme de guerre », j’étais étonné de l’entendre répondre à mes questions par un laconique : « Tu sais, la guerre, ce n’est pas drôle ».

* Yves-Marie Adeline est l'auteur d'un ouvrage publié en 2011 aux éditions Ellipse "1914, une tragédie Européenne"