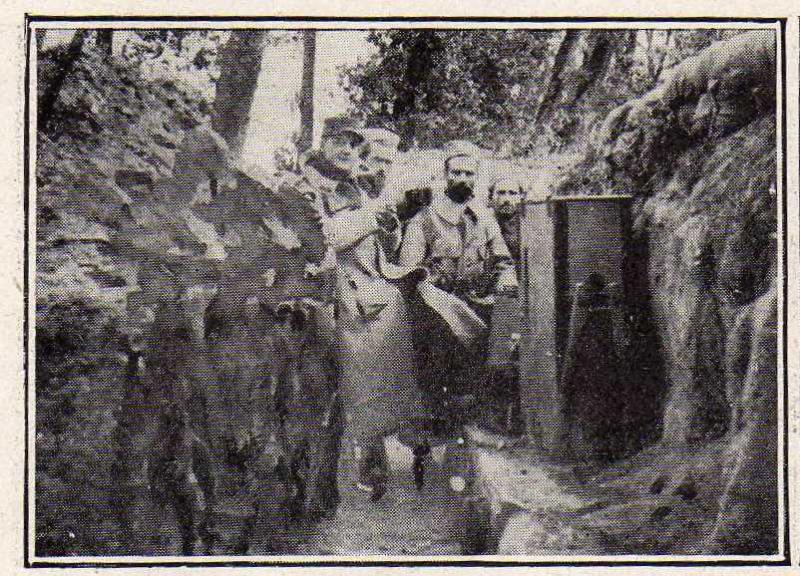

Le poste est dirigé par le sergent Lambert et comprend quatre hommes.

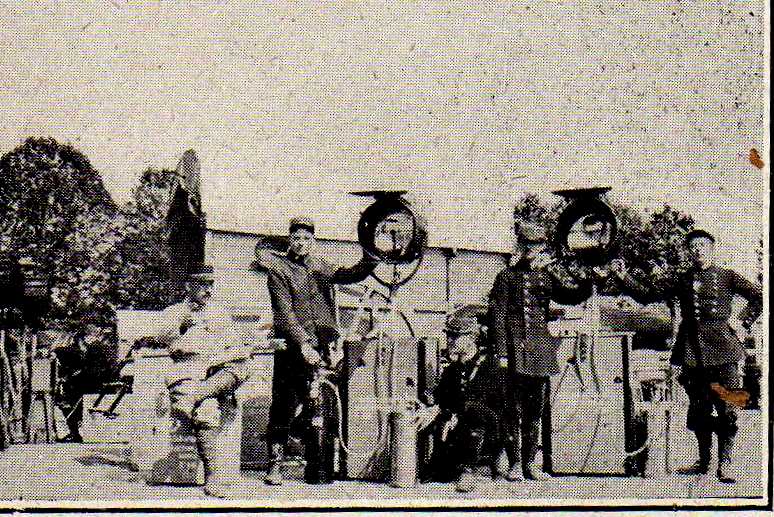

Il ne faut pas imaginer un usage quotidien ou fréquent du projecteur. De mars à juin, il n'est fait mention que d'une seule utilisation qui sera détaillée plus tard, suivie d'un bombardement de l'artillerie allemande. La facilité pour repérer un tel emplacement s'il était utilisé fréquemment explique la mise en place de consignes très rigoureuses sur l'utilisation du projecteur.

Une première est mise en place le 28 mars 1917 à la demande du sous-lieutenant. Le JMO en donne un résumé. Elle est mentionnée et complétée par une seconde consigne le 14 juin 1917 plus précise et intégralement conservée dans le JMO. Principal changement, la présence obligatoire d'un caporal et de quatre hommes pour le projecteur.

Si le projecteur est allumé tous les soirs volets fermés, c'est pour vérifier son bon fonctionnement, sinon son usage n'est pas laissé au bon vouloir de ses servants. Ils ne doivent l'utiliser que sur ordre du PC ou pour des missions précises prévues à l'avance (éclairage pour une attaque de nuit, un coup de main par exemple). Les ordres sont transmis par téléphone au poste n°97, l'utilisation du mot "projecteur" étant proscrit des ordres téléphonés pour ne pas faire repérer le poste.

Le 5 avril, depuis le poste d'observation de "Maison rouge", le sous-lieutenant organise un exercice d'alerte. En 5 minutes, le projecteur est prêt à éclairer la zone. Un mois plus tard, le projecteur participe à sa première mission. Dans la nuit du 5 mai, une opération est organisée dans le secteur pour interrompre les transports de nuit des Allemands. Guère concluant pour celui qui est appelé alors Poste n° 4 : allumé à 21h35, il s'éteint à 21h45 en raison d'un court-circuit. Cela lui évitera d'être repéré, les postes 1 et 2 qui ont bien fonctionné ayant été bombardés.

Les nuits ne sont pas calmes pour autant : ainsi le 15 avril, le poste est en alerte pour soutenir si besoin deux coups de main (ce ne sera pas le cas).

Le 20 juin, l'ordre de relève arrive. La SPC 56 va remplacer la SPC 52. Son lieutenant fait le tour des postes avec le sous-lieutenant Tscherning. La section quitte les Vosges le 2 juillet. Ce n'est pas pour autant la fin de ce poste qui apparaît dans le JMO de la 56e SPC jusqu'à sa dissolution en novembre 1917.

- Au niveau de la section...

Au milieu de tant de JMO ne dépassant pas les 10 pages, y compris les trois ou quatre de présentation, celui en deux volumes de la 52e SPC est une pépite. Car il n'y est pas seulement évoqué en détails l'organisation d'un poste. On y trouve le récit des opérations très rares dans les autres JMO disponibles sur internet (dans les annexes, je ne dis pas) : des manœuvres sur l'emploi des projecteurs, des projecteurs utilisés pour des entraînements au tir de nuit, le récit complet de l'opération du 5 mai, depuis la mise à disposition des bœufs pour monter les projecteurs avec l'aide des territoriaux de la 16/15T jusqu'au retour, freins des attelages brisés en raison de la pente. On s'approche forcément un peu plus des hommes qui composent cette section que dans le cas d'un JMO de régiment où il y a plusieurs centaines d'hommes.

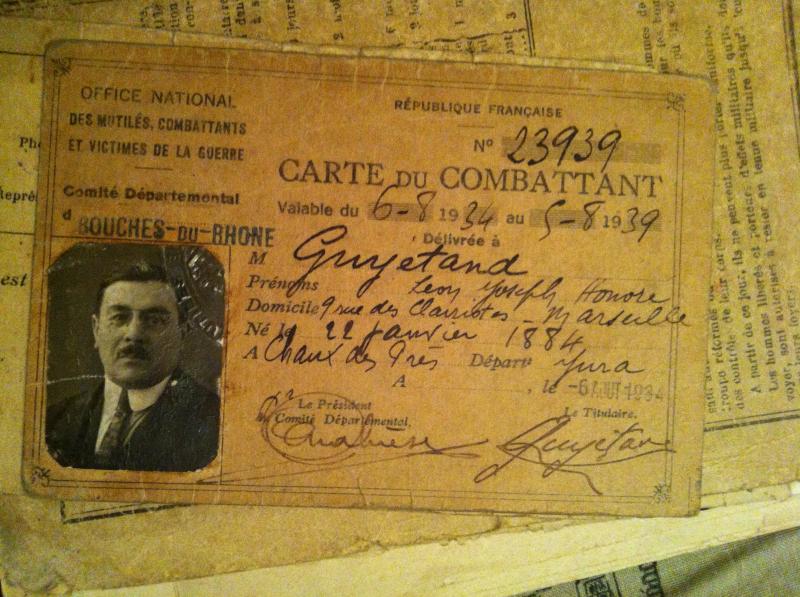

Quand ils ne sont que 42, certains apparaissent plus souvent et on peut même suivre le parcours de manière un peu plus détaillé qu'à l'accoutumée. C'est le cas du sous-lieutenant Tscherning, de sa nomination à la tête de la section en tant qu'adjudant à son départ en juillet 1917 pour suivre le cours de la télégraphie de la 7e Armée. Il ne reviendra pas d'ailleurs. On retrouve sa trace en tant que lieutenant radio à la 66e DI qui raconte dans un publication de 1979, comme il intercepta les messages qui organisaient les pourparlers d'armistice en novembre 1918 (5).

Autre homme qui apparaît à plusieurs reprises dans le JMO, le sergent Tricot. Il remplace le sergent Lambert au poste Alsacienne lors de sa permission, il remplace aussi le sous-lieutenant tombé malade puis en convalescence du 9 janvier au 9 février 1917. Même s'il n'a pas l'autorité à tous les niveaux sur la section, il assure le commandement technique. Le sergent Tricot finit par prendre le commandement d'un projecteur automobile nouvellement arrivé le 1er avril 1917 (voiture n° 1269). Il quitte la section en juillet, en même temps que le sous-lieutenant Tscherning, pour suivre les cours à Versailles afin de devenir officier du génie.

A l'occasion de l'absence du sous-lieutenant Tscherning, le sergent Tricot assure également la rédaction du JMO. Cela nous montre que c'est le sous-lieutenant qui le rédige habituellement : l'écriture change quand il part et redevient la même à son retour de convalescence. Même chose quand il quitte la section. La qualité de ce JMO est donc liée au choix du sous-lieutenant de suivre à la lettre, ou presque, les directives sur leur rédaction et les informations à mentionner.

- Une lecture de JMO déroutante : très administrative et loin de la guerre

Ce JMO est remarquable car le sous-lieutenant rédacteur a respecté scrupuleusement les consignes de rédaction telles qu'elles sont présentées dans un autre JMO (6) :

Tenue du journal de marche

Le Chef d'équipe est responsable de la tenue du Journal de marche.

Tous les renseignements doivent être soigneusement portés, en particulier, les incidents et les réparations provenant de dégâts causés par le tir de l'ennemi ou le service du matériel.

Toutes les fois que l'équipe procèdera à une réparation, le Chef d'équipe devra le mentionner sur le Journal de marche en donnant tous les renseignements possibles.

Les demandes de matériel devront être inscrites sur le Journal de marche.

Les noms des hommes de l'équipe de fonctionnement ne sont inscrits qu'à la première séance, le Chef d'équipe mentionne ensuite les mutations.

Le commandant Bochet

Chef de service des projecteurs de campagne.

Il a même dépassé les demandes en ajoutant des plans, croquis et dessins. Toutefois, dans ces consignes, une a été à moitié respectée : la liste des personnels qui s'occupent d'un poste. Il n'a le plus souvent mentionné que le chef qui le dirige. C'est dommage car en plus de la documentation fournie, cela aurait ajouté une série d'informations rares. Le seul que j'ai vu respectant cette règle est le JMO qui comportait le texte indiquant les consignes de tenue du journal de marche : celui de la 87e SPC. Il donne la liste de tous les hommes affectés à chaque poste.

A la 52e SPC, malgré la proximité entre les différents postes et les premières lignes, l'ennemi semble lointain, moins menaçant, à part à quelques occasions : mention de coups de main ennemis, souvent des échecs. Si l'on s'en tenait au seul poste Alsacienne, on aurait vraiment l'impression qu'il s'agit de soldats en manœuvres ou au service militaire. Seul le bombardement du 31 mars sur le secteur rappelle au lecteur que l'on est en guerre. Cette impression est renforcée par l'absence de victimes dans cette unité tout au long de son existence.

- En complément : les fiches MDH des hommes des SPC.

Si la 52e section n'a pas eu à déplorer de victimes, ce ne fut pas le cas pour toutes les SPC. J'en viens donc à la question : quelle est l'unité indiquée sur les fiches MDH pour ces hommes affectés à des SPC ?

Pour répondre à cette question, je suis parti de la liste des victimes d'un bombardement le 2 août 1917 à la 162e SPC (7).

On rencontre trois cas. Le premier est le plus fréquent. L'unité des hommes est le régiment du génie dont ils dépendent, ici le 21e Régiment du génie. Il est à noter également que le grade n'est pas très précis par rapport à la spécialité de ces hommes. Louis Loiseau est sapeur conducteur. Ils sont tous "sapeur" sur les fiches MDH.

En l'absence d'informations sur la fiche matricule, difficile de retrouver le parcours d'un homme avant sa mort dans ce premier cas.

Dans un autre cas, la section est précisée. Et pour le dernier, il s'agit d'un subsidant à la 162e SPC, donc au 21e régiment du génie (des fantassins étaient affectés aux projecteurs pour limiter le nombre de sapeurs par projecteurs et permettre de déployer plus de projecteurs, c'était peut-être le cas pour cet homme) et, comme le JMO, la fiche le mentionne.

Un plan, deux coupes, des cartes, un croquis panoramique, le détail des consignes d'utilisation... Tout cela donne un document unique dans les JMO disponibles sur ces sections. Il nous montre une fois encore à quel point ce conflit fut complexe aussi dans son organisation. Les exemples sont multiples d'unités dans lesquelles étaient affectés quelques centaines d'hommes et qui restent dans l'ombre. Les JMO permettent de les remettre dans la lumière. Quoi de plus normal pour les servants d'un projecteur ?

Toutefois, il me manque un élément et je n'ai pas la possibilité, à 700 kilomètres de l'Alsace, d'aller au bout de l'idée : je me demande s'il reste des traces, même ténues de ce poste ? Et quelle vue a-t-on aujourd'hui, en couleur, depuis l'emplacement de ce poste ? Certes, Géoportail 3D ou Google Earth en donne une vague idée.

Mais, qui sait, au détour d'une randonnée, un courageux marcheur pourra peut-être nous répondre ?

Une dernière question : diriez-vous que le poste se trouvait, sur une carte actuelle, au niveau du n°1 ou au niveau du n°2 ?

Amicalement,

Arnaud

- Pour aller plus loin, quelques éléments bibliographiques :

Un autre exemple de parcours de sections de projecteurs, par un commandant de section. Beaucoup plus vivant que la présentation faite dans l'article ci-dessus. Très complet et accessible sur Gallica.

- Capitaine De Solène, Note sur les projecteurs de campagne, souvenirs d'un commandant de section de projecteurs (1),

Revue du génie, 1932, volume 71, Berger-Levrault, Paris. Pages 274 à 287.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57514742/f305

- Capitaine De Solène, Note sur les projecteurs de campagne, souvenirs d'un commandant de section de projecteurs (1),

Revue du génie, 1932, volume 71, Berger-Levrault, Paris. Pages 404 à 416, plus 6 pages de planches.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57514742/f441

Pour tout savoir sur les projecteurs, leur utilisation, leur tactique, je dis bien tout, il faut lire le manuel suivant :

- Gaston Breton,

Les projecteurs de campagne, manuel technique et tactique à l'usage des chefs d'équipe et des officiers observateurs. Editions Charles Lavauzelle, Paris, 1917.

http://www.scribd.com/doc/35008216/Les- ... rance-1917

Il existe un journal de tranchée, le Ver luisant, édité par la 68e section de projecteurs. Hélas, il est actuellement indisponible sur Gallica, bien que toujours trouvé par le moteur de recherche.

JMO de la 52e section de projecteurs, SHD 26N1314/8 et 9.

JMO de la 56e section de projecteurs, SHD 26N1314/13.

JMO de la 87e section de projecteurs, SHD 26N1315/24.

JMO de la 162e section de projecteurs, SHD 26N1316/24.

JMO de la compagnie 16/15T du génie, SHD 26N1324/6.

JMO de la 52e Division d'infanterie, 26N364/2.

Site SGA - Mémoire des Hommes.

Un grand merci à Sesouvenir qui a nourri la bibliographie présentée ci-dessus.

1. Pour voir un procès verbal de création d'une section de projecteurs en août 1916, suivant la note 704 du général en chef du 2 août 1916 (note formant aussi la 52e section), JMO de la section n°42 de projecteurs (SHD 26N1314/2).

http://www.memoiredeshommes.sga.defense ... iewer.html

2. JMO de la compagnie 16/15T, SHD 26N1324/6.

http://www.memoiredeshommes.sga.defense ... iewer.html

3. JMO de la 52e DI, SHD 26N364/2, page 65.

http://www.memoiredeshommes.sga.defense ... iewer.html

4. JMO de la SPC 52, SHD 26N1314/9, pages 18 et 20.

http://www.memoiredeshommes.sga.defense ... iewer.html

5. Article lié au site

http://cavalbatmarne.free.fr/index.htm disponible à cette adresse au format pdf :

http://1418bd.free.fr/labase/tsf_66eDI.pdf

6. JMO de la 87e section de projecteurs, SHD 26N1315/24, page 2.

http://www.memoiredeshommes.sga.defense ... iewer.html

7. JMO de la 162e section de projecteurs, SHD 26N1316/24, page 6.

http://www.memoiredeshommes.sga.defense ... iewer.html