Rouen — Paquebot transmanche — Chemins de fer de l’État et de Brighton, venus aux droits, en 1909, des Chemins de fer de l’Ouest et de Brighton. Éclaireur auxiliaire (1914~1919).

L'éclaireur auxiliaire Rouen fut administrativement considéré comme bâtiment armé en guerre du 2 août 1914 au 19 septembre 1919.

[Circulaire du 25 avril 1922 établissant la Liste des bâtiments et formations ayant acquis, du 3 août 1914 au 24 octobre 1919, le bénéfice du double en sus de la durée du service effectif (Loi du 16 avril 1920, art. 10, 12, 13.), §. A. Bâtiments de guerre et de commerce. : Bull. off. Marine 1922, n° 14, p. 720 et 762.].

L'éclaireur auxiliaire Rouen fut administrativement considéré comme bâtiment armé en guerre du 2 août 1914 au 19 septembre 1919.

[Circulaire du 25 avril 1922 établissant la Liste des bâtiments et formations ayant acquis, du 3 août 1914 au 24 octobre 1919, le bénéfice du double en sus de la durée du service effectif (Loi du 16 avril 1920, art. 10, 12, 13.), §. A. Bâtiments de guerre et de commerce. : Bull. off. Marine 1922, n° 14, p. 720 et 762.].

■ Historique (complément).

— 28 décembre 1916 : Alors qu’il assurait au large de la pointe du Cotentin la protection du sous-marin Germinal venu y effectuer des exercices de plongée, torpillé à 16 h. 55 par tribord avant par le sous-marin allemand UB-39 (Oberleutnant zur See Heinrich KÜSTNER), à 10 milles au Nord de l’île anglo-normande d’Aurigny. S’étant néanmoins maintenu à flot, essaie de faire route vers Cherbourg en marchant en arrière, mais est finalement remorqué vers ce port par le torpilleur d’escadre Javeline.

I. — Éclaireur auxiliaire Rouen — alors commandé par le lieutenant de vaisseau auxiliaire André Achille DELAVAUT — Journal de navigation, n° - / 1916 — 5 août 1916 ~ 11 janv. 1917 — : Service historique de la Défense, Cote SS Y 444, p. num. 852 et 853.

I. — Éclaireur auxiliaire Rouen — alors commandé par le lieutenant de vaisseau auxiliaire André Achille DELAVAUT — Journal de navigation, n° - / 1916 — 5 août 1916 ~ 11 janv. 1917 — : Service historique de la Défense, Cote SS Y 444, p. num. 852 et 853.

« Sortie du Jeudi 28 décembre [1916].

1 h. 25 — Rappelé au poste d’appareillage.

1 h. 30 — Largué le coffre.

1 h. 43 — Chenal de sécurité. Sorti par la passe Ouest.

2 h. 00 — Aperçu La Hague.

4 h. 30 — Croisé un vapeur.

7 h. 25 — Sous-marin Germinal se prépare à plonger. Venu sur la gauche en restant à proximité du sous-marin.

7 h. 45 — Sous-marin plonge.

9 h. 45 — Mouillé dans la baie de Longy (Aurigny).

13 h. 15 — Appareillé et passé au ... à l’Est d’Aurigny aux limites de la côte.

14 h. 00 — Travers de Port Braye à 2 milles.

14 h. 30 — [Routes] diverses pour attendre sous-marin. 3 milles Nord Casquets.

15 h. 05 — Aperçu Germinal.

15 h. 13 — 5 milles Nord Casquets.

16 h. 55 — 10 milles Nord Aurigny. Torpillage par tribord.

17 h. 00 — Marche en avant à petite vitesse pour essayer de faire route sur La Hague.

17 h. 30 — Marche en arrière.

19 h. 00 — L’avant se détache. Essayé de marcher en arrière sur Cherbourg. Appel général.

22 h. 00 — 7 milles au Nord de La Hague. Arrivée de la Francisque.

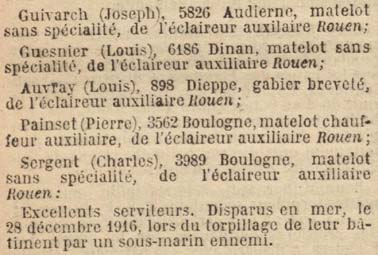

22 h. 10 — Après interrogatoire, constaté la disparition des matelots Sergent, Auvray, Guesnier, Pincet [Painset], Guivarch.

1 h. 30 — Largué le coffre.

1 h. 43 — Chenal de sécurité. Sorti par la passe Ouest.

2 h. 00 — Aperçu La Hague.

4 h. 30 — Croisé un vapeur.

7 h. 25 — Sous-marin Germinal se prépare à plonger. Venu sur la gauche en restant à proximité du sous-marin.

7 h. 45 — Sous-marin plonge.

9 h. 45 — Mouillé dans la baie de Longy (Aurigny).

13 h. 15 — Appareillé et passé au ... à l’Est d’Aurigny aux limites de la côte.

14 h. 00 — Travers de Port Braye à 2 milles.

14 h. 30 — [Routes] diverses pour attendre sous-marin. 3 milles Nord Casquets.

15 h. 05 — Aperçu Germinal.

15 h. 13 — 5 milles Nord Casquets.

16 h. 55 — 10 milles Nord Aurigny. Torpillage par tribord.

17 h. 00 — Marche en avant à petite vitesse pour essayer de faire route sur La Hague.

17 h. 30 — Marche en arrière.

19 h. 00 — L’avant se détache. Essayé de marcher en arrière sur Cherbourg. Appel général.

22 h. 00 — 7 milles au Nord de La Hague. Arrivée de la Francisque.

22 h. 10 — Après interrogatoire, constaté la disparition des matelots Sergent, Auvray, Guesnier, Pincet [Painset], Guivarch.

Le 29 décembre 1916.

1 h. 00 — Relevé Barfleur au S.-E. Estime 10 milles au Nord de Lévi.

Francisque à Rouen : " La maladresse du Centaure est navrante. Je lui ai envoyé plus de 10 T.S.F. et ne m’a pas répondu ; je ne me l’explique pas. Dîtes-moi si vous avez inquiétude sur flottabilité du bâtiment."

6 h. 35 — Reconnu l’Eurvin.

6 h. 35 — Rouen à Francisque : " Sommes très inquiets sur flottabilité. Nous pouvons vous aider à nous remorquer en faisant en arrière."

10 h. 00 — Départ d’un canot avec les blessés : Le Bail, Adam, Paitry. Établi le va-et-vient.

10 h. 30 — Jeté les documents à la mer.

De 11 h. 15 à 12 h. 15 — Évacué le bord. »

Francisque à Rouen : " La maladresse du Centaure est navrante. Je lui ai envoyé plus de 10 T.S.F. et ne m’a pas répondu ; je ne me l’explique pas. Dîtes-moi si vous avez inquiétude sur flottabilité du bâtiment."

6 h. 35 — Reconnu l’Eurvin.

6 h. 35 — Rouen à Francisque : " Sommes très inquiets sur flottabilité. Nous pouvons vous aider à nous remorquer en faisant en arrière."

10 h. 00 — Départ d’un canot avec les blessés : Le Bail, Adam, Paitry. Établi le va-et-vient.

10 h. 30 — Jeté les documents à la mer.

De 11 h. 15 à 12 h. 15 — Évacué le bord. »

II. — Torpilleur d’escadre Francisque — alors commandé par le lieutenant de vaisseau André Émile BARBIÈRE —, Cahier de correspondance du commandant — 24 mars 1916 ~ 22 juin 1917 — : Service historique de la Défense, Cote SS Y 229, p. num. 763 à 766.

« № 49. — 30 décembre 1916.

A Monsieur le Capitaine de vaisseau, commandant le Front de mer de Cherbourg.

En l’absence du Commandant de la 2e Escadrille actuellement à la mer, j’ai l’honneur de vous adresser directement le présent rapport au sujet de la mission reçue par T.S.F., le 28 à 17 h. 40, de me porter au secours du Rouen. L’état joint donne, dans l’ordre chronologique, les messages T.S.F. envoyés, reçus ou interceptés au cours de cette mission. Dans le courant du rapport, les T.S.F. sont mentionnés par leur n° de référence de cet état (*).

Le 28, étant, conformément à vos ordres antérieurs, en surveillance dans la zone dite " Barfleur Nord ", je reçois à 17 h. 40 le T.S.F. n° 1. Je suis à ce moment à 17 milles N. 13° E. de Barfleur. Il y a brise de force 3 du S.-O. avec mer du vent de force 3. Aussitôt je mets le cap sur le point indiqué à la vitesse maximum que je peux donner avec confiance, soit 17 nœuds. A 19 h., la brise ayant beaucoup forcé m’oblige à diminuer à 14 nœuds (les vitesses de 14,5 à 16 nœuds sont impossibles à tenir à cause des vibrations). A ce moment, j’ai connaissance du message intercepté n° 3. Pensant que le Rouen a dû appareiller pour escorter le Germinal aux Casquets et que le Germinal n’a certainement pas abandonné le Rouen en danger, je juge que c’est en me rapprochant du Germinal que je le trouverai. En conséquence, à 19 h. 10, étant à 13,5 milles au N. 14° E. de La Hague, je mets le cap au S. 55° O. sur les Casquets. Ma supposition est heureusement exacte. En effet, à 20 h. 28, apercevant par le travers bâbord une fusée et me doutant qu’elle a été lancée par le Rouen, je mets le cap sur l’endroit de cette lueur et, à 20 h. 40, je suis à côté du Germinal et du Rouen (7,5 milles au N. 10 E. du feu d’Aurigny) que j’ai d’ailleurs prévenu par le n° 7 de mon arrivée.

La mer est devenue dure, la brise de force 5. J’essaie de communiquer par Colomb avec le Rouen, mais il ne me répond pas. Je me rapproche le plus possible pour communiquer à la voix. Mais la violence du vent et de la mer rend ce mode de liaison très précaire. On s’entend fort mal. Aussi le Rouen me passe en clair les n°s 13 et 15. Cependant, ayant demandé par Colomb la situation au Germinal, je peux envoyer le compte rendu succinct n° 17 qui complète mon n° 16. En outre, par mesure de prudence, je demande l’allumage du feu de La Hague par mon n° 11. La situation me semble critique et pourtant non désespérée puisque, si l’état de la mer m’interdit de songer à la seule manœuvre vraiment utile pour le Rouen — le remorquage— , du moins je compte qu’elle sera bientôt possible car le n° 8 m’apprend que le Centaure va incessamment nous venir en aide. Hélas, il n’en est rien. Malgré mes nombreux T.S.F. — n°s 19, 21, 22, 23, 24, 26, 30, 33, 35 — de renseignement sur ma position ou de demandes diverses ; malgré les moyens optiques (employés à contrecœur, car ils pouvaient attirer l’ennemi) de lancement de fusées blanches et de tours d’horizon du projecteur ; malgré toutes ces mesures, le Centaure ne parvient pas à nous rejoindre tandis que, par ses messages, imprécis, il me met dans l’impossibilité de contrôler ses routes et de lui donner d’utiles indications. Alors, à 1 h. 10, je rends compte de cette constatation par mon n° 28.

Ainsi donc je passe la nuit du 28 au 29 dans l’attente anxieuse du Centaure avec la Vénus, qui a rallié à 22 h. 40, le Uervin, qui a rejoint à 23 h., et le Germinal que j’ai retenu. Pendant la nuit, le Rouen lance des fusées ; essaye, vers minuit, de faire route sur Cherbourg en marchant en arrière, mais doit y renoncer bientôt ; me demande plusieurs fois des nouvelles du Centaure ; me signale à 13 h. 35 : " Tachez de m’accoster pour prendre une partie de mon personnel." A ce signal, je réponds : " Accostage dangereux pour moi. Je vais envoyer le chalutier". Mais la Vénus ne répond pas à mes signaux. Je lui fais transmettre l’ordre par le Germinal, mais ce chalutier ne bouge toujours pas et, à 3 h.30, me quitte sans me demander des ordres, sur ce simple signal au Colomb : " Je rentre pour la relève."

Toujours à côté du Rouen en dérive, le Germinal, le Eurvin, la Francisque vont ainsi avec le flot sous un fort S.-O. et une mer très creuse. Le 29, à 5 h. 45, je signale au Rouen : " La maladresse du Centaure est navrante et inexplicable. Au jour, si le temps le permet, j’essaierai de vous remorquer. Dites-moi si vous êtes inquiets sur la flottabilité de votre navire." Il me répond : " Sommes inquiets sur flottabilité. Deman-dons remorque le plus tôt possible. Pouvons vous aider en faisant en arrière." Mais le temps ne s’améliore pas. Au contraire. Je sens l’inquiétude grandissante du Rouen par ce signal à 6 h. 15 : " Si nous lançons une grande fusée, c’est que le bâtiment coulerait." Je lui demande à 7 h. 30 : " Avez-vous assez d’embar-cations pour sauver équipage ? " Il répond : " Non. Nous n’avons que trois canots."

Alors, à 7 h. 45, je lui signale : " Vous pouvez commencer à évacuer personnel sur Eurvin." Cependant, juste après mon 38, le Germinal me transmet : " Je fatigue beaucoup." Craignant que la mer en grossissant ne le mette en réel danger, je lui réponds : " Si vous le désirez, je vous autorise à rentrer seul à Cherbourg.", et il s’éloigne aussitôt de nous.

Vers 9 h. 15, le Rouen lance une fusée. C’est donc qu’il a résolu l’évacuation. Effectivement, il amène une embarcation chargée de personnel. Je me rapproche d’elle et, malgré les grosses difficultés que cause cette mer de 4 à 5 mètres de creux, je réussis à embarquer son monde, soit 3 blessés graves absolument inertes et 11 hommes valides. Pendant ce temps, le Eurvin manœuvrant fort habilement embarque tout l’équipage restant au moyen d’un canot faisant le va-et-vient. A 11 h. 50, je demande au Eurvin : " Avez-vous tout l’équipage du Rouen à bord ? " Il répond : " Oui. Nous avons amarre dans l’hélice. Donnez-nous la remorque." Jugeant alors que le Rouen va incessamment couler, puisque son commandant l’a évacué et qu’il est dangereux de l’abandonner, le Eurvin en dérive, puisque son allure militaire l’expose à l’attaque d’un sous-marin — attaque particulièrement à craindre dans ces parages —, je me décide à abandonner l’épave du Rouen et, prenant le Eurvin en remorque, à faire route sur Saint-Vaast qui est l’abri le plus proche eu égard au temps.

A 16 h. 20, j’aperçois un contre-torpilleur qui est bientôt à côté de nous. C’est la Javeline. Je lui expose la situation qu’il transmet par son n° 53 et, sur ma demande, il reste avec nous. Par suite d’une avarie, je ne peux, en effet, plus émettre de T.S.F. depuis 8 h. 30 du matin. A 19 h. 30, un bateau passe près de nous à tribord. Je lui demande au Colomb : " Qui êtes-vous ? " Il répond : " Centaure. Je suis à vos ordres." Je signale alors à Javeline, dont le commandant est plus ancien que moi : " Centaure est là. Vous propose ceci : Francisque lui passe remorque de Eurvin et rallie immédiatement Cherbourg avec les blessés. Vous pouvez continuer Saint-Vaast. Ensuite, vous cherchez Rouen." Sur sa réponse : " Entendu.", je fais le nécessaire et, vers 21 h. 30, je mets le cap sur Cherbourg après avoir demandé à Javeline d’envoyer le n° 55. Sitôt amarré dans l’avant-port, vers 3 h. 30, je trouve tout disposé pour l’envoi à l’hôpital, par automobile sanitaire, des blessés que je débarque sans incident. Dans la matinée, j’envoie au dépôt les 11 hommes restants.

Tel est, Commandant, le résumé succinct de ma mission au cours de laquelle j’ai trouvé chez mes officiers et dans mon équipage l’entrain et le dévouement habituels. Je crois, ne outre, devoir attirer votre bienveillante attention sur les propositions ci-dessous pour certains gradés. L’octroi de ces récompenses serait le juste prix de leur louable conduite et maintiendrait chez tous les gradés l’esprit d’émulation et le désir de bien faire qui sont indispensables pour l’entrain de l’équipage et me permettre ainsi d’exécuter toutes les missions que vous voudrez bien me confier.

1°— TROADEC Francisque, Maître pilote, 60 points supplémentaires. A fait preuve des meilleurs qualités de marin dans les opérations très difficiles à cause de la mer de 5 mètres de creux, de débarquement du personnel du canot du Rouen et de prise et de largage de remorque de l’Eurvin.

2°— LEVALLOIS Louis, n° 226 Cherbourg, Quartier-maître infirmier. Témoignage officiel de satisfaction. A puissamment contribué avec grande habileté et complet dévouement au débarquement de trois blessés en s’affalant dans le canot.

3°— BIGER Jean, n° 7.997 Quimper, Quartier-maître timonier. Témoignage officiel de satisfaction. A montré une très méritoire bonne volonté et une grande valeur professionnelle en restant presque constamment sur la passerelle pour faire et interpréter les multiples signaux échangés pendant 32 heures.

En terminant, je crois devoir également vous signaler la façon fort habile dont Monsieur l’Enseigne de vaisseau de réserve GARBAN [lire : GAJAN Eugène Henri Louis] a commandé le chalutier Eurvin ainsi que le dévouement absolu des deux hommes suivants du Rouen : FOURNIER Louis, Quartier-maître infirmier (réserve) ; POULTRAIT Louis, Matelot de pont (réserve). Ces deux hommes étaient brigadiers du canot et, au risque d’être maintes fois écrasés, ont réussi à toujours déborder leur embarcation pendant tout le temps du débarquement des blessés.

Signé : BARBIÈRE. »

__________________________________________________________________________________________Le 28, étant, conformément à vos ordres antérieurs, en surveillance dans la zone dite " Barfleur Nord ", je reçois à 17 h. 40 le T.S.F. n° 1. Je suis à ce moment à 17 milles N. 13° E. de Barfleur. Il y a brise de force 3 du S.-O. avec mer du vent de force 3. Aussitôt je mets le cap sur le point indiqué à la vitesse maximum que je peux donner avec confiance, soit 17 nœuds. A 19 h., la brise ayant beaucoup forcé m’oblige à diminuer à 14 nœuds (les vitesses de 14,5 à 16 nœuds sont impossibles à tenir à cause des vibrations). A ce moment, j’ai connaissance du message intercepté n° 3. Pensant que le Rouen a dû appareiller pour escorter le Germinal aux Casquets et que le Germinal n’a certainement pas abandonné le Rouen en danger, je juge que c’est en me rapprochant du Germinal que je le trouverai. En conséquence, à 19 h. 10, étant à 13,5 milles au N. 14° E. de La Hague, je mets le cap au S. 55° O. sur les Casquets. Ma supposition est heureusement exacte. En effet, à 20 h. 28, apercevant par le travers bâbord une fusée et me doutant qu’elle a été lancée par le Rouen, je mets le cap sur l’endroit de cette lueur et, à 20 h. 40, je suis à côté du Germinal et du Rouen (7,5 milles au N. 10 E. du feu d’Aurigny) que j’ai d’ailleurs prévenu par le n° 7 de mon arrivée.

La mer est devenue dure, la brise de force 5. J’essaie de communiquer par Colomb avec le Rouen, mais il ne me répond pas. Je me rapproche le plus possible pour communiquer à la voix. Mais la violence du vent et de la mer rend ce mode de liaison très précaire. On s’entend fort mal. Aussi le Rouen me passe en clair les n°s 13 et 15. Cependant, ayant demandé par Colomb la situation au Germinal, je peux envoyer le compte rendu succinct n° 17 qui complète mon n° 16. En outre, par mesure de prudence, je demande l’allumage du feu de La Hague par mon n° 11. La situation me semble critique et pourtant non désespérée puisque, si l’état de la mer m’interdit de songer à la seule manœuvre vraiment utile pour le Rouen — le remorquage— , du moins je compte qu’elle sera bientôt possible car le n° 8 m’apprend que le Centaure va incessamment nous venir en aide. Hélas, il n’en est rien. Malgré mes nombreux T.S.F. — n°s 19, 21, 22, 23, 24, 26, 30, 33, 35 — de renseignement sur ma position ou de demandes diverses ; malgré les moyens optiques (employés à contrecœur, car ils pouvaient attirer l’ennemi) de lancement de fusées blanches et de tours d’horizon du projecteur ; malgré toutes ces mesures, le Centaure ne parvient pas à nous rejoindre tandis que, par ses messages, imprécis, il me met dans l’impossibilité de contrôler ses routes et de lui donner d’utiles indications. Alors, à 1 h. 10, je rends compte de cette constatation par mon n° 28.

Ainsi donc je passe la nuit du 28 au 29 dans l’attente anxieuse du Centaure avec la Vénus, qui a rallié à 22 h. 40, le Uervin, qui a rejoint à 23 h., et le Germinal que j’ai retenu. Pendant la nuit, le Rouen lance des fusées ; essaye, vers minuit, de faire route sur Cherbourg en marchant en arrière, mais doit y renoncer bientôt ; me demande plusieurs fois des nouvelles du Centaure ; me signale à 13 h. 35 : " Tachez de m’accoster pour prendre une partie de mon personnel." A ce signal, je réponds : " Accostage dangereux pour moi. Je vais envoyer le chalutier". Mais la Vénus ne répond pas à mes signaux. Je lui fais transmettre l’ordre par le Germinal, mais ce chalutier ne bouge toujours pas et, à 3 h.30, me quitte sans me demander des ordres, sur ce simple signal au Colomb : " Je rentre pour la relève."

Toujours à côté du Rouen en dérive, le Germinal, le Eurvin, la Francisque vont ainsi avec le flot sous un fort S.-O. et une mer très creuse. Le 29, à 5 h. 45, je signale au Rouen : " La maladresse du Centaure est navrante et inexplicable. Au jour, si le temps le permet, j’essaierai de vous remorquer. Dites-moi si vous êtes inquiets sur la flottabilité de votre navire." Il me répond : " Sommes inquiets sur flottabilité. Deman-dons remorque le plus tôt possible. Pouvons vous aider en faisant en arrière." Mais le temps ne s’améliore pas. Au contraire. Je sens l’inquiétude grandissante du Rouen par ce signal à 6 h. 15 : " Si nous lançons une grande fusée, c’est que le bâtiment coulerait." Je lui demande à 7 h. 30 : " Avez-vous assez d’embar-cations pour sauver équipage ? " Il répond : " Non. Nous n’avons que trois canots."

Alors, à 7 h. 45, je lui signale : " Vous pouvez commencer à évacuer personnel sur Eurvin." Cependant, juste après mon 38, le Germinal me transmet : " Je fatigue beaucoup." Craignant que la mer en grossissant ne le mette en réel danger, je lui réponds : " Si vous le désirez, je vous autorise à rentrer seul à Cherbourg.", et il s’éloigne aussitôt de nous.

Vers 9 h. 15, le Rouen lance une fusée. C’est donc qu’il a résolu l’évacuation. Effectivement, il amène une embarcation chargée de personnel. Je me rapproche d’elle et, malgré les grosses difficultés que cause cette mer de 4 à 5 mètres de creux, je réussis à embarquer son monde, soit 3 blessés graves absolument inertes et 11 hommes valides. Pendant ce temps, le Eurvin manœuvrant fort habilement embarque tout l’équipage restant au moyen d’un canot faisant le va-et-vient. A 11 h. 50, je demande au Eurvin : " Avez-vous tout l’équipage du Rouen à bord ? " Il répond : " Oui. Nous avons amarre dans l’hélice. Donnez-nous la remorque." Jugeant alors que le Rouen va incessamment couler, puisque son commandant l’a évacué et qu’il est dangereux de l’abandonner, le Eurvin en dérive, puisque son allure militaire l’expose à l’attaque d’un sous-marin — attaque particulièrement à craindre dans ces parages —, je me décide à abandonner l’épave du Rouen et, prenant le Eurvin en remorque, à faire route sur Saint-Vaast qui est l’abri le plus proche eu égard au temps.

A 16 h. 20, j’aperçois un contre-torpilleur qui est bientôt à côté de nous. C’est la Javeline. Je lui expose la situation qu’il transmet par son n° 53 et, sur ma demande, il reste avec nous. Par suite d’une avarie, je ne peux, en effet, plus émettre de T.S.F. depuis 8 h. 30 du matin. A 19 h. 30, un bateau passe près de nous à tribord. Je lui demande au Colomb : " Qui êtes-vous ? " Il répond : " Centaure. Je suis à vos ordres." Je signale alors à Javeline, dont le commandant est plus ancien que moi : " Centaure est là. Vous propose ceci : Francisque lui passe remorque de Eurvin et rallie immédiatement Cherbourg avec les blessés. Vous pouvez continuer Saint-Vaast. Ensuite, vous cherchez Rouen." Sur sa réponse : " Entendu.", je fais le nécessaire et, vers 21 h. 30, je mets le cap sur Cherbourg après avoir demandé à Javeline d’envoyer le n° 55. Sitôt amarré dans l’avant-port, vers 3 h. 30, je trouve tout disposé pour l’envoi à l’hôpital, par automobile sanitaire, des blessés que je débarque sans incident. Dans la matinée, j’envoie au dépôt les 11 hommes restants.

Tel est, Commandant, le résumé succinct de ma mission au cours de laquelle j’ai trouvé chez mes officiers et dans mon équipage l’entrain et le dévouement habituels. Je crois, ne outre, devoir attirer votre bienveillante attention sur les propositions ci-dessous pour certains gradés. L’octroi de ces récompenses serait le juste prix de leur louable conduite et maintiendrait chez tous les gradés l’esprit d’émulation et le désir de bien faire qui sont indispensables pour l’entrain de l’équipage et me permettre ainsi d’exécuter toutes les missions que vous voudrez bien me confier.

1°— TROADEC Francisque, Maître pilote, 60 points supplémentaires. A fait preuve des meilleurs qualités de marin dans les opérations très difficiles à cause de la mer de 5 mètres de creux, de débarquement du personnel du canot du Rouen et de prise et de largage de remorque de l’Eurvin.

2°— LEVALLOIS Louis, n° 226 Cherbourg, Quartier-maître infirmier. Témoignage officiel de satisfaction. A puissamment contribué avec grande habileté et complet dévouement au débarquement de trois blessés en s’affalant dans le canot.

3°— BIGER Jean, n° 7.997 Quimper, Quartier-maître timonier. Témoignage officiel de satisfaction. A montré une très méritoire bonne volonté et une grande valeur professionnelle en restant presque constamment sur la passerelle pour faire et interpréter les multiples signaux échangés pendant 32 heures.

En terminant, je crois devoir également vous signaler la façon fort habile dont Monsieur l’Enseigne de vaisseau de réserve GARBAN [lire : GAJAN Eugène Henri Louis] a commandé le chalutier Eurvin ainsi que le dévouement absolu des deux hommes suivants du Rouen : FOURNIER Louis, Quartier-maître infirmier (réserve) ; POULTRAIT Louis, Matelot de pont (réserve). Ces deux hommes étaient brigadiers du canot et, au risque d’être maintes fois écrasés, ont réussi à toujours déborder leur embarcation pendant tout le temps du débarquement des blessés.

Signé : BARBIÈRE. »

(*) État non retranscrit.