Bonjour à tous,

Qui pourrait me dire, si les noms gravés sur les Monuments aux Morts, 1914-18, de nos villes et villages, sont ceux des MPF nés, ou domiciliés dans la commune ? Ma question est provoquée par le fait que le Monument aux Morts de mon village comportent (pour 14-18) 43 noms dont seuls quatre d'entre-eux en sont natifs.

Merci de vos réponses.

Paul

Monuments aux Morts communaux.

Re: Monuments aux Morts communaux.

Albums : 14-18 ; 121e R.I. ; randonnées familiales ; voyages ; Chemins de Compostelle. http://picasaweb.google.com/PAULDU26

Re: Monuments aux Morts communaux.

Bonjour,

Un grand merci pour ces éclaircissements, et qui vont me permettre "d'enquêter" plus profondément (consultations des compte-rendus des réunions du C.M.) de ma commune, Portes-lès-Valence). En effet, ayant voulu connaitre plus précisément la fin de vie des MPF inscrits au Monument aux morts, jai été surpris, par le petit nombre de Poilus, natifs de la commune (4 sur 43) et aussi pour quatre d'entre eux, des noms et prénoms inconnus de tous fichiers MPF.

Merci d'avoir répondu à ma demande.

Mes sincères salutations.

Paul

Un grand merci pour ces éclaircissements, et qui vont me permettre "d'enquêter" plus profondément (consultations des compte-rendus des réunions du C.M.) de ma commune, Portes-lès-Valence). En effet, ayant voulu connaitre plus précisément la fin de vie des MPF inscrits au Monument aux morts, jai été surpris, par le petit nombre de Poilus, natifs de la commune (4 sur 43) et aussi pour quatre d'entre eux, des noms et prénoms inconnus de tous fichiers MPF.

Merci d'avoir répondu à ma demande.

Mes sincères salutations.

Paul

Albums : 14-18 ; 121e R.I. ; randonnées familiales ; voyages ; Chemins de Compostelle. http://picasaweb.google.com/PAULDU26

- IM Louis Jean

- Messages : 2741

- Inscription : dim. mars 22, 2009 1:00 am

Re: Monuments aux Morts communaux.

Bonjour à toutes et à tous,

<<.../...

L’origine du phénomène commémoratif né au lendemain de la Grande guerre est donc nouveau, tant dans sa généralisation que dans ses motifs. Il tient principalement dans la volonté des combattants démobilisés de se souvenir des compagnons disparus, associée à celle plus générale des familles. En effet, les anciens combattants représentent en 1919 la force vive de la nation française, puisqu’en 1918 ils constituent 60 % de la population

masculine adulte et 90 % de la génération des 20 / 50 ans.

Le traumatisme est profond et concerne le pays dans son intégralité. Les communes de France, dans leur grande majorité, élèvent alors des stèles, apposent des plaques et érigent des monuments, pour rendre un hommage solennel aux «morts pour la France»

.../...

Les commanditaires

Une forte volonté pour l’établissement de monuments, encouragée par les associations d’anciens combattants qui se multiplient et qui désirent conserver un esprit de corps et aspirant à une union sacrée, sera présente et partagée dans toutes les communes, ainsi qu’à l’Assemblée Nationale par les voix de députés formant alors ce qui sera appelé «la Chambre des bleus horizon». Ainsi soutenue, la décision pour l’érection d’un monument dans une

commune restera néanmoins de la compétence et de l’initiative du maire et de son Conseil municipal, qui resteront libres de leurs choix de réalisation dont ils doivent assurer la gestion et le financement.

Les comités à l’érection des monuments aux morts

Par souci de représentativité et d’organisation, un comité local à l’érection du monument aux morts est constitué dans chaque commune, comme ce fut le cas notamment à Allevard, à La Chapelle du Bard, et au Moutaret. Ce comité ne peut alors que fonctionner sous le patronage de la municipalité et décider seul de la construction d’un édifice. Ainsi, il est en charge de proposer un emplacement pour le monument, de présenter un projet architectural, de collecter des fonds et de suivre les différentes étapes de réalisation. Enfin doit organiser la

cérémonie d'inauguration au cours de laquelle le monument sera remis à la municipalité. Bien qu’aujourd’hui propriétaire du monument, la commune n’en fut donc pas toujours le maître d'oeuvre.

Textes législatifs

La multiplication des réalisations ne pouvait laisser indifférent l’Etat, qui poursuivra de 1916 à 1925 la mise en place d’un important dispositif législatif et règlementaire destiné à canaliser les initiatives locales, tout en complétant les textes existants en matière de reconnaissance, d’hommage public, d’autorisations ou de financements.

Exemples :

Loi du 30/05/1916 relatives aux oeuvres qui font appel à la générosité publique, donnant notamment des

indications sur les Comités autorisés à lancer des souscriptions ; Circulaire du 18/04/1919 du ministère de

l’Intérieur, distinguant monuments funéraires et monuments commémoratifs ; Décret du 16/05/1919 relatif

à la fourniture gratuite, aux communes volontaires, de trophées de guerre pour orner les monuments aux

morts ; Loi du 25/10/1919 relative à la commémoration et à la glorification des morts pour la France au cours

de la Grande Guerre (art. 5 relatif aux subventions pouvant être accordées ; Circulaire du 10/05/1920 du

ministère de l’Intérieur comprenant les dispositions ayant trait à exécution artistique du monument et à la

création dans chaque département d’une commission ; Loi des finances du 31/07/1920 fixant le montant

des subventions accordées ; Décret du 15/07/1922 attribuant aux préfets compétences pour statuer sur les

érections de monuments aux morts ; Circulaire du 02/10/1922 du ministère de l’Intérieur relative à la

prohibition des monuments aux morts fabriqués en Allemagne ; Loi du 29/04/1925 supprimant totalement

les subventions de l’Etat versées aux communes.

Cadre réglementaire

L’Etat

Sous l’administration du préfet et afin d’en assurer le contrôle, les communes désireuses d’ériger un monument commémoratif (et d’obtenir une aide de l’Etat), devaient adresser à ce représentant une demande accompagnée d’un dossier fourni, comprenant les délibérations du Conseil municipal, le croquis du monument projeté, le devis estimatif des dépenses et les moyens envisagés pour les couvrir. Une fois transmis en Préfecture, le dossier était examiné pour avis par plusieurs commissions de contrôles tant administratifs, artistiques que techniques. Par ailleurs, si le monument devait être élevé dans un cimetière, le Conseil municipal devait alors acquitter la part revenant aux pauvres ou la délibération de la Commission administrative du Bureau de Bienfaisance renonçant à

la percevoir.

Théoriquement, la construction du monument ne pouvait avoir lieu qu'après contrôle et accord du gouvernement, par décret présidentiel approuvant la délibération du Conseil municipal ayant décidé l'érection de l’ensemble commémoratif. Parfois, ce décret venait entériner une construction de fait.

.../...

Financements

Tout ne restait être plus qu'une affaire de financement pour des communes bien souvent aux revenus modestes et parfois même dans l'incapacité matérielle d'élever un véritable monument. Aussi, rares seront-elles à pouvoir prendre entièrement en charge les réalisations dans leurs ensembles.

Dans ces conditions et afin d’ouvrir les choix de réalisations, il devint nécessaire d’augmenter les crédits votés aux budgets municipaux respectifs par des souscriptions publiques et des produits de fêtes, tout en comptant sur des donateurs, des magnats ainsi que sur une aide subventionnelle de l’Etat. Chacune des communes, et par là même chacun des Comités d’érection des monuments aux morts, se virent dans l’obligation de réaliser un budget proportionnel au choix du monument, et de constituer un dossier de demande de subvention.

La subvention de l’Etat

Une fois les contrôles de dossiers effectués par les différentes commissions d’approbation, l’obtention de l’aide subventionnelle accordée par l’Etat, d’après la Loi des finances du 31/07/1920 fixant le montant des subventions accordées et sous l’autorité du préfet, intervient après décret présidentiel, via les caisses du Conseil général, puis le compte du receveur municipal.

Toutefois, le mode de calcul du montant attribué se révèle être peu généreux et inégalitaire, provoquant de part et d’autre bien des remous. En effet, le barème appliqué tient compte de deux critères pour calculer le montant du financement : 1/ Une subvention basée sur le nombre de morts pour 100 habitants ; 2/ Un deuxième versement tenant compte de la richesse de la commune.

Premier barême

Pourcentage des morts militaires sur le nombre d’habitants en 1914, apportant un pourcentage de la subvention municipale au monument :

Population morte à la guerre :

jusqu’à 1 % = 4 %

2 % = 5 %

3 % = 6 %

4 % = 7 %

4,5 % = 8 %

5 % = 9 %

5,5 % = 10 %

6 % = 11 %

6,5 % = 12 %

7 % = 13 %

8 % = 14 %

9 % et plus = 15 %

Second barème

Nombre de centimes pour 100 habitants

apportant un pourcentage de la subvention

municipale au monument :

Pour 100 habitants,

de 3 à 5 centimes = 11 %

de 6 à 7 = 10 %

de 8 à 9 = 9 %

de 10 à 11 = 8 %

de 12 à 13 = 7 %

de 14 à 15 = 6 %

16 = 5 %

18 = 4 %

19 = 3 %

20 = 2 %

L’aide de l’Etat pour chaque commune, versée via le Conseil général du département et le receveur municipal, était donc calculée par l’addition de ces deux pourcentages de la subvention municipale. Elle pouvait donc représenter de 6 % à 26 % de celle-ci.>>

Ces extraits proviennent d'une remarquable publication de messieurs Alain JAM et Marc GRAMBIN Mémoires de vies - canton d'Allevard

Je n'ai cité que les parties me paraissant le plus en rapport avec le sujet de ce fil. Mais l'ouvrage, 160 pages d'une extraordinaire richesse, est une mine d'informations sur les monuments aux morts et au-delà. La partie consacrée aux soldats de la Grande Guerre inscrits sur les monuments aux morts est émouvante.

Cordialement

IM Louis Jean

sesouvenir

<<.../...

L’origine du phénomène commémoratif né au lendemain de la Grande guerre est donc nouveau, tant dans sa généralisation que dans ses motifs. Il tient principalement dans la volonté des combattants démobilisés de se souvenir des compagnons disparus, associée à celle plus générale des familles. En effet, les anciens combattants représentent en 1919 la force vive de la nation française, puisqu’en 1918 ils constituent 60 % de la population

masculine adulte et 90 % de la génération des 20 / 50 ans.

Le traumatisme est profond et concerne le pays dans son intégralité. Les communes de France, dans leur grande majorité, élèvent alors des stèles, apposent des plaques et érigent des monuments, pour rendre un hommage solennel aux «morts pour la France»

.../...

Les commanditaires

Une forte volonté pour l’établissement de monuments, encouragée par les associations d’anciens combattants qui se multiplient et qui désirent conserver un esprit de corps et aspirant à une union sacrée, sera présente et partagée dans toutes les communes, ainsi qu’à l’Assemblée Nationale par les voix de députés formant alors ce qui sera appelé «la Chambre des bleus horizon». Ainsi soutenue, la décision pour l’érection d’un monument dans une

commune restera néanmoins de la compétence et de l’initiative du maire et de son Conseil municipal, qui resteront libres de leurs choix de réalisation dont ils doivent assurer la gestion et le financement.

Les comités à l’érection des monuments aux morts

Par souci de représentativité et d’organisation, un comité local à l’érection du monument aux morts est constitué dans chaque commune, comme ce fut le cas notamment à Allevard, à La Chapelle du Bard, et au Moutaret. Ce comité ne peut alors que fonctionner sous le patronage de la municipalité et décider seul de la construction d’un édifice. Ainsi, il est en charge de proposer un emplacement pour le monument, de présenter un projet architectural, de collecter des fonds et de suivre les différentes étapes de réalisation. Enfin doit organiser la

cérémonie d'inauguration au cours de laquelle le monument sera remis à la municipalité. Bien qu’aujourd’hui propriétaire du monument, la commune n’en fut donc pas toujours le maître d'oeuvre.

Textes législatifs

La multiplication des réalisations ne pouvait laisser indifférent l’Etat, qui poursuivra de 1916 à 1925 la mise en place d’un important dispositif législatif et règlementaire destiné à canaliser les initiatives locales, tout en complétant les textes existants en matière de reconnaissance, d’hommage public, d’autorisations ou de financements.

Exemples :

Loi du 30/05/1916 relatives aux oeuvres qui font appel à la générosité publique, donnant notamment des

indications sur les Comités autorisés à lancer des souscriptions ; Circulaire du 18/04/1919 du ministère de

l’Intérieur, distinguant monuments funéraires et monuments commémoratifs ; Décret du 16/05/1919 relatif

à la fourniture gratuite, aux communes volontaires, de trophées de guerre pour orner les monuments aux

morts ; Loi du 25/10/1919 relative à la commémoration et à la glorification des morts pour la France au cours

de la Grande Guerre (art. 5 relatif aux subventions pouvant être accordées ; Circulaire du 10/05/1920 du

ministère de l’Intérieur comprenant les dispositions ayant trait à exécution artistique du monument et à la

création dans chaque département d’une commission ; Loi des finances du 31/07/1920 fixant le montant

des subventions accordées ; Décret du 15/07/1922 attribuant aux préfets compétences pour statuer sur les

érections de monuments aux morts ; Circulaire du 02/10/1922 du ministère de l’Intérieur relative à la

prohibition des monuments aux morts fabriqués en Allemagne ; Loi du 29/04/1925 supprimant totalement

les subventions de l’Etat versées aux communes.

Cadre réglementaire

L’Etat

Sous l’administration du préfet et afin d’en assurer le contrôle, les communes désireuses d’ériger un monument commémoratif (et d’obtenir une aide de l’Etat), devaient adresser à ce représentant une demande accompagnée d’un dossier fourni, comprenant les délibérations du Conseil municipal, le croquis du monument projeté, le devis estimatif des dépenses et les moyens envisagés pour les couvrir. Une fois transmis en Préfecture, le dossier était examiné pour avis par plusieurs commissions de contrôles tant administratifs, artistiques que techniques. Par ailleurs, si le monument devait être élevé dans un cimetière, le Conseil municipal devait alors acquitter la part revenant aux pauvres ou la délibération de la Commission administrative du Bureau de Bienfaisance renonçant à

la percevoir.

Théoriquement, la construction du monument ne pouvait avoir lieu qu'après contrôle et accord du gouvernement, par décret présidentiel approuvant la délibération du Conseil municipal ayant décidé l'érection de l’ensemble commémoratif. Parfois, ce décret venait entériner une construction de fait.

.../...

Financements

Tout ne restait être plus qu'une affaire de financement pour des communes bien souvent aux revenus modestes et parfois même dans l'incapacité matérielle d'élever un véritable monument. Aussi, rares seront-elles à pouvoir prendre entièrement en charge les réalisations dans leurs ensembles.

Dans ces conditions et afin d’ouvrir les choix de réalisations, il devint nécessaire d’augmenter les crédits votés aux budgets municipaux respectifs par des souscriptions publiques et des produits de fêtes, tout en comptant sur des donateurs, des magnats ainsi que sur une aide subventionnelle de l’Etat. Chacune des communes, et par là même chacun des Comités d’érection des monuments aux morts, se virent dans l’obligation de réaliser un budget proportionnel au choix du monument, et de constituer un dossier de demande de subvention.

La subvention de l’Etat

Une fois les contrôles de dossiers effectués par les différentes commissions d’approbation, l’obtention de l’aide subventionnelle accordée par l’Etat, d’après la Loi des finances du 31/07/1920 fixant le montant des subventions accordées et sous l’autorité du préfet, intervient après décret présidentiel, via les caisses du Conseil général, puis le compte du receveur municipal.

Toutefois, le mode de calcul du montant attribué se révèle être peu généreux et inégalitaire, provoquant de part et d’autre bien des remous. En effet, le barème appliqué tient compte de deux critères pour calculer le montant du financement : 1/ Une subvention basée sur le nombre de morts pour 100 habitants ; 2/ Un deuxième versement tenant compte de la richesse de la commune.

Premier barême

Pourcentage des morts militaires sur le nombre d’habitants en 1914, apportant un pourcentage de la subvention municipale au monument :

Population morte à la guerre :

jusqu’à 1 % = 4 %

2 % = 5 %

3 % = 6 %

4 % = 7 %

4,5 % = 8 %

5 % = 9 %

5,5 % = 10 %

6 % = 11 %

6,5 % = 12 %

7 % = 13 %

8 % = 14 %

9 % et plus = 15 %

Second barème

Nombre de centimes pour 100 habitants

apportant un pourcentage de la subvention

municipale au monument :

Pour 100 habitants,

de 3 à 5 centimes = 11 %

de 6 à 7 = 10 %

de 8 à 9 = 9 %

de 10 à 11 = 8 %

de 12 à 13 = 7 %

de 14 à 15 = 6 %

16 = 5 %

18 = 4 %

19 = 3 %

20 = 2 %

L’aide de l’Etat pour chaque commune, versée via le Conseil général du département et le receveur municipal, était donc calculée par l’addition de ces deux pourcentages de la subvention municipale. Elle pouvait donc représenter de 6 % à 26 % de celle-ci.>>

Ces extraits proviennent d'une remarquable publication de messieurs Alain JAM et Marc GRAMBIN Mémoires de vies - canton d'Allevard

Je n'ai cité que les parties me paraissant le plus en rapport avec le sujet de ce fil. Mais l'ouvrage, 160 pages d'une extraordinaire richesse, est une mine d'informations sur les monuments aux morts et au-delà. La partie consacrée aux soldats de la Grande Guerre inscrits sur les monuments aux morts est émouvante.

Cordialement

IM Louis Jean

sesouvenir

<< On peut critiquer les parlements comme les rois, parce que tout ce qui est humain est plein de fautes.

Nous épuiserions notre vie à faire le procès des choses. >> Clemenceau

Nous épuiserions notre vie à faire le procès des choses. >> Clemenceau

- Charraud Jerome

- Messages : 7096

- Inscription : dim. oct. 17, 2004 2:00 am

- Localisation : Entre Berry et Sologne

- Contact :

Re: Monuments aux Morts communaux.

Bonjour

Merci Louis Jean pour cette synthèse.

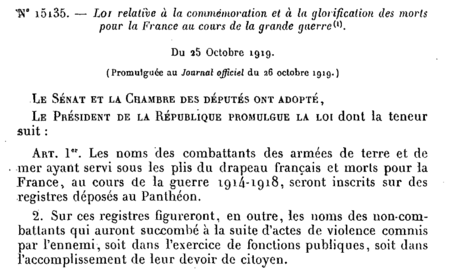

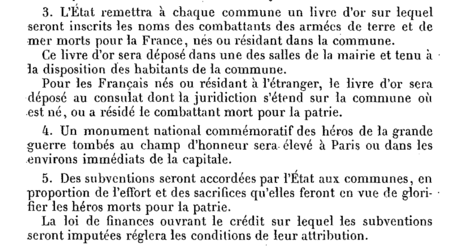

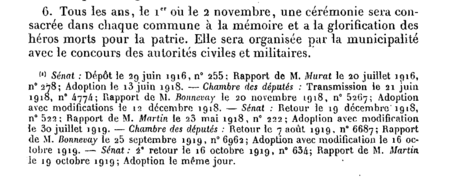

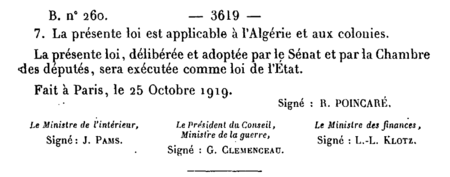

Afin de compléter voici le texte de la loi du 25 octobre 1919 (que j'avais diffusé sur mon blog, à propos des monuments du département de l'Indre):

Sources: Gallica

Tous les originaux sont consultables dans le Bulletin des lois de la République française http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb3272 ... ois.langFR

Cordialement

jérôme Charraud

Merci Louis Jean pour cette synthèse.

Afin de compléter voici le texte de la loi du 25 octobre 1919 (que j'avais diffusé sur mon blog, à propos des monuments du département de l'Indre):

Sources: Gallica

Tous les originaux sont consultables dans le Bulletin des lois de la République française http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb3272 ... ois.langFR

Cordialement

jérôme Charraud

Les 68, 90, 268 et 290e RI dans la GG

Les soldats de l'Indre tombés pendant la GG

"" Avançons, gais lurons, garnements, de notre vieux régiment."

Les soldats de l'Indre tombés pendant la GG

"" Avançons, gais lurons, garnements, de notre vieux régiment."